马学仁 刘政纲

馓子

馓子,起源甚古,初作祭祀贡品,后来演变成亲友间馈赠的礼品,古人将馓子称为“粔汝蜜饵”。《丹铅总录》云:“宋人小说,以寒具为零食之具。”《南齐书·虞悰传》(卷三十七)曰:“悰献粣及杂肴数十舆,太官鼎味不及也。”《宋稗类钞》云:“谓文捻头者,捻其头也;谓之环饼者,象环钏形也;谓之馓者,易消散也;谓之茶馓,以其为茶点,开水泡而易散也。”

南京馓子自古就有名。《宋稗类钞》云:“金陵士大夫渊数,家事鼎铛……寒具嚼著警动十里人。”明顾起元在《客座赘语》中云:“寒具即馓子。”到了明代,南京馓子开始用蜜水调和面粉,并掺和糯米粉,使质量有了提高,更便于保管。《清稗类钞·饮食类》记载,乾隆年间,南京很多名茶社、茶食店都出售馓子,形状有梳子、菊花、宝塔等。到了现代,南京人用花椒水(即用花椒碎、洋葱丝烧水,冷却后)和面、发面、搓条、油浸,再将面搓捏成各种形状,放入滚热的植物油锅中煎炸,至金黄色捞出,这样的馓子更加酥脆、起小泡。

《本草纲目》记载:“馓子性味甘、咸、温、无毒,有利大小便,润肠,温中益气之功效。”在饼干、罐头未普及时,馓子是南京一般家庭必备的滋补食品,常作礼品送给产妇或病后调养的亲友。至今,在街头依然可以见到现炸现卖馓子的摊点。

油端子

南京话中的油端子是将面粉调成糊状,倒入模具(亦称铁范),用滚油炸出来的饼状食品。模具有两种:圆形,边缘是波形纹,有倾斜度;椭圆形,边缘上下一般大。圆形模具炸出来的油端子较薄,吃起来特香脆,而椭圆形模具炸出来的油端子厚,萝卜丝瓤子较多,萝卜味重。

面糊是由面粉、红皮萝卜丝、精盐调成,考究的还要加上味精、葱姜末,甚至肉末、鸡蛋。待油锅烧热,用模具装上面糊,入油锅煎至半熟时与模具分离,继续炸至熟,两面呈金黄色,捞出沥油即成。油端子的主料是萝卜丝,要选个大实心又脆又甜的红皮萝卜,故又称萝卜丝油端子。刚出锅的油端子,热乎乎、香喷喷,口感最好,外面的壳焦脆,里面的萝卜丝既嫩又香,吃到嘴里有层次感,若迫不及待咬一口,烫得龇牙咧嘴,烫得从这只手换到那一只手,连连吹气,等不到变凉,一只油端子已经下肚。

二十世纪五六十年代,南京的清晨和傍晚,在广场一角或街头巷尾,都能见到卖油端子的小摊,煤炉上放着一口小铁锅,旁边的凳子上有一只装着面糊的钢精锅和一只用来沥油铁丝网及容器,便是全部家当。

葱油饼

清末,江南贡院围墙外有三家卖葱油饼和豆腐涝的布篷摊子。1917年前后,贡院拆除建市场,这三家铺子分别以五凤居、六凤居、德顺居先后在贡院街上开出门店。同行竞争激烈,三家都在质量上下功夫,一家即将出锅时会敲响煎锅,这边一敲,那边必然响应,似开场锣鼓一样,非常热闹。

葱油饼香酥松脆,色泽金黄,香气扑鼻,诱得行人驻足,进店品尝,口齿留美,难以忘怀。只是在激烈竞争中,五凤居先歇业。随后1956年全行业公私合营时,六凤居和紧邻的德顺居合并,冠名“六凤居”。1987年9月,六凤居的葱油饼和豆腐涝被秦淮区风味小吃研究会评为“秦淮八绝”之一。

只是随着市场的发展,老字号葱油饼也败下阵来。老南京人回忆六凤居的葱油饼:食时用另一只手接着吃,掉在地上捡不起。若配上一碗六凤居的豆腐涝同食,风味更佳。

麻团

莲湖糕团店的麻团,以糯米粉、面粉为主料,经油氽熟的糯米粉的食品,是南京传统小吃之一。

糯米粉与面粉的比例为8∶2。先将面粉用热水制成雪花状,加入糯米粉,揣、揉均匀,制成胚,包入白糖成球形,在白芝麻容器中均匀粘上芝麻,成为麻团胚。然后下到五成熟的清油锅中,小火氽制,待内芯熟了,改为中至大火,而后成型。外包脆,呈金黄色,内芯糯,美味可口,深受广大中老年人的欢迎。

油炸臭干

油炸臭干名虽俗,但却是外陋内秀,平淡中见奇。一经品尝,常令人欲罢不能。

陈作霖在《金陵物产风土志》中说臭豆腐干:“取芥菜盐汁,积久以为卤,投白豆腐干于瓮内,经宿后煎之蒸之,味极浊,之有别致,可谓臭腐出神奇矣。”

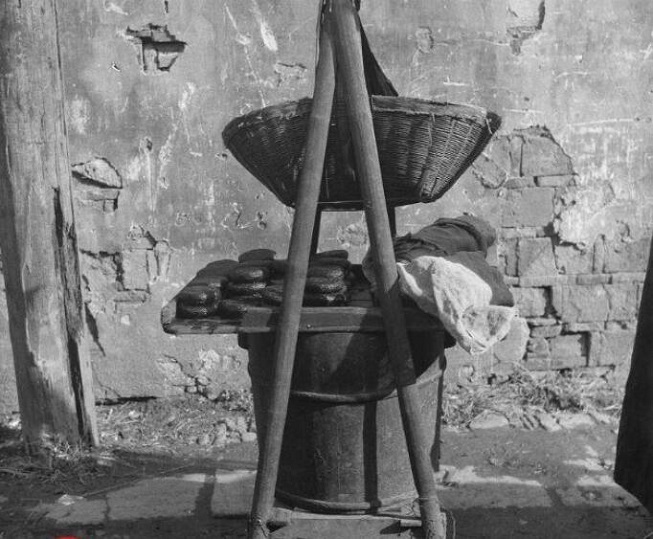

旧时街头小贩沿街售卖的臭豆腐

油炸臭干的干子是特制的,一寸见方,厚薄如橙子皮,内部要有气孔,水分比一般干子大,比较松软。入锅后,在高温中撑开,形成壳,内部保留部分水分,颜色从灰白或黑色变成金黄,蘸酱油、稀胡椒酱食之,滋味奇妙。

(选自《南京史志》2024年第一期,部分图片来源于网络)

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号