杨永泉

在南京中华门(原明聚宝门)之东,有一处民居稠密、胜迹遍布、历史文化底蕴厚重的区域,南京人俗称“老门东”。

门东

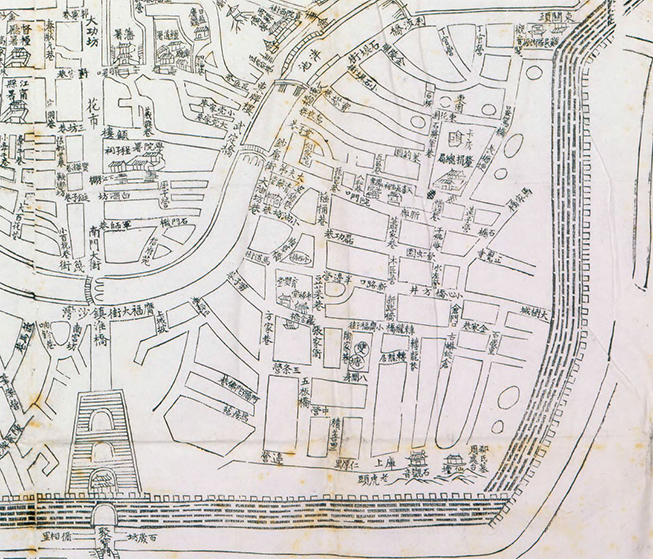

老门东:东起江宁路,西止中华路,南起边营(明城墙),北止长乐路(路北就是夫子庙和江南贡院)。旧时,夫子庙地区原属老门东区域,因清末民初将狭窄的小巷子饮虹园辟为路,后此路逐步扩宽,形成今日之长乐路,老门东也由此一分为二,今天夫子庙地区不再属老门东范围之内了。

门东形成居民聚居地已有1700多年的历史。东晋时,江南世家大族和重臣王导、王敦、谢安、纪瞻的府邸也就在朱雀航东侧的乌衣巷(今剪子巷至武定桥一带),著名的周处读书台也坐落在此。明代,随着城墙的重新建成,这里因在聚宝门之东,故称门东。当时此地人烟稠密,三街六巷,纵横交叉。明代府县学设在门东,此地又是江南地区和应天府应科考试之地(上、下江考棚),清代仍为“恩科江南乡试”所在地。600余年来,门东的明清街巷格局基本没变,其中有乌衣巷、朱雀里、三条营、中营、边营、剪子巷、仁厚里、老虎头、军师巷、信府河、膺福街、堆草巷、箍桶巷、马道街、豆腐巷、张家衙、转龙巷、龙泉巷、大井巷、木匠营、水佐营、双塘巷、陶家巷、小西湖等50多条老街巷。

20世纪90年代之前,这里尚保留一百多处明清老宅,半数以上为三进穿堂庭院式民居,也有少数为多路三、四、五进古民居群。而南京古民居建筑别具风格,它是以青砖、小瓦、封火墙(马头墙)组成的砖木结构的江南庭院建筑,前有天井,后有花园;前庭种花,后院植树。这种十分典雅而又谐趣的江南庭院民居同北方的四合院式的民居形成鲜明的风格对比。

清代文人吴敬梓在小说《儒林外史》中这样描述道:“这南京,乃是太祖皇帝建都的所在。里城门十三,外城门十八,穿城四十里,沿城一转足有一百二十多里,城里几十条大街,几百条小巷,都是人烟凑集,金粉楼台。城里一道河,东水关到西水关,足有十里,便是秦淮河。水满的时候,画船箫鼓,昼夜不绝。”

乌衣巷

乌衣巷是门东最古老的街巷之一,早在东晋时期就享有盛名。宋人张敦颐《六朝事迹编类》卷七《屯舍门》“乌衣巷”条云:

王榭,金陵人,世以航海为业。一日,海中失船,泛一木登岸,见一翁一妪皆衣皂,引榭至所居,乃乌衣国也。以女妻之。既久,榭思归,复乘云轩泛海,至其家,有二燕栖于梁上。榭以手招之,即飞来臂上。取片纸书小诗系于燕尾,曰:“误到华胥国里来,玉人终日苦怜才。云轩飘出无消息,洒泪临风几百回。”来春,燕又飞来榭身上,有诗云:“昔日相逢冥数合,如今暌违是生离。来春纵有相思字,三月天南无雁飞。”至今岁竟不至,因目榭所居为乌衣巷。刘禹锡有诗曰:“朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。”《图经》云:“在县东南四里”。《晋书》:王导、纪瞻宅皆在此巷。

又有一种说法:这里曾是东吴时期的禁卫军驻地,由于军士悉穿乌衣,由此得名乌衣营。

宋代《景定建康志》卷十六《疆域志》二《街巷》谓:

乌衣巷,在秦淮南。晋南渡,王、谢诸名族居此时,谓其子弟为乌衣诸郎。今城南长干寺北有小巷曰“乌衣”,去朱雀桥不远。考证:《丹阳记》曰:“乌衣之起,吴时乌衣营处所也。”

第三种说法:明陈沂《金陵世纪》卷二《纪衢市其七(坊巷附)》引宋《景定建康志》云:“旧志:长干寺北,去朱雀桥不远。晋南渡,诸王、谢族盛,居此巷。其子弟为官,时称乌衣郎,故名。”

不管乌衣巷起源如何,以前文可知它至少在东晋就已存在,甚至可推至东吴。两晋时期的江南世家大族和重臣王导、王敦、谢安、纪瞻的府邸均在此。

关于历史上乌衣巷的具体位置,明代顾起元在《客座赘语》卷二《王谢居址》中写道:

乌衣巷当剪子巷至武定桥一带是。盖桃叶渡在武定桥之东,而大令有渡江迎接之歌,知其家于此也。今周子隐读书台下,旧为光宅寺,乃梁武帝故居。六朝士大夫故多家此,其地又名南冈。武帝评书语曰:“南冈士夫徒尚风轨,不免寒乞。”正指是耳。偶闻友人论古事,以乌衣巷在今报恩寺右,西天寺前,傍重译桥者是,不知西天寺门所临之河,乃杨吴所凿之城濠,六代时未有此也。晋人多阻淮水南北而居,故郭璞为始兴公占宅,有“淮水竭,王氏灭”之谶。陈末,淮涸而王氏之衣冠文物始尽。据此诸书,王、谢故巷故不应远淮而向长干也。

清人陈文述《秣陵集》卷二《东晋》“乌衣巷”条考证:“在城南,内有乌衣园。《世说》注引《丹阳记》:乌衣之起,吴时乌衣营处也。乃王、谢故居。今剪子巷至武定桥,是其遗址。”夏仁虎《秦淮志》卷七《园林志》“乌衣园”条云:“旧有乌衣园,在乌衣巷东,王、谢故居也。一堂匾曰来燕堂,后植桂,亭曰万玉香中。梅花弥望,曰百花头上。”从诸多记载可推,乌衣巷旧址当在武定桥之南,大致延伸至剪子巷。

周处读书台

老门东老虎头44号有一处久负盛名的文化遗址,即周处读书台。

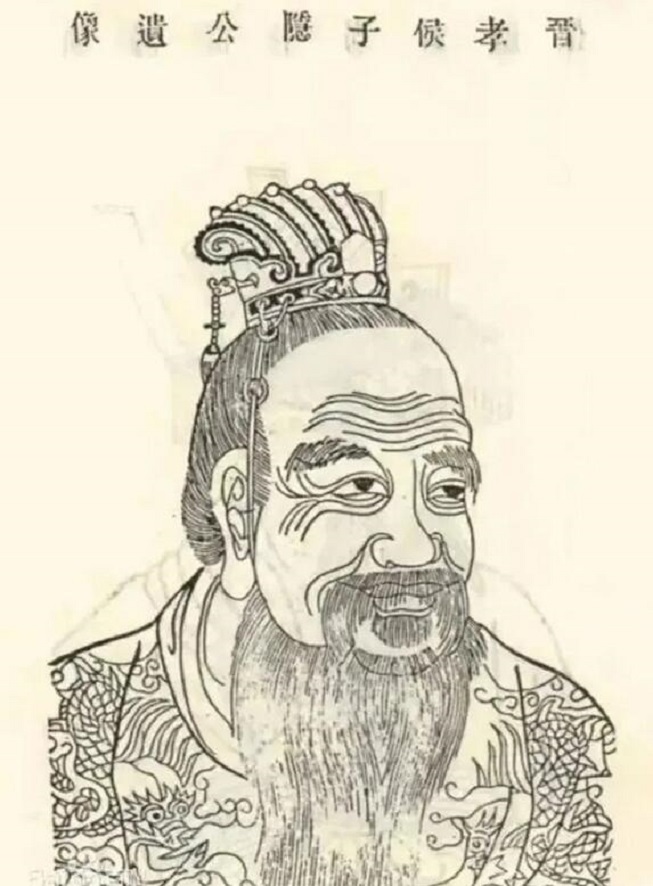

周处(236~297),字子隐。义兴阳羡(今江苏宜兴)人,鄱阳太守周鲂之子。《晋书》记载,周处年少时有劣迹,横行霸道,祸害乡里,后经当时名士陆机、陆云教诲,立志醒悟,改过自新,从此励志好学,嗣后为国建功立业,成为古代浪子回头最具典型的人物。

宋代张敦颐《六朝事迹编类》卷四《楼台门·周处台》记载:

府雉东南有故台基,曰周处台。今鹿苑寺之后。梅挚记云:按西《晋史》,处字子隐,义兴阳羡人。弱冠时好驰骋,不修细行,州曲患之。自知为众所恶,慨然有改励之志。里人以三害切讽,于是射虎斩蛟,往见陆云,具以诚告。云曰:‘古人学道,贵朝闻夕死。君前途尚可,第患志之不立,何忧名之不彰?’遂退而向学,有文,言必信,行必谨。如是期年,州府交辟,仕吴为东观左丞。吴平,入洛界,迁郡太守。率有善状,拜御史中丞,凡所纠劾,不避权贵,卒树功名,没世远耀。

明人孙应岳在《金陵选胜》卷四《台榭》“周处台”条写道:

子隐仕吴,为东观左丞。台在城东南,遗址尚存。少时驰骋田猎,不修细行,为乡人所恶,比之南山虎、长桥下蛟。子隐愤激,乃入山射虎,入水搏蛟,入吴寻二陆,厉志为善,筑此台读书。后死难,谥孝侯。大都豪杰之士,一变必殊绝,如子隐者,可谓虎变蛟变也已。夫世之跅驰失检者,可以曹恶自弃乎哉!

明人陈沂《金陵世纪》卷三《纪台苑其十三》“周处台”条亦谓:“宋志:在城南鹿苑寺后。《晋书》:周处字子隐,仕吴为东观左丞,有台于此。嘉祐中,太常梅挚为记,言处改行,以激当世。”大都是说,周处确是一位改过自新并且对国家对社会作出贡献的典型人物,值得后世仰慕与学习。

芥子园

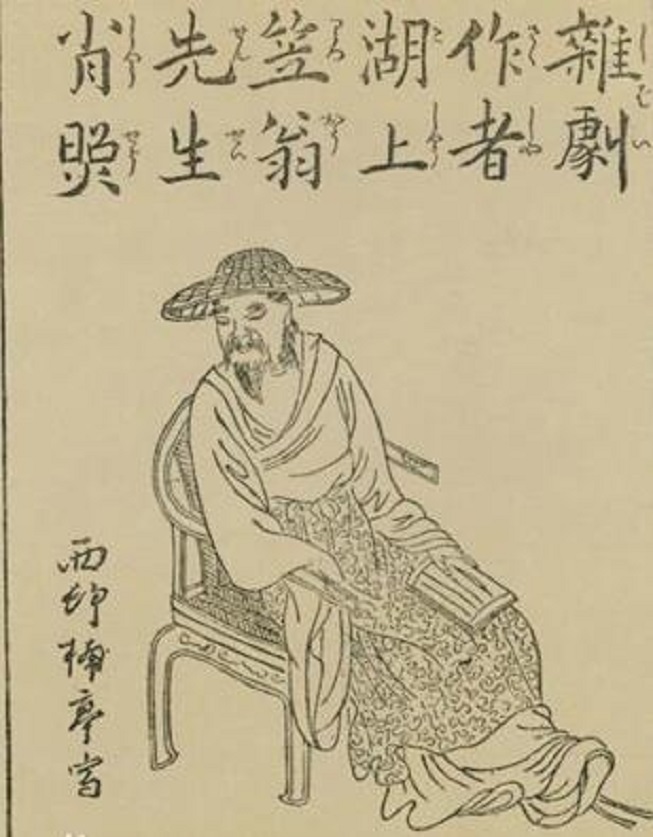

芥子园,与周处读书台相邻,是明末清初著名戏剧家李渔宅第在南京的旧址。

李渔(1611~1680),初名仙侣,后改名渔,字谪凡,又字笠鸿,号天徒,又号笠翁,别署觉世稗官、随庵主人、湖上笠翁等。浙江金华兰溪人,明末清初文学家、戏剧家。明朝灭亡后无意仕进,从事著述和指导戏剧演出。清顺治末年,正式由杭州移家金陵。据清末纂修的《龙门李氏宗谱》记载:李渔“顺治十五年流寓金陵,康熙十六年再迁回杭州”。也就是说,他寓居金陵的时间是1658~1677年,前后凡20年之久。康熙初年,李渔在门东置地建园,于康熙七年(1668)建成,题名芥子园。寓居金陵期间,他交结了不少社会名流和文坛名士,其中有号称“江左三大家”的吴伟业、钱谦益、龚鼎孳,号称“海内八大家”的王士祯、施闰章、宋荔裳,以及周亮工、尤桐、杜濬、严灏亭、余怀、徐釚、纪伯紫等。

李渔在芥子园创作了《凰求凤》《慎鸾交》《巧团圆》等戏曲作品以及小说集《无声戏》《十二楼》等,撰写了读史随笔《论古》,完成了具有重要价值的戏剧和生活美学论著《闲情偶寄》。芥子园建成之时,友人龚鼎孳为该园题写“芥子园”碑文额(《闲情偶寄·居室部》),署有“己酉初夏为笠翁道兄书”字样。在中国书画艺术史上产生深远影响的《芥子园画谱》(又名《芥子园画传》)就是以芥子园之名出版而轰动于世的。

关于芥子园的具体位置,由于年代久远,确切地址难于寻觅。不过李渔有《寄纪伯紫》诗小序云:“伯紫旧居去芥子园不数武,俱在孝侯台侧。孝侯即周处台,其读书处也。”清同治年间的《上江两县志》云:“石观音有李笠翁芥子园与周处台相邻。又有纪伯紫(映钟)旧居去芥子园不数武。见李渔《寄纪伯紫诗序》。”据夏仁虎《秦淮志》卷七《园林志》云:“芥子园,在小运河水旁,与周处台相近。(李渔《寄纪伯子诗序》)”夏仁虎《秦淮志》卷六《宅第志》又云:“纪伯紫宅,去芥子园不数武。(李渔《寄纪伯子诗序》)”再据陈诒绂《金陵园墅志》卷上“芥子园”条记载:“在赤石矶,金华李笠翁渔居金陵拓之。园门自题联云:‘孙楚楼边觞月地,孝侯台畔读书人。’”综上,李渔芥子园应在周处读书台之西,彼此相邻。

当年,芥子园前为茂密竹林,青翠如画,李渔以联颂之曰:“到门惟有竹,入室似无兰。”门上撰联曰:“因有卓锥地,遂营兜率宫。”园内房屋有两进,有栖云谷、浮白轩、月榭、歌台、一房山、来山阁、佩兰亭等诸景。以微小的草本“芥子”来命名自己的私家园墅,还在《闲情偶寄》中说:“芥子园之地不及三亩,而屋居其一,石居其一……”说明园子

是太大。他还说:“以构造园亭之胜事,上之不能自出手眼,如标新创异之文人;下之至不能换尾移头,学套腐为新之庸笔,尚嚣嚣以鸣得意,何其自处之卑哉?予尝谓人曰:生平有两技,自不能用,而人亦不能用之,殊可惜也。人问绝技维何?予曰:一则辨审音乐,一则置造园亭。性嗜填词,每多撰著,海内共见之矣。设处得为之地,自选优伶,使歌自撰之词曲,口授而躬试之,无论新裁之曲,可使迥异时腔,即旧日传奇,一概删其腐习而益以新格,为往时作者别开生面,此一枝也。一则创造园亭,因地制宜,不拘成见,一榱一桷,必令出自己裁,使经其地入其室者,如读湖上笠翁之书,虽乏高才,颇饶别致,岂非圣明之世,文物之邦,一点缀太平之具哉?噫!”可见,李渔在墅园设计方面有独辟蹊径的美学理念,在建设自己的墅园时更是独具匠心。

(选自《南京史志》2019年第二期,部分图片来源于网络)

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号