朱永昌

南京造水泥船是1970年到1982年间的事。如果现在和年轻人讲,没有人会相信,木材钢材可以造船,为什么要用水泥造船呢?可是,在那个特殊的年代,造水泥船是作为水上运输工具的探路者出现的,它介于木船与钢铁之间,连接着过去和将来,并对当时的经济发展起到了良好的推动作用。

背景:水运工具严重不足

从20世纪60年代开始,国家实行“调整、巩固、充实、提高”的国民经济方针。当时水上运输是计划经济,大的运输计划由省交通厅下达。南京市轮船运输公司主要承担大宗货物运输,如将煤炭、砂石、水泥、化肥、钢材、木材、杂货等,从南京运往苏南、苏北,及上海、浙江、山东等地。城市的粪便、垃圾(又称江灰)也纳入计划,运往农村。同时将苏北的棉花、生猪、粮食等运到南京来。

当时运输任务特别繁忙,往往是出港的运输船队还未回到南京,就直接接到仪征、上元门、下关联络点调度室用高音喇叭通知安排的下一次运输任务。船队到南京前,最多的是被直接通知开往浦口17号机械化煤码头装煤炭,然后运到江苏各地的煤建公司,或到铜陵、贵池和南京六合装黄砂运往苏州、上海等地。船员一个月回不了家的情况属于正常现象,每次粮油等生活用品补给,由轮船头(船队排在最前面的拖船)单独安排人员完成。轮船头均以“长征编号”命名,有40多个编号。当时“长征编号”的轮船在省内颇有名气和影响。轮船运输实行24小时不间断航行,船员三班制,不到目的地不停船。船靠岸立即卸货,卸完货即接受下次运输任务。

因为水上运输能力长期不能满足货运需求,货主一船难求是普遍现象。运输工具紧张不能适应社会发展需求,其主要原因是当时轮船的主要建材木材供应缺口太大,南京市政府曾组织各单位到四川、江西、湖南和东北等地多渠道调运木材,但是仍不能解决缺口。南京市轮船运输公司甚至组织一批人去黑龙江省伊春地区打捞木材,用铁路运回南京。

为了应对水上运输需求,20世纪70年代开始,江苏省交通厅定点组织制造水泥船,当时有南京、扬州、兴化、无锡等地承担造水泥船的任务。所谓水泥船,其实是钢丝网配钢筋,双面粉刷水泥砂浆保护层。所需水泥、钢材、木材、三夹板、纤维板等物资由江苏省交通厅统一计划调拨,所造的水泥船也由省厅统一分配。当时被分配到水泥船的单位有南京市粮食局船队,以及南京、徐州、淮阴、扬州等地区运输公司。

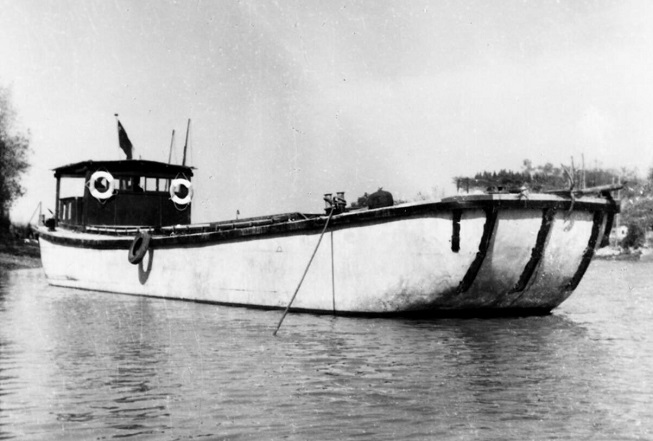

受传统观念影响,当时造水泥船还是有阻力的。南京市轮船运输公司水泥船厂工会干部马龙宝回忆说,当年他们还专门针对“无木不成舟”的言论开过批判会。水泥船投入使用前,很多人有顾虑,担心容易沉,危险性大,不愿意在水泥船上工作。有个顺口溜形容水泥船:“远看像个大钢驳,近看像个鸡蛋壳。”意指水泥船像“鸡蛋壳”一碰就碎。经过宣传教育,普及知识,大家的思想顾虑解除,同意分配到水泥船上工作。

水泥船投入运输后,因为稳定性好,装载适应性强,保养简单,优势也逐步凸显出来。当时省厅核定,水泥船价格按每吨位300元计算,载重100吨水泥船售价才3万元。一个船队通常是一轮10拖(一艘轮船头,拖10艘100吨位水泥驳船)配置,如果从苏北东台装棉花,一次就能装载1000吨棉花到南京第一棉纺厂,效益可观。而当时一艘木船运输队的运力远远不到千吨。当时运输业务充足,各大运输公司都想尽快拿到计划分配的水泥船,因为年初购船投入运输,年尾即可收回投资款。

过程:集体创造爬坡越坎

南京主要造60吨位、100吨位水泥货驳船。刚开始时,造水泥船的企业是南京市轮船运输公司第二机帆大队下属的木船修理厂,地点在二道埂子(今莫愁湖东路外秦淮河边),所造的水泥船只有60吨位大。到1972年时,造船技术日渐成熟,可以造100吨位水泥货驳船了,船厂逐渐转移到武定门外南巷17号(今武定门公园内),隶属关系脱离第二机帆大队,直属南京市轮船运输公司,厂名为“南京市轮船运输公司水泥造船厂”。

水泥造船严格按照省交通厅图纸工艺、质量要求生产,水泥全部使用龙潭中国水泥厂生产的500标号水泥,黄砂经过高压水枪反复清洗,按照1∶1.6配比(即100斤水泥配比160斤黄砂),严格过磅称重,然后搅拌成水泥砂浆粉刷。执行28天保养期,保养期内保持24小时浇水保养。每道工序的质量有专人负责,落实到个人,每人施工位置,都用木质工号章留下工号,存档备案,任何时候有质量问题都可追查到具体的人。厂部、车间、班组实行三级质量管理,保养期结束,还使用回弹仪器检测水泥保护层强度。在粉刷水泥砂浆同时留标准试验块,保养期结束,试验块送检测单位做抗压试验,全部合格才可以下水,装修后交付出厂。省交通厅经常组织质量检查团不定期抽查和互查,确保水泥船质量安全可靠。

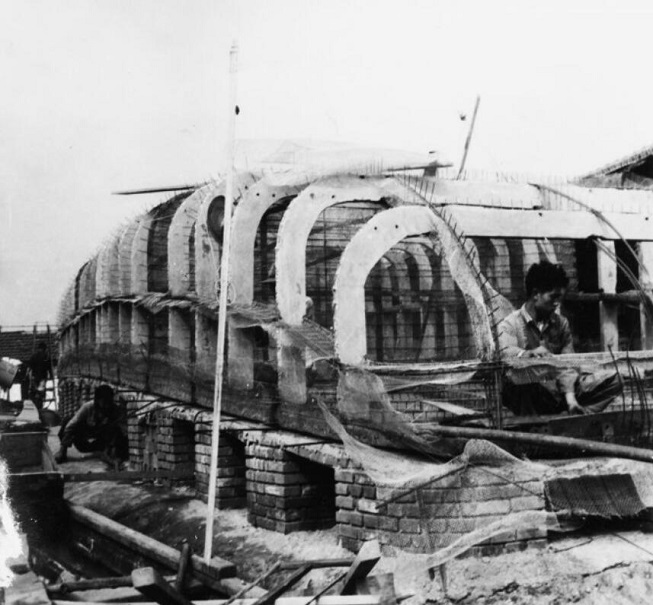

扎钢筋

扎骨架

水泥造船厂一开始技术力量薄弱,设备落后。工人们没有被困难吓倒,发挥集体智慧,靠一根绳子在墙上放样,再根据每处尺寸放在地上,用钢筋网扎肋骨,到船台上装配比对安装;配套的设备,大的卷扬机、砂浆搅拌机、带踞条自动焊接机,小的平板震动器、木泥抹、铁泥抹、压舌、标准件等,尽量旧废物利用,就连救生圈也是利用废旧泡沫,裁剪帆布制作。

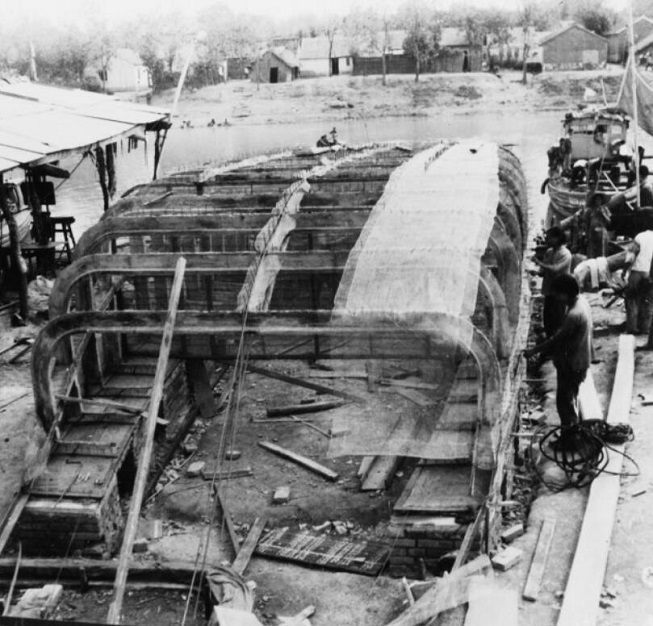

装配骨架

布钢丝网

当年工作条件也特别艰苦。最初是露天工作,风吹太阳晒,晴天一身汗,雨天穿湿衣。大家经常高喊“高温夺高产,减人不减产”“年头开门红,年中争取双过半,年终还要超额完成全年任务”等口号加班加点。刚到武定门时没有洗澡间,连食堂的生活用水都是用板车拖着大木水箱到自来水站买回来使用。来了黄砂船队,全厂动员卸货,干部与工人打成一片,较着劲干。真是“工人三班倒,班班有领导”,“车间灯火辉煌,干部不洗脚上床”。但就在这样的情况下,也没有人喊苦喊累。

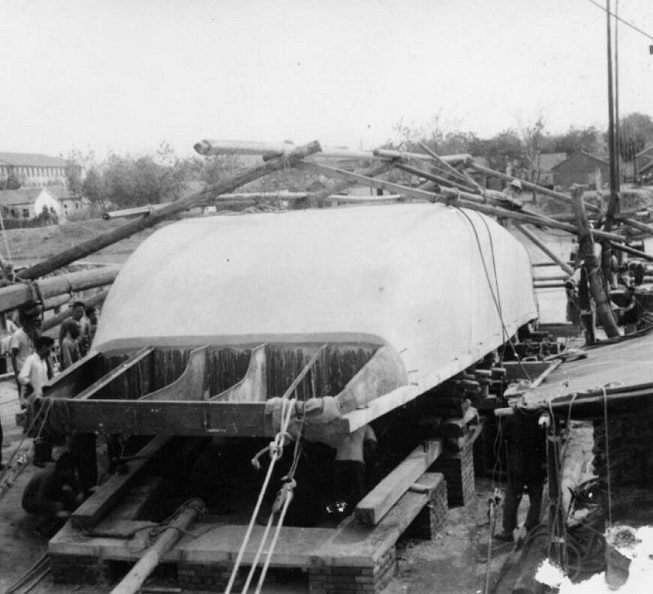

顶船下水

装修配套

当时全厂多数是二级工,月工资35.1元。全厂最苦最累的工种是水扎班、起重班、电焊班,以致厂里有个顺口溜:“精车工,慢钳工,神秘干电工,花花绿绿的油漆工,吃苦耐劳的起重工,又脏不累的水泥工,天天流汗冷作工,高温打铁是锻工,精雕细作算木工,随叫随到保全工。”顺口溜是对不同工种苦脏累险的形象描述,反映了不同工种在职工心中的印象。工作环境差,还容易出现生产事故。夏季,在舱内粉刷,因为气温高,通风条件差,出现过中暑事故。而在冬季,为了赶工期,需要在水泥粉刷过程中用木柴烧火加温,促使水泥早点凝固。1978年冬季,发生过一起因船舱通风不畅,水扎班工人一氧化碳中毒的事故。

水泥造船的工艺与木船、钢制船完全不同。首先它是反扣,甲板朝下,船底朝上进行施工。为什么要反造?因为船体外壳必须一次性浇注完成,这样船底才没有接缝点,否则就会产生漏水等质量问题。船体外壳造好后,密封好船两头的小船舱,然后船底朝上下水,需要确保有足够的浮力不下沉,再用卷扬机在两岸对拉,让船体迅速翻转正面朝上。水泥船船体外壳造好后下到水里,也就完成了80%的建造任务,剩下的就是装修、配套,就可以出厂。造一条水泥船,从放样到出厂,大约需要35天时间。10年时间,水泥船厂造了近1000条各种水泥船,以及钢质货驳船、轮船拖头,有效缓解了特殊时期水上运输工具不足的困难。

停造:经济发展大势所趋

船厂机构简单,行政方面主要是厂长书记办公室、政工组、生产计划组、医务室等。生产方面分为三个大组,一大组下设机修班、冷作班、电焊班、锻工班、电工班,二大组下设木工班、油漆班,三大组下设水扎班、起重班等。船厂忙时,劳动力出现短缺,还聘用过农民工,在二道埂子厂区聘用的是六合瓜埠的,在武定门厂区主要聘用的是泰州的。

1979年4月,中共中央召开工作会议,讨论通过了对国民经济进行战略性调整的“调整、改革、整顿、提高”八字方针。国家改革开放,经济结构调整,公路、铁路运输取代水上运输。同时,大量钢材进口,钢质船取代水泥船,期间省交通厅下达停止水泥造船计划,水泥船完成了它的历史使命。在计划经济年代,没有上级下达任务,水泥船厂好像断奶的孩子,厂房工地瞬间失去繁忙,财务没有进账,入不敷出。1982年初,水泥造船厂整体划归南京纺织工业公司。300多名职工服从组织安排,被分配到纺织系统下属的企业,有南京印染厂、棉纺织厂、毛巾厂、纺织器材厂、手帕厂、针织内衣厂和纺织供销公司等单位,而原厂址则改筹建南京纺织工业学校。

武定门公园一隅

近年来,随着秦淮风光带的建设需要,武定门外的水泥造船厂旧址上早已建起了武定门公园。但经历过那段岁月的老南京每次走到这个地方,都会想起在国家木材钢材最为缺乏的年代,有一群年轻人克服困难,创造条件铸造水泥船支援国家经济建设的光辉岁月。

(节选自《南京史志》2020年第一期,图片由作者提供)

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号