马学仁

刘政纲

炒元宵

南京元宵的吃法花样很多,除传统的煮食以外还有油炸、拔丝、烤、煲鸭汤等,其中以炒元宵最具南京特色。

20世纪60年代以前,在大街小巷特别是小学附近都有炒元宵的摊子,一个炉子、一口小铁锅,再配一只饭焐子,便可以做生意了。锅里刷上一些食用油,再放进十多个元宵,进行翻炒,待元宵软塌发黄,盛出,放入饭焐子保温待售,炒元宵香、软、甜、脆,老人小孩特别爱吃。以长乐路口一位王姓老者的炒元宵最好,馅甜而不腻、面柔而不韧、皮脆而不焦,非常可口,至今还令人怀念。

炒白果

南京有首儿歌:“炒盐豆,炒豌豆,炒出白果翻跟头。”说的是过去,特别是20世纪50年代,在学校旁,或街头巷尾那些用铁丝笼子卖炒白果子的摊子,从午后到半夜都有人就着炉火卖炒白果。两个带把的半球形的铁丝网笼,装进适量的生白果后就合成一个圆球形,放到一个小小的红风炉烤着,边烤边转动。炉火要控制好,火小了,白果烤不熟;火大了,会烤煳白果,甚至爆炸开来。卖炒白果的师傅都很有耐心,一笼白果从生到熟,就像乐队里那摇沙球的乐手,有节奏地转动笼子,让白果受热均匀,待到白果壳普遍发黄,白果香气弥漫开来,或听到轻微的白果壳爆裂声,那就是白果熟了。守在旁边的顾客,尤其是学生都抢着上来购买。待白果稍凉,就可以剥壳食用了,那翡翠般嫩绿的果肉,略带一点苦味,别有滋味。若没有卖完的,小贩子便会放入草焐子中保温。这时,他会扯着喉咙喊:“滚烫的白果!”这声音在冬夜里听起来十分的温馨。当时,白果是认颗卖的,1分钱3至5颗。

市场上这种炒白果的摊子早已消失了。不过,现在可以用微波炉来烤白果,既简单又方便。将白果外壳敲裂装入纸袋,封口,放入炉内,用中火烤30~60秒钟即可。

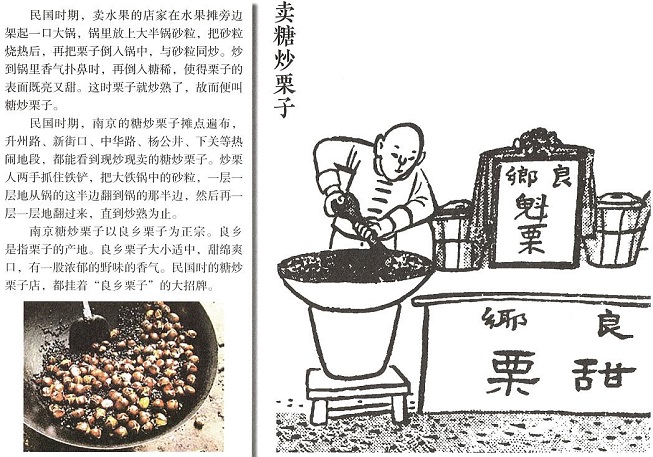

糖炒栗子

糖炒栗子这个行当,从历史长河中延续下来,几乎没有什么变化。“街头炒栗子一灯明,榾拙烟消火焰生。八个大钱称四两,未尝其味早闻声”,这是清代描绘街头地摊卖炒栗子的诗句。

民国时期刘元漫画云:“南京的糖炒栗子摊点遍布,升州路、新街口、中华路、杨公井、下关等热闹地段,都能看到现炒现卖的糖炒栗子。”一个架起的大口锅,大半锅砂粒,再加上一个铁铲,工具基本就齐了。那时摊点全都打着“良乡栗子”的招牌。现在南京市场上的迁西栗、燕山栗就是过去的良乡栗子,其特点是:壳薄、味甜、肉粉糯。

民国时期,南京糖炒栗子最有名气的是回民沙氏兄弟开在建康路马巷口到升州路一带三爿“沙家店”。每逢金秋时节,必率先在檐下三尺之地,搞起糖炒栗子,一张半旧的条桌,竖起玻璃镜框,饰以红绸和五彩灯泡,镜框内书“天津良乡糖炒栗子”。工具是一只大口径铁锅,满着乌黑发亮的粗砂子,架在形似水缸的泥灶上,不烧煤炭而用木柴,取其发火均匀,便于控制温度,而无浓烟煤灰污染之弊。一般在下午点火,一直炒到暮霭四起,华灯初上。此时圆木桶内已积有近百斤熟栗,滚热烫手,散发出阵阵清香,随风飘散开来,芬芳扑鼻。诱得下班、放学络绎而过的人,闻香止步,纷纷购买。据说其盛名有其秘诀:一是原料正宗,二是精挑细选,三是讲究炒法,三条并重,互有关联。待炒之栗,须在缸中浸泡半日,先淘汰水面漂浮的伤病栗,再仔细挑选中下层,凡开裂、有虫眼者皆不用;出缸脱水后,仍然要严格把关,务取大小均匀、果实饱满、色泽明亮者下锅炒制。这不仅仅是为了漂亮的卖相,主要是便于炒工掌握火候,不温不火,恰到好处。

20世纪90年代以后,南京相继出现了宏祥板栗、大唐板栗、金味栗子等制作糖炒栗子的商家。1996年9月,南京宏祥板栗食品有限公司从上海引进炒栗机实现了机械化操作,减轻了劳动强度,提高了生产力。炒栗子的燃料也慢慢地从木柴(煤炭)到石油液化气、管道天然气,炒板栗也就只有香味再无四处飘散的烟灰。

(节选自《南京史志》2021年第四期,部分图片来源于网络)

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号