刘有海

八字山

四望山在挹江门中山北路的南面,俗称八字山。民国时期为了破城墙修建挹江门,把此山挖了一大片;修建热河路取土填小南河又挖了一大片;修建中山北路(海军部至挹江门段)再挖去一大片;挹江门至江边中山码头这段中山北路,原来是一片江滩,地势低洼多小水塘,还是在八字山取土填路。总之凡是下关需要黄土总是在八字山取,这样一来八字山就被挖去了一小半。

关于四望山的来历,清同治《同治上江两县志》中载:“吴大帝尝与仙者葛元共登涉之……山势崭绝,足供远眺,故名四望矣。”古时从卢龙山、绣球山、黄土山、四望山、太姑山、丁山到马鞍山、清凉山石头城,山脉下面就是波浪滔滔的滚滚长江,因为大江和山脉是古代绝好的军事屏障,因此古时四望山也成了军事要地。

1928年为迎接即将举行的奉安大典,在营造中山陵的同时,国民政府对自挹江门起,经鼓楼、新街口向东出中山门,至紫金山下的沿线公路及两侧进行整修,此处迎马路一面的山坡被修整为75度平整的大山坡,山腰中用花岗岩石块砌成八个拱形门,门内用石块垒成“忠孝、仁爱、信义、和平”八个大字,由此人们就称此山为“八字山”,“四望山”这个原名渐渐被忘却。

1949年人民解放军收复南京后,刘伯承市长改八个大字为“发展经济,保障供给”,又把八个拱门用石块加宽一些,更显厚重。20世纪70年代前后,八个字改为“团结、紧张、严肃、活泼”。在随后的十来年里,由于疏于维护,这里杂树丛生。加之山的北侧盖起了数栋六层的点式居民楼,从此人们再也看不到八个大字了,以至于现在许多人都不知道八字山的来历了。

八字山上还修建了几个碉堡,有说是当年国民党军队为防备日本军队修建的,也有说是为了防备人民解放军修建的。据说山上的几个碉堡都有地道通向挹江门城楼左右的碉堡,且山上的地道不止一条。20世纪80年代有几个中学生到八字山上去玩,因为盖地道的盖子腐朽并且没有盖好,有一个同学不小心掉入地道中,后来经过公安人员和群众的救援才脱险,此事当时南京多家报纸都有报道。

2004年建成的八字山公园,占地面积8.5公顷,共有9大景区。登临八字山四望亭,眺望阅江楼,俯瞰挹江门城楼、绣球公园和小桃园风光带,一片湖光山色,山上林木葱郁,山下鲜花遍地,真是一个城市山林的美景。

绣球公园

我第一次听说绣球公园是在1959年。当时我即将到下关“长江航运学校”读书,母亲和姐姐对我说:下关有一个绣球公园,希望你在学校多读书多学习,少到绣球公园去玩。那时老城南的人对下关还是比较陌生的。

绣球公园在挹江门外明城墙下,园内有一个小山,在狮子山下,是狮子山的余脉。因为小山呈圆形就形成了“狮子盘绣球”的说法,因此就把这座小山称为绣球山,公园理所当然就叫绣球公园。或许还有另一原因,就是园内以“绣球花”品种繁多种植广而闻名。

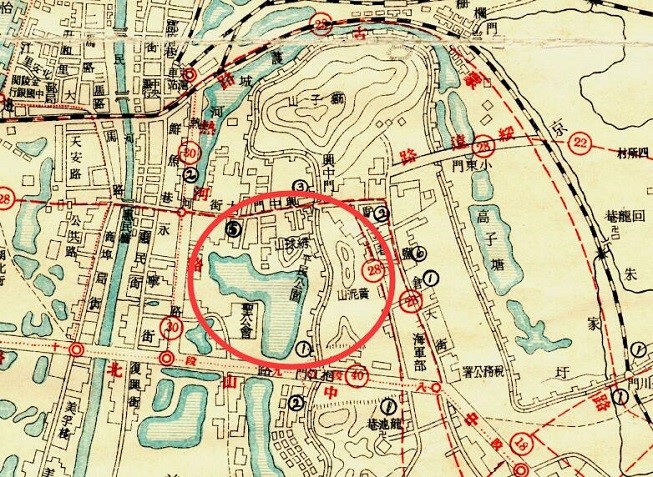

1936年《南京市实测详图》据图

绣球公园始建于1952年,那么以前是什么地方呢?看1940年之前的老地图,这个地方也是一个公园,因为园内设施比较简陋,人们称它为“平民公园”。

绣球公园北接仪凤门和阅江楼,南通八字山和小桃园风光带。大门就是一个漂亮的大牌坊,是20世纪90年代建造的。全园利用原有的山水城林因势造景,楼台亭阁、小桥流水、山水城林融为一体,布局紧凑,小巧玲珑,富有江南园林所独有的精致与细腻。以前绣球公园是收门票的,只是门票很低,从二分、三分到五分,它也是全市取消收费最早的公园之一。

在绣球山上有一个马娘娘的大脚印,传说是马娘娘站在这里观战朱元璋和陈友谅的大军在狮子山下进行生死“龙江大战”时,看到激烈危险时狠命跺脚在石头上留下的脚印。“脚印”旁边山顶有一个“望夫亭”,是一个六角双叠的凉亭,据传是娘娘盼望着夫君早日得胜归来所建。亭上对联写得大气磅礴:“古亭依旧马后贤德传宇内,风范长存大明功业到此山。”在小山腰还有一个大军灶遗址,说是马娘娘当年带领女兵和军官眷属,埋锅做饭支援前线的地方。一座小山因为大明第一皇后而闻名,并且留下来如此之多的美好传说和历史遗迹,这在南京众多的公园之中是少见的。

小桃园

从南京城里出了挹江门城楼,左手城墙下即是小桃园公园,与绣球公园隔街相望,是一处开放式的绿地休闲公园。

小桃园自古就有名,据《南徐州记》载,东晋元帝司马睿南渡时曾在附近登岸,当时“客主相迎,负担于湖侧,至今名迎担湖,世亦呼为迎担洲。”南宋张敦颐《六朝事迹编类》载,晋成帝咸和二年苏峻举兵于石头,侃督护李阳临阵斩峻于白石陂岸,至今呼此陂为苏峻湖。辛亥革命前,这里俗称海陵底;民国初,因城墙下种植千株桃树,枝繁叶茂。每当阳春三月,游人如云。“城边壕畔碧桃花,毓秀亭台水一涯。迷漫市嚣浑不觉,胜栖山野几人家”就描绘了当时的场景,小桃园也由此得名。

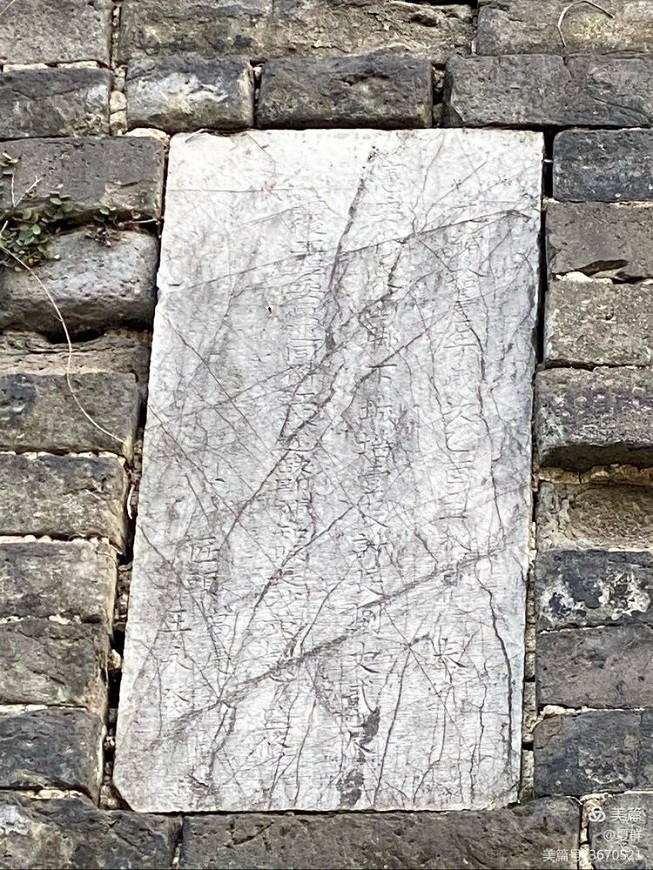

沿着古城墙下的景观道漫步前行,不远即到“象山碑文”处(四望山古时亦称象山)。

这是一块长方形竖状记事碑,依稀可辨铭文:“光绪拾壹年岁次乙酉孟秋月奉宪委修象山脚下城墙壹段计长捌丈贰尺善后工程委员运司同衔江苏遇缺即补知县长沙黄国忠监修匠头王永发葛庆林”。从这块碑可知,这段城墙曾有过一次修复,时间是光绪十一年(1885)。专家推测,这段城墙在太平军攻南京城时被炸毁,清光绪年间修补而成。镶嵌于城墙约一半高度地方的这块碑文记载的就是修补的时间、长度、施工单位、监修人和包工头等内容。或许清末烧造的城砖与明城墙砖有差别,导致一眼看去就知道这段城墙是后来修补的。

抗日战争胜利后至民国相当一段时间里,因当时这里远离市区,管理松弛,加之外来在码头、铁路从事装卸货物的搬运工众多,他们中的许多人陆续在此搭建窝棚和草屋。由于人口密集,乱搭乱建随处可见,加之缺乏公共设施,居住环境恶劣。因此小桃园也在很长一段时间里是个贫民区。

20世纪末,政府对小桃园风貌片区的改造工程启动。在经过十多年的改造后,小桃园北起挹江门,南至晏公庙,东依明城墙,西有迎担湖相伴。除抢修了千余米的明城墙外,新建绿地13万平方米。园内遍植桃树,还有很多栾树、马褂木、榉树、椴木、玉兰、樱花、水杉、含笑等,使小桃园也成了南京植物品种繁多的公园之一。其中的桃花,与钟山梅花、灵谷桂花、莫愁海棠、古林牡丹齐名。

走到如今的小桃园广场,远远就能看到两座风帆式休闲凉亭,还有露天舞台和宽大的平台,可供大型集会、表演、社区活动。每天傍晚许多人在此跳广场舞、打拳、舞剑、打羽毛球。广场旁的桃源渡,则是桃花坞,这里是小桃园桃树最集中的地方。尤其每年清明节前后十多天里,小桃园公园内,数千株桃花竞相花开,顿时成了花的海洋。

今天,小桃园与八字山、绣球公园,以及阅江楼狮子山景区,还有天妃宫、静海寺、仪凤门,共同构成了南京北部明城墙风光带,它们是自然景观与人文历史的完美融合,向我们展现了历史文化名城的深厚底蕴和独特魅力。

(节选自《南京史志》2020年第一期,部分图片来源于网络)

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号