玄武区志办

四牌楼,位于南京太平北路西侧,东起成贤街,西至进香河路。

古时,金陵城内有一山,名钦天山,又称鸡笼山,山上建有北极阁,北依玄武湖,南朝为皇家苑囿之一。南朝刘宋时期,山顶上建有日观台。

至明洪武十八年(1385),朱元璋在此建“观象台”,又名“钦天台”,并与鸡笼山南设国子监——这是十四至十五世纪中国最大的国立大学。观象台上设铜铸浑天仪、简仪、圭表等天文仪器。

清朝时,又在此地建“万寿阁”与“御碑亭”。

钦天山下北极阁正南方,即老南京人们口中的四牌楼,也是现在东南大学四牌楼校区所在地。![]()

![]()

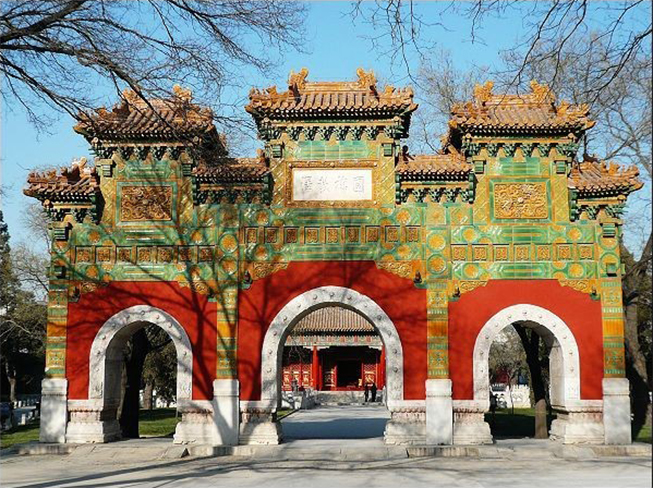

古人常常用“牌坊”来作为表彰功勋、科第、德政以及忠孝节义的建筑物。当年,作为明朝国子监的所在之地,四牌楼西的成贤街在东、南、西、北各建有一座牌坊,用来显示皇家威仪。后来经过600多年世事更迭,到了清末,只有南门牌坊尚存。

成贤街在清代早期地图上是南北向,现在是东西向,长约一公里左右,约在今四牌楼支巷处,因是四牌楼一支巷而仍沿用其名。关于四牌楼的由来还有另一种说法,清两江总督于成龙于清顺治九年(1652)改国子监为江宁府学,在其前修碑亭四座,故而得名。

千年来这里书香不断,办学历史源远流长,自东吴、东晋、宋、齐、梁、陈以来,就是学术研究和高级人才培养的重地。东晋至梁陈时期的太学与国学、明朝的国子监、清朝的现代大学堂、民国时期的国立中央大学......这里积淀了无比丰富的教育文化底蕴。![]()

1905年,李瑞清接任三江师范学堂监督(即校长)一职,不久将学堂改名为两江师范学堂。掌校期间,带领学校改革学制、招揽名师、大兴土木,广建校舍,添置设备,增设科目,将两江师范学堂建设成为“江南第一学府”。

四牌楼内的“梅庵”,最初就得名自李瑞清。

后来两江师范学堂成了南京高等师范学院,梅庵的门前尚还挂有李瑞清手书“嚼得菜根,做得大事”的校训木匾,开创了一代朴实学风。他自勉“视教育若生命,学校若家庭,学生若子弟”,以“嚼得菜根,做得大事”为校训,“俭朴、勤奋、诚笃”为校风,倡导“匡时而振俗”的理念,主张学生贯通中西之学。

在四牌楼的六朝松和梅庵下,先后云集了许多艺术大师执教于此,如音乐教育家李叔同,戏曲研究家兼教育家吴梅,美学大师宗白华,绘画大师张大千、徐悲鸿、吕凤子等人。

1921年,郭秉文筹组创建国立东南大学,为首任校长,被称为“东南大学之父”。掌校期间,郭秉文秉持“学者治校,学术自由,学生自治”的办学思想,改革鼎新,仿行美制。郭秉文实施民主治校,推行校长领导下的“三会制”,即评议会、教授会和行政委员会,校长兼任三个委员会的主席;设立校董会,开我国国立大学设校董会之先河,借助名宿贤达,引入社会资源,推动学校建设;实施“三育并举”,即训育、智育、体育,德智体全面发展,培养学生完善人格;倡导“四个平衡”,即通才与专才平衡、科学与人文平衡、师资与设备平衡、国内与国际平衡。在他的领导下,新生的东南大学引领着中国高等教育的发展。

1923年8月,中国社会主义青年团第二次全国代表大会在此召开,这也是毛泽东唯一一次全程参与团的全国代表大会。

百年时光,在历史的时间轴上只是匆匆划过,却留下了许多美丽的印记。我们也许无法慢慢细数多少前辈先贤在此求学或工作的动人故事,但四牌楼路上这一排排高大道劲的梧桐、一座座屹立近百年的建筑,已将历史的点滴一一镌刻。

现在提到四牌楼,南京人第一时间想到的,或许还是东南大学。在东南大学的西北一隅,六朝松巍然千载,依旧默默俯瞰脚下;梅庵静坐,温婉淡雅,似在一片清幽中述说着“水清木秀之地宜建学府”的书院情怀。

“东南大学”四字集字于书圣王羲之之手,行云流水、恢宏大气。校园四时都有亮色,春有樱花,夏有梧桐,秋季银杏遍布校园,冬天蜡梅迎风盛放。

如今,四牌楼也是知名的“影视基地”,《致青春》《七月与安生》和《人民的名义》等都在这里取过景。

千百年后的今天,学子们漫步在这条街上,闻着这溢满街道的清甜槐香,感受着充盈历史文脉的金陵气质与市井烟火。

在这一刻,他们的心情与千百年来往于此的身影,应该是共通的。

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号