雷国俊

每座城市都有自己独特的地域文化,南京城人杰地灵,人文荟萃,老城区每一条街巷都有历史的渊源,每一段城墙都有美丽的传说。在诸多繁华的街巷深处,散落着许多承载着千年文脉与市井烟火的老地名。今天跟大家韶韶几条与历史人物有关的老地名。

程阁老巷

位于秦淮区新街口东南侧的程阁老巷,东起洪武路,西至中山南路,清《同治上江两县志》载有此巷名。据传,这条巷子因明代东阁大学士程国祥曾居此而得名(也有其他的说法)。

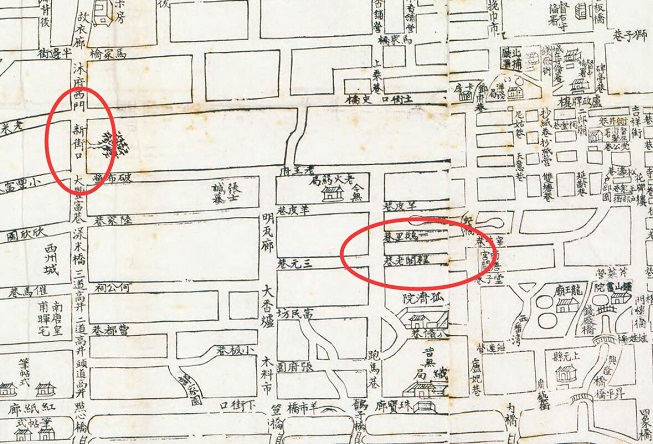

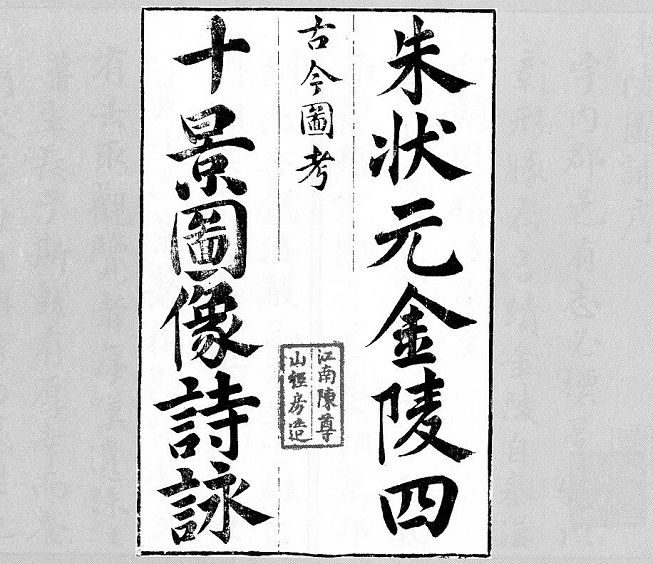

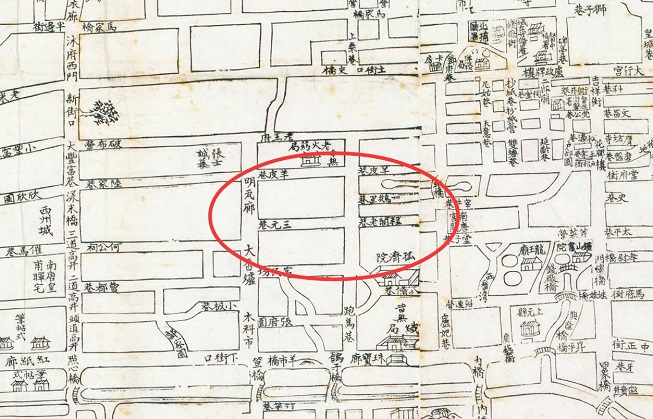

金陵省城古迹全图局部

程国祥,明代上元县(今南京)人,万历三十二年(1604)进士,崇祯时官至礼部尚书兼东阁大学士,退休后回南京定居。

明朝末年,国库空虚,当时的兵部尚书杨嗣昌要求增加军费时,不少人认为,既然国家拿不出钱来,就应当向地方增派各种税收。程国祥反对这样做,认为各地灾荒不断,战乱频起,地方上已不堪承担这种摊派了。他果断提出应急的财政措施“暂借都城赁舍一季租”,筹集到了十三万两银子。崇祯皇帝从这件事上看到了他的才干,于是提拔他为东阁大学士,是为“阁老”。

程国祥为官清正廉洁,虽身列卿相,但仍然“布衣蔬食,不改儒素”,深为时人所敬重。告老还乡后,老百姓出于对他的喜爱,把他居住的这条街叫作程阁老巷。如今的程阁老巷,虽然已不能称之为传统意义上的“巷”,而是一条相对宽敞的马路,但两边仍保留着一些历史痕迹,如妙觉庵(原先位于洪武路172号,1993年拆迁后,移至程阁老巷14号,庵舍为上下三层,殿堂内供奉有佛像)。

杨将军巷

位于玄武区的杨将军巷,东起碑亭巷,西至网巾市。这条巷子因传清代一杨姓将军居此而得名(另有一说是因太平天国时巷内有石将军庙而得名),而这一地名在清《同治上江两县志》中已有记载,民国《首都志》正式改称杨将军巷。其西侧的安将军巷,据传也是因他的历史功绩而称名的。

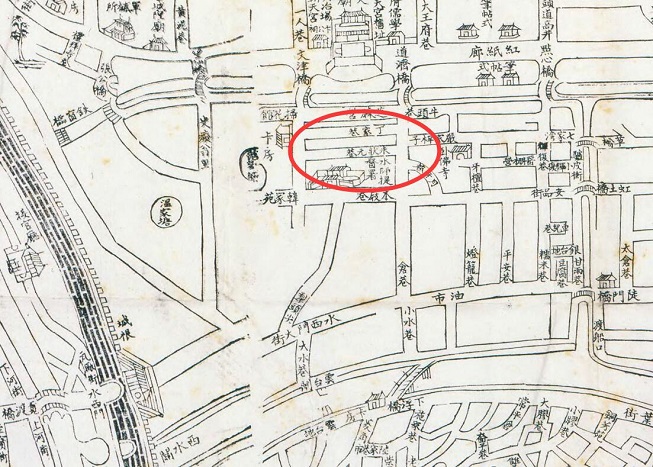

1935年南京城市干路系统图局部

如今的杨将军巷是一个交通方便、配套齐全的繁华街道,此外还有一个毗邻1912街区的文化街区——南京D9街区(杨将军巷9号)。

这个由卷烟厂改造而成的文化街区,内有南京近代建筑博物馆、艺术展览区等。可以说,今天的杨将军巷不仅是一条承载着历史记忆的老街巷,还是一个集文化、艺术、商业、居住于一体的现代化街区。

秦状元巷

曾位于秦淮区中华门西南北走向的秦状元巷,在今天金沙井的南侧。这是一条与科举文化密切相关的老地名,因清代状元秦大士而得名。

清康熙五十四年(1715),秦大士出生于此。他从小天资甚高,十岁能文,其书法堪比欧阳询和柳公权,篆、隶、行、草无所不精,一时远近闻名。自他书法有了名气后,这条冷僻的小巷开始热闹起来,求墨宝的人越来越多。秦大士的父亲虽在县衙当差,但薪水微薄,要养活7个儿子入不敷出。为了能减轻父亲的家庭负担,秦大士就开始为人写条幅、中堂、楹联,收取一定的润笔费,小小年纪竟能养活一家人,街巷无人不知。不过,秦大士给人写字要看对象,只有真正欣赏自己书法的知音,或者是心悦诚服的崇拜者,他才肯动笔,深为老百姓堪赞。

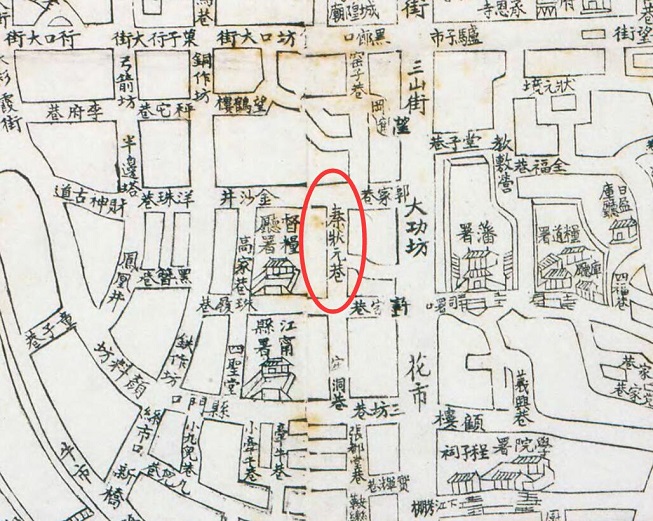

金陵省城古迹全图局部

虽然秦大士23岁即中举,但其科举之路并非一帆风顺,因为直至38岁,他才在乾隆十七年(1752)的“万寿恩科”中一举夺魁,成为状元,而他出生的这条小巷也便被称作“秦状元巷”。

20世纪50年代,秦状元巷与银作坊合并,被称为“秦银巷”,1981年恢复为“秦状元巷”。到20世纪末,随着城市建设,该地区被改建成居民区,并更名为“秦状元里”。虽然当年的秦状元巷已不复存在,但“秦状元里”作为地名保留了下来,与今天位于长乐路的秦大士故居“秦状元府”,一起为我们延续了这段历史记忆。

朱状元巷

朱状元巷位于南京市秦淮区水西门附近,西起莫愁路,东至仓巷。清《同治上江两县志》记载:“朱状元巷因朱侍郎之蕃居此得名”。

金陵省城古迹全图局部

朱之蕃,字元介,号兰嵎,祖籍山东庄平,后附南直隶锦衣卫籍(今南京)。他才华横溢,尤擅长书画,明万历二十三年(1595),考中乙未科进士第一名,成为明代万历年间状元。授翰林院修撰,历任左谕德、庶子、少詹事,进礼部侍郎,改吏部。

万历三十三年(1605),朱之蕃以吏部侍郎奉诏出使高丽。此时明朝国力强盛,高丽权贵想求得明朝政府的保护,使其不受倭寇侵犯,纷纷私下向他赠送重礼,朱之蕃一一婉言谢绝。高丽权贵获知他是中国有名的书画家,又请求他写字作画,并用人参、貂皮等珍贵物品作为润笔费。朱之蕃照单全收,但他并不纳入私囊,而是将这些东西悉数拿出,用以换取散落在高丽的中国古代名家字画和古玩宝器。据《明史》载,朱之蕃为官清正廉洁,以出色的才学和外交能力赢得了朝鲜国名人雅士的敬佩。

朱之蕃在母亲去世后辞官回到南京,居住在莫愁路附近的朱状元巷,诗酒唱和,悠然终老。而他编纂的《金陵图咏》为“金陵四十景”之始,并衍生出后来的“金陵四十八景”。今天,始建于明代,位于莫愁路和朱状元巷交叉路口的朱状元府,在经历清代重修后保留了下来,它见证了科举文化的演变,也承载着朱之蕃的人生。

三元巷

三元巷位于秦淮区中山南路北段,东起中山南路,西至明瓦廊,与程阁老巷相对,因明代抗倭名将尹凤而得名。

金陵省城古迹全图局部

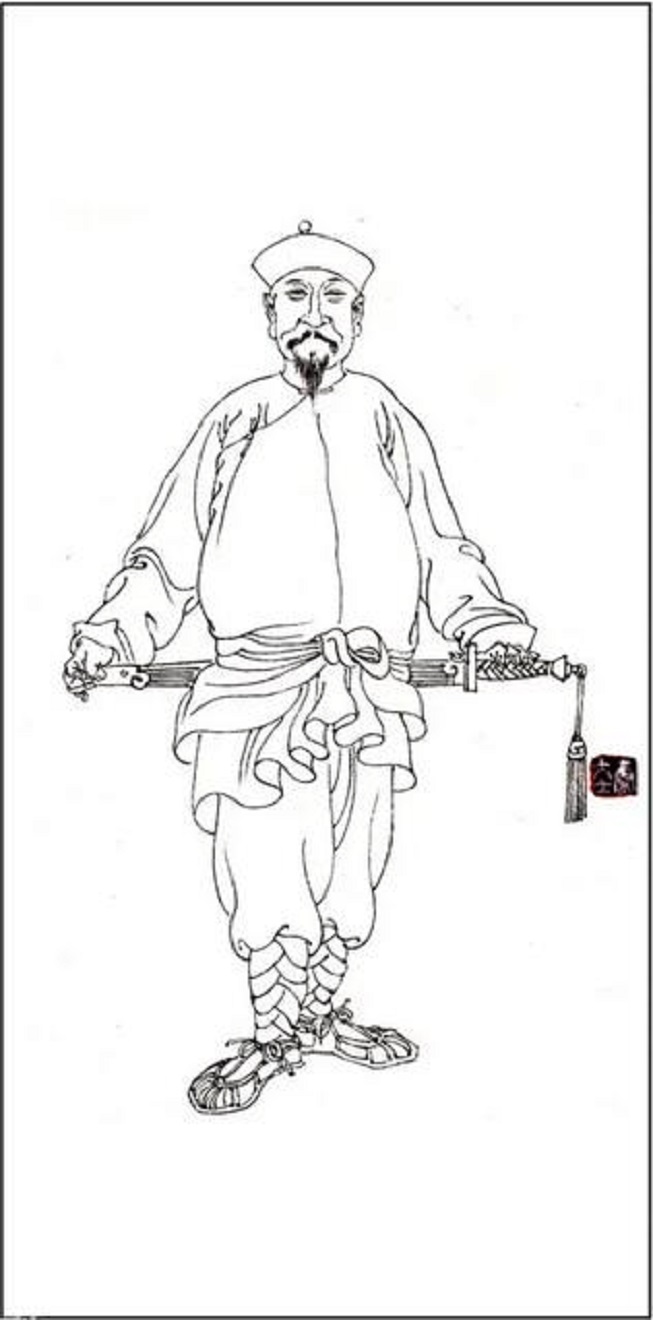

尹凤,字德辉,南京人,自幼丧父,但勤奋好学,武艺高强。明嘉靖二十五年(1546),尹凤在丙午科武举乡试中名列第一(武解元),次年又在丁未科武举会试中名列第一(武会元)。由于当时尚未设立武举殿试,会试第一名即被钦定为武状元,尹凤因此被称为“连中三元”的武状元。尹凤曾被任命为中都留事,镇守福建,并随抗倭名将俞大猷在福建、浙江地区抗击倭寇,屡建战功。

因尹凤中了“解元”“会元”“状元”后,在自家居住的巷子里修造了府邸,后来大家为了纪念他的功绩,将他府邸所在的这条街巷称作三元巷。如今的三元巷长约百米,街头立有牌坊建筑,铭刻着三元巷的来历。

(部分图片来源于网络)

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号