罗志

南京城东中山门外有一条南北向的道路,名为“苜蓿园大街”。这个地名与历史上马匹的饲养密切相关。

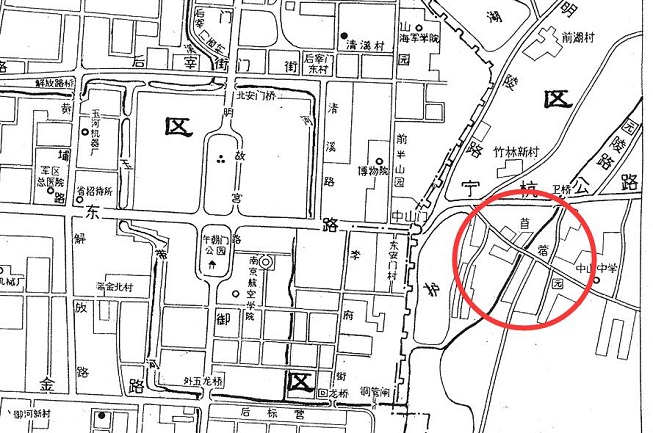

1987年南京市城区地名图局部

公元前138年和前119年,汉武帝两次派张骞出使西域,“丝绸之路”由此畅通,西亚的动植物也随之纷纷传入中国。其中就有极具军事用途的“汗血宝马”等珍贵马匹。喂养良马需要精细的草料,于是西亚的优质牧草——苜蓿便被引入汉地广泛种植。作为野生草本植物,苜蓿被誉为“牧草之王”,不仅产量高,草质优良,且畜禽均喜食。“苜蓿”的首次记载,正出现于汉末医书《名医别录》中。

宋代汗血宝马“汗赭”烙马印

汉代以后,不少王朝设置了专门的养马机构。先秦时期创设的管理车马的太仆寺因而变成了管理国家马匹养殖的专设机构,其长官常称太仆寺卿。替皇宫或者朝廷种植养马草料——苜蓿的地方则被称为苜蓿园。

元朝定都大都(今北京),作为游牧民族蒙古族建立的大一统王朝,对马匹养殖自然格外重视。《元史•百官志》载,大都城外有苜蓿园,主管官员为“提领三员”,主要职责是“掌种苜蓿,以饲马驼膳羊”。苜蓿园由正二品、掌管大都城内外民政的大都留守司管理,属于为皇宫服务的重要设施之一。

到了明代,朱元璋定鼎应天府(今南京)。1373年,朝廷在滁州(今安徽滁州)设立了国家专门管理军马孳牧的机构——太仆寺。因太仆寺按马的毛色分类蓄养,由此在南京紫金山四周,便产生了“青马村”“黄马村”“白马村”“黑马营”等地名。当时按律,凡儿马(公马)一匹、骒马(母马)四匹合为一群,委牧夫一人,五群设群长一人。由此可知当时“群”是一种以马为纽带的准军事组织。今天南京城东的“马群”就因是明代军马群放牧的重要基地而得名。

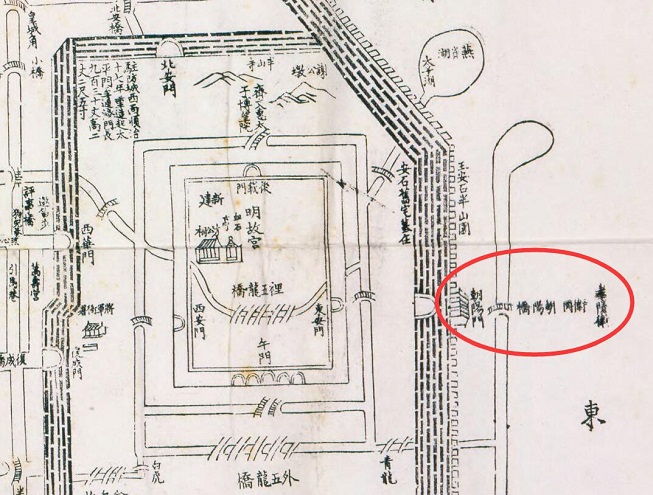

金陵省城古迹全图局部

明代军马放牧于紫金山南麓,跟当时南京城作为明朝首都时城市布局密不可分。明太祖修南京城后,朝阳门(今中山门)外紫金山南麓广阔地带被划到都城外、外郭城内。这里离明皇宫以及规划建设的孝陵和驻军孝陵卫距离很近,用于养马便于朝廷直接控制军马。另外,紫金山南麓地势起伏,北高南低,周边有青溪、前湖、外秦淮河、护城河等水源,非常适宜养马放牧、种植牧草。

同时,当时南京城周边其他地方各有各的“发展规划”:城西是秦淮河与长江交汇的河汊,设置了造船厂等相关手工业;城南外秦淮两岸,则是人口稠密、商业繁华的居民区;城北从狮子山到幕府山均是沿江防卫的军事要地,主要用于屯军屯田。因此,朝阳门外、紫金山下,今卫岗一直到马群的城东地带自然成为了军马养殖基地。草随马走,种植马料苜蓿的地方也选在了这里,于是“苜蓿园”这个南京地名也在明初应运而生。

旧时中山门

明成祖朱棣迁都北京后,南京“苜蓿园”机构和地名也移植到了北京。今天北京城南永定门外的“木樨园”、城西复兴门外的“木樨地”都源自“苜蓿园”。所谓“木樨”,应是清代老百姓方言口语念白“苜蓿”的称呼。

时光荏苒,马群不再养马,苜蓿园也不再种苜蓿,不过种植到江南的苜蓿反而成为农家珍馐,其别名“秧草”“草头”“金花菜”等。以之佐餐的,有秧草烧河豚、蒜香母鸡头(苜蓿头)等时令名菜。

今天,随着社会发展,“苜蓿园”不仅依然通过“苜蓿园大街”“苜蓿园地铁站”延续着它的使命,更是在城市日新月异的变迁中注入了新的文化内涵。

(选自《南京史志》2021年第一期,部分图片来源于网络)

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号