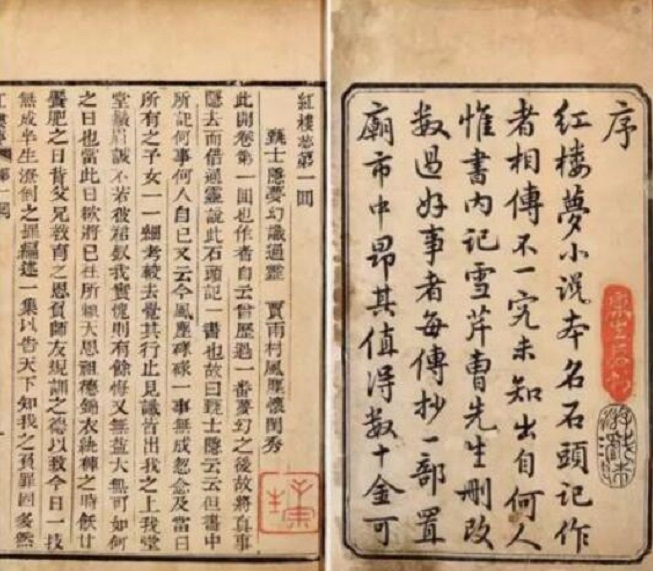

自清乾隆五十六年(1791),《红楼梦》一百二十回本梓行问世,这部以南京方言为基础,融汇北京官话与吴侬软语的文学巨著,便成了金陵文化的一张鲜活名片。曹雪芹以“金陵土著”的笔触,将南京的市井俚语、家族称谓悉数编织进大观园的悲欢离合。两百余年过去了,书中那些“土得掉渣”的原生态老南京方言,至今仍在城市的街巷中流转。下面,就让我带领大家走进《红楼梦》,一起解码书中方言的称谓。

亲昵里的温情

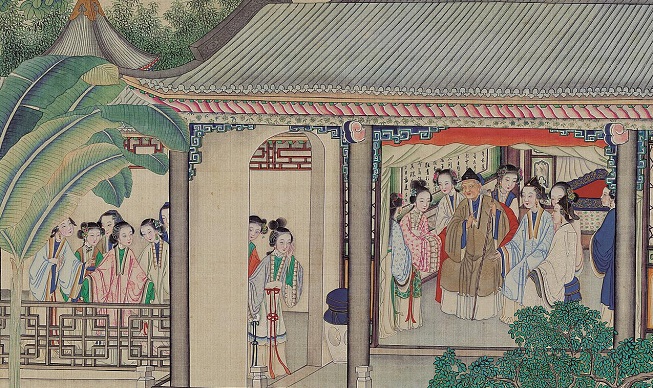

“心肝儿肉”。第三回“托内兄如海荐西宾 接外孙贾母惜孤女”中写道:“黛玉方进房,只见两个人扶着鬓发如银的老母迎上来,黛玉知是外祖母了,正欲下拜,早被外祖母抱住,搂入怀中,‘心肝儿肉’叫着大哭起来。”这一声“心肝儿肉”就是南京长辈对儿孙的典型爱称,尤其是南京的老太太。

“辣子”。王熙凤的诨名“凤辣子”,源自南京话中对泼辣女子的戏称。书中写道:“你认不得他,他是我们这里有名的一个泼辣货,南京所谓辣子,你就叫他‘凤辣子’就是了。”章太炎先生的《新方言》云:“宁人谓人性戾者辣子”。王瀣批注:“南京犹有此称,言无赖也。”

“嬷嬷”。《红楼梦》中共有七个叫“嬷嬷”的人物,她们是宝玉的奶娘、李贵之母李嬷嬷、黛玉自幼的奶娘王嬷嬷、贾琏的奶妈赵天梁、赵天栋之母赵嬷嬷,还有宋嬷嬷、赖嬷嬷。“嬷嬷”在北方方言里读音为“momo”,而作为南京方言则读为“妈妈”,即“mama”。按南京方言的语音习惯,一般重叠字称呼都是前一个字读上声,后一个字读入声。因此,这里“嬷嬷”的读音是“嬷(ma上声)嬷(ma入声)”,即妈妈(ma上声+ma入声)。今天凡40岁以上的南京人,尤其是老城南的南京人都保持着这个读音习惯,在老城南的大宅院里王妈妈、李妈妈之称谓是随处可闻的。

“我的儿”。“忽喇喇似大厦倾,昏惨惨似灯将尽。”第一百十回“史太君寿终归地府”中,贾母弥留之际,对宝玉道:“我的儿,你要争气才好!”接着,贾母又对着凤姐道:“我的儿,你是太聪明了,将来要修修福罢!”这里一声“我的儿”,绝不是贾母在弥留之际,大脑糊涂,错把孙辈当儿辈喊混了,喊穿帮了,而是南京方言中一种特有的称谓,“我的儿”常包含儿、孙甚至重孙辈,是典型的南京祖父母辈对下一辈喜爱至极、希望至极的一种昵称。

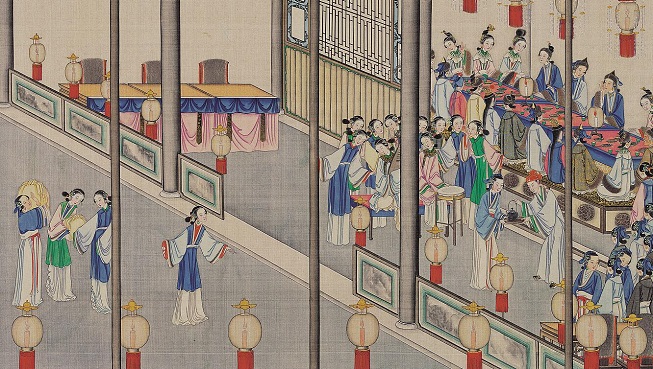

《红楼梦》卷帙浩繁,章回结构庞大,以贾、史、王、薛四大家族为人物谱系,涉及人物共448人。正如曹雪芹在第五十四回中所云:“合家赏灯吃酒……滴滴搭搭的孙子、孙女儿、外孙女儿、姨表孙女儿……哎哟哟,真好热闹。”一句“滴滴搭搭”将家族枝蔓写得淋漓酣畅。《南京方言词典》注释:滴滴搭搭,南京方言中的象声词,形容事情复杂,牵连多,难以了清。姑老达子多,辈分庞杂,曹雪芹始终按照南京方言中的称谓,有条不紊,无一穿帮乱套。

《红楼梦》中,反复出现姨爹、姨妈、姨娘的南京方言的称谓。如第四回,薛蟠母亲道:“舅舅家虽升了去,还有你姨爹家。”(你指薛蟠,姨爹指贾政、贾赦)又有第四回:“况这几年来,你舅舅姨娘两处每每带信捎书来接咱们。”(你指薛蟠,姨娘指王夫人)贾府中的小辈称贾政、贾赦姨爹,称王夫人之姐为姨妈(薛姨妈),而薛府小辈称王夫人为姨娘。

据《南京方言词典》中注释,这种“姨爹”“姨娘”的用法,与南京本土的辈分规则大体一致。由此可知,曹雪芹将四大家族的亲缘关系梳理得有条不紊,无一穿帮乱套。

曹雪芹笔下多次出现南京方言中特有的称谓词汇,如上人、下人、叟儿、拐子、牙子等。这些称谓描绘出了封建时代的市井百态。

“上人”与“下人”。第九十四回,鸳鸯道:“就是待下人也是极和平的。”南京民间对长辈有上人之称,对晚辈有下人之称。《词典》注释:上人指家庭中的长辈,主要指父母,下人指晚辈。

“拐子”与“牙子”。第四回中写道:“因那日买了个丫头不想系拐子拐来卖的。这拐子先已得了我家的银子。”“拐子”南京方言又俗称“老拐子”“拐佬子”。《词典》注释:拐佬子,拐卖儿童的人。第四十六回,邢夫人道:“心里再要买一个,又怕那些牙子家出来的,不干不净,也不知毛病儿。”南京方言中称从事商业中的经纪人为“牙子”。买卖人口的叫人牙子,买卖房屋的叫房牙子。《词典》注释:牙子,寻找买主,撮合生意并收取佣金的人。

“先儿”与“叟儿”。第四十三回中写道:“连耍百戏并说书的男女先儿全有。”又第六十三回中有:“方才罢了两个女先儿要弹词上寿”。《词典》注释:先儿,即“先生”的简略形式,用在姓氏后构成尊称。南京方言中俗念作“生儿”,“先”“生”儿化都念成sour(音叟儿),民间常念成胡sour、刘sour、李sour等。

(节选自《南京史志》2010年第一期,图片部分来源于网络)

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号