赵望晓

洪武三十一年(1398),朱元璋驾崩,传位皇太孙朱允炆。朱允炆继位后开始削藩。燕王朱棣(朱允炆叔父)于建文元年(1399)七月发动靖难之役。建文四年(1402)六月,破京城(今南京城区)得帝位。朱棣在位二十二年,其中十九年京城设于金陵。

保佑平安天妃宫

仪凤门外狮子山麓的天妃宫,俗称龙江天妃庙,这是一座奉祀海神妈祖的庙宇。

明永乐三年(1405)郑和第一次下西洋,永乐五年归来后,皇帝朱棣敕令建天妃庙。据《明太宗实录》载:“永乐五年九月初八,新建龙江天妃庙成,遣太常寺少卿朱焯祭告。时太监郑和使古里、满剌加诸国还,言神多感应,故有是命。”永乐十四年四月初六日,因郑和船队在航海途中多次遭遇险风恶浪,受到湄洲妈祖“庇护”,而在“天妃宫”中奉敕命立“御制弘仁普济天妃宫之碑”,俗称天妃宫碑。

天妃宫内复制品

碑身为青石材,通高5.9米,由碑额、碑身和碑座三部分组成,重约27吨。碑文由朱棣亲撰,全文820余字。这是朱棣传世不多的诗作中的一首。清咸丰年间天妃宫毁于战火。为纪念郑和下西洋600周年,2004年底重建天妃宫。

彰昭郑和静海寺

静海寺位于仪凤门外,北倚狮子山,东接天妃宫,西临护城河,是明成祖朱棣于永乐九年(1411)为褒奖郑和航海的功绩下令敕建的皇家寺院。寺名取“四海平静,天下太平”之意。初建时规模宏大,有大雄宝殿、天王殿、观音殿、伽蓝殿、弥勒殿、祖师殿等殿宇,以及潮音阁、钟楼、井亭、华严楼等建筑。

只是400多年后,清道光二十二年(1842)七月,英军侵犯江宁(今南京),清廷被迫在这座静海寺内与英国女王代表议约,并最终由清廷代表耆英、伊里布、牛鉴与英国女王代表璞鼎查在停泊于南京下关江面的英舰皋华丽号上签订了中国近代史上第一个不平等条约——《江宁条约》(通称中英《南京条约》)。

静海寺在历史上多次遭受战火破坏和修缮。1996年,静海寺重新被修复并改建为纪念馆,成为爱国主义教育的重要场所。馆内陈列了大量关于郑和航海和《南京条约》的史料,展示了中国海上丝绸之路的辉煌以及近代史的屈辱。

颂扬父皇圣德碑

朱棣即位后,决定为父亲朱元璋立神功圣德碑。永乐三年(1405),他征集全国上万名工匠到京城朝阳门(今中山门)外汤山西北的阳山(今江宁区汤山街道西)开凿碑材(俗称“阳山碑材”或称“孝陵碑材”)。经过数十个月的开凿,碑座、碑额、碑身3块巨型碑材初步成形,但因难以运输等诸多原因而废弃。

现遗存的碑座高约17米,宽约29.5米,厚约12米,重约16250吨;碑额高约10米,宽约22米,厚约10.3米,重约6118吨;碑身高约51米,宽约14.2米,厚约5米,重约8799吨。如果能将此碑竖起总高约78米(相当于30层楼高),总重约31167吨,那定然是当之无愧的世界第一碑。

如今,当年废弃的碑材已在阳山上足足“酣睡”了600多年。2013年,阳山碑材被国务院列为全国重点文物保护单位。

纪念母后大报恩寺

位于秦淮河南岸的大报恩寺是历史悠久的佛教寺庙,其前身是东吴赤乌年间建造的建初寺及阿育王塔,此后,历经晋代的长干寺、宋代的天禧寺、元代的慈恩旌忠教寺等。

明永乐十年(1412),明成祖朱棣为纪念明太祖朱元璋和马皇后,命工部重建大报恩寺及九层琉璃宝塔。寺庙从永乐十年六月开工,至宣德六年(1431)八月完工,历时19年完工。

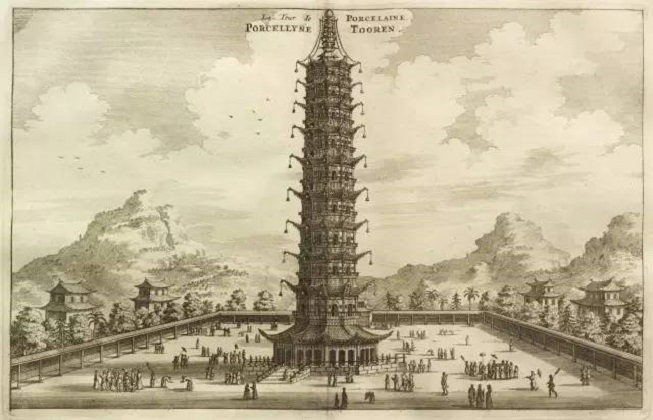

1656年荷兰人约翰·尼霍夫游经南京时所绘大报恩寺琉璃塔

据张惠衣《金陵大报恩寺塔志·卷九》载,时朱棣“敕工部侍郎黄立恭依大内图式(皇宫样式),造九级五色琉璃宝塔一座,曰第一塔。以扬先皇太后之德。其塔高三十二丈九尺四寸九分(约109.83米)。面顶以黄金风波铜镀之以存久远,其色不晦。上九霄龙头,挂铁索八条,垂铃七十二个,上下八角,垂铁铃八十个,通共铃数一百五十二个。而九层外灯计一百二十八盏,下八方殿内及塔心有琉璃灯十二盏,通共点油六十觔(斤),上照三十三天,中照人间善恶,永除天灾。……有百世之光华,存万载之报恩。故曰‘大报恩寺’,额曰‘第一塔’。通身共用过钱粮银二百四十八万五千四百八十两正。”“但此塔未及竣工而永乐已殂。”

大报恩寺琉璃宝塔自宣德年间起,在金陵城南巍然矗立了400多年,终在清咸丰六年(1856)的太平军战火中被毁。

2008年4月,考古人员在清理大报恩寺遗址时,意外发现一地宫。后经考古挖掘,从地宫中出土了石函、铁函、七宝阿育王塔、银椁、金棺、大小银函和水晶瓶,瓶中供奉着佛顶真骨,十颗感应舍利。2013年,大报恩寺遗址被国务院公布为全国重点文物保护单位。2015年大报恩寺遗址公园建成开园。

赐葬浡泥国王石子岗

浡泥国(今文莱)自北宋起就与中国交好。明永乐三年(1405)冬,浡泥国王麻那惹加那乃派使者入贡,朝廷派官员册封他为国王,赐官印及册封诏书、敕符,及勘合所用信符、锦绮、彩币等。国王随后率妃子及弟妹子女、陪臣等150余人渡海来朝见。

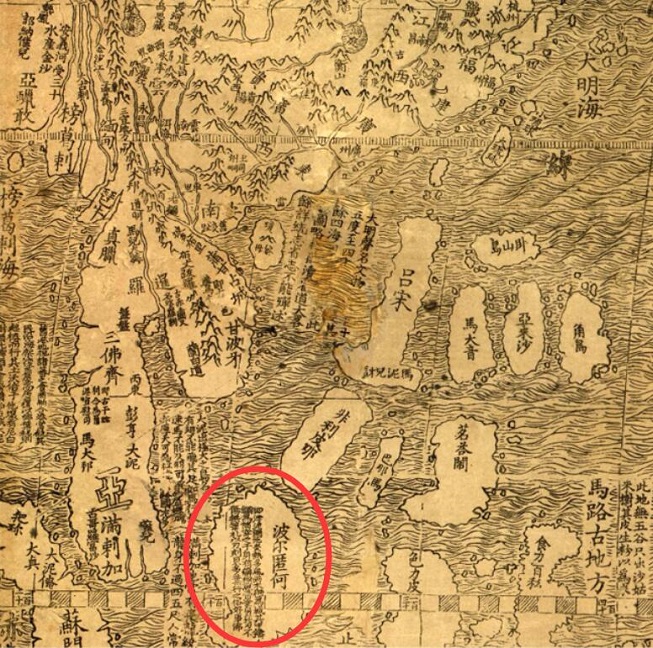

明朝《坤舆万国全图》局部

永乐六年(1408)八月二十日,国王一行入都城(今南京老城)朝见,朱棣嘉奖慰劳他们。国王说:“臣愿一睹圣上风采,稍稍表达至诚的心意,不畏艰险,亲自率领家属、陪臣,到朝廷贡献以表谢意。”皇帝朱棣在奉天门(已毁,遗址在今南京午朝门公园内)招待国王和王妃。十月,国王死于馆舍中,终年28岁。朱棣哀悼,停朝三日,派官员前去祭拜。并按麻那惹加那乃国王生前遗嘱:“死,又体魄托葬中华,不为夷鬼!”(明·程敏政《皇明文衡·卷八十一》),以王礼赐葬京城外郭安德门外石子岗,谥号“恭顺王”。“赐敕慰其子遐旺,命袭封国王。”(清·张廷玉等《明史·卷三百二十五·列传第二百十三·外国(六)》)

只是,浡泥国王墓(恭顺王陵)随古都金陵的数度风雨而湮灭,直至1958年才在文物普查的过程中被重新发现和确认。在经过多次修复和环境整治后,王陵的神道、墓冢、碑亭等古迹均得到了恢复。2001年,浡泥国王墓被列为全国重点文物保护单位。2016年,浡泥国王墓被确定为“海上丝绸之路·中国史迹”首批申遗点。

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号