在金陵城北,一座青翠山峦北依玄武湖、明城墙,西邻鼓楼岗,东接九华山,这便是钟山延伸入城的余脉之一鸡笼山。

六朝孕育的文化地标

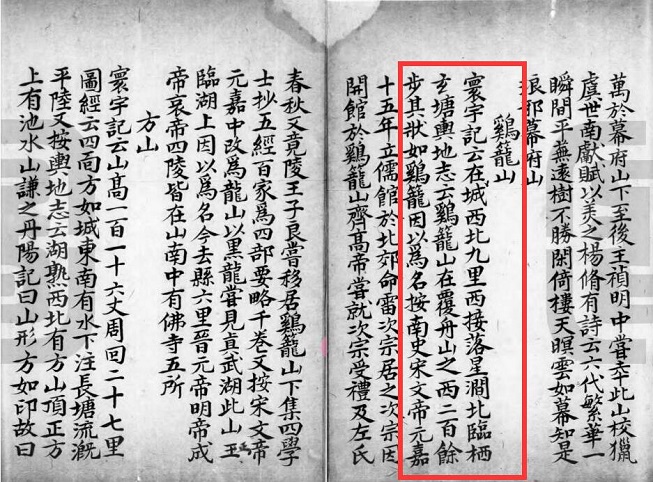

鸡笼山的命名源自其独特的地貌特征。南宋张敦颐撰《六朝事迹编类》载:“《舆地志》云,鸡笼山在覆舟山之西二百余步,其状如鸡笼,因以为名”。

宋张敦颐撰《六朝事迹编类》(清抄本)

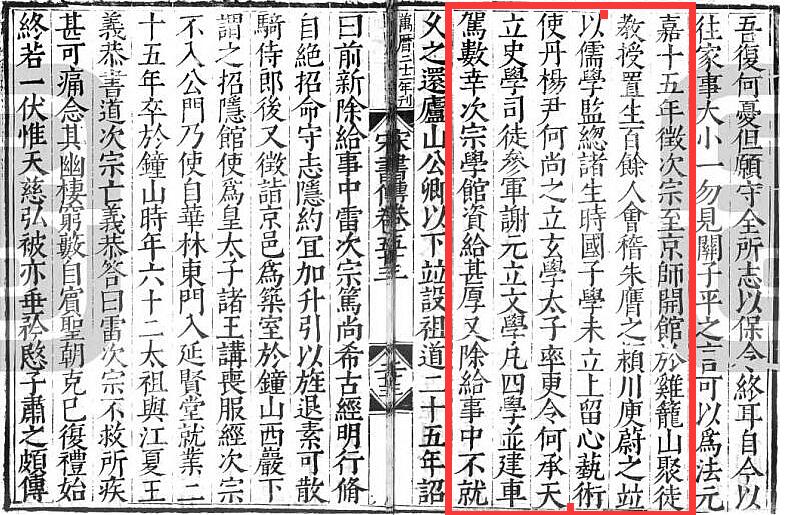

南朝梁沈约撰《宋书·隐逸传·雷次宗》载:元嘉十五年,征(雷)次宗至京师,开馆于鸡笼山,聚徒教授,置生百余人。会稽朱膺之、颍川庾蔚之并以儒学,监总诸生。时国子学未立,上留心艺术,使丹阳尹何尚之立玄学,太子率更令何承天立史学,司徒参军谢元立文学,凡四学并建。”刘宋元嘉设立儒学、玄学、史学、文学,改变了之前国家教育以儒学为单一内容的局面,开创了分科设立学校的教育模式。

南朝梁沈约撰《宋书》(明万历刻本)

而这座1500多年前诞生在鸡笼山下的中国第一座文学馆,孕育出了《文心雕龙》、《文选》等经典,奠定了南朝文学在整个中国历史长河中的经典地位。

唐许嵩撰《建康实录》(清抄本)

这里佛教文化源远流长,西晋永康元年(300),栖玄寺在此倚山而建,成为南京较早的梵刹之一。至南朝梁普通八年(527),武帝在此修建同泰寺,让佛教文化扎根于此。

佛教文化在此留下的深刻印记,以至于千年之后我们站在同泰寺遗址出土的莲花纹瓦当面前,依然能感受到“南朝四百八十寺”的梵音缭绕。

时空流转的景观嬗变

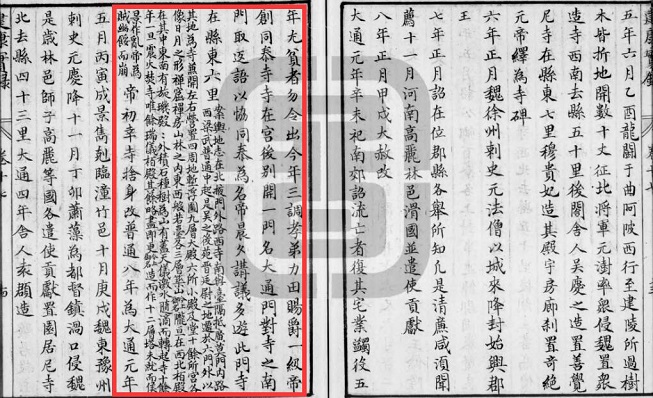

六朝时,这里曾是皇家苑囿“华林园”的一部分。《建康实录》卷十二有一段对华林园的记载:《地舆志》吴时旧宫苑也。晋孝武帝更筑立宫室。宋元嘉二十二年,重修广之。……自吴、晋、宋、齐、梁、陈六代,互有构造,尽古今之妙。”

唐许嵩撰《建康实录》(清抄本)

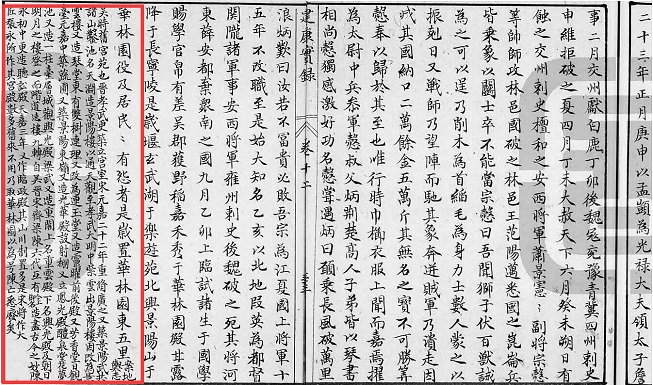

南朝宋,鸡笼山上始建日观台(又称司天台),专供观察天文和气象,这也是中国古代最早的气象观测点之一。明朝洪武十八年(1385),朱元璋在鸡笼山顶建起国家天文台,用于皇家天文观测,并改名钦天山。

明程嗣功撰《应天府志》(明万历刻本)

明洪武二十年(1387),朱元璋在侯景之乱中毁于战火的同泰寺遗址上重建寺庙,并改名“鸡鸣寺”。此后,鸡鸣寺历经多次重建与修缮。1983年鸡鸣寺逐步恢复并对外开放。

今天的鸡鸣寺,山门正中悬挂“古鸡鸣寺”匾额,寺内的药师佛塔至今仍是南京天际线的重要标识。

到了近现代,1927年,竺可桢在这里创建了中国历史上第一个气象研究所——中央研究院气象研究所,同年还建立了中国近现代第一个国家气象台——北极阁气象台。这里可以说是中国近现代气象的发祥地。2002年,北极阁气象台被列为江苏省文物保护单位。2010年,中国北极阁气象博物馆正式建成。

诗词吟咏的云树意象

自古以来,鸡笼山作为金陵城的制高点,不仅是学术中心、佛教圣地以及天文观测的重要场所,还是无数文人墨客登山揽胜之地。

李白笔下的“钟山龙蟠走势来,秀色横分历阳树”,将鸡笼山置于金陵山水城林的大格局中观照。杜牧“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”的千古绝唱,道尽了此山作为佛教中心的历史地位。这些诗句如同时光胶囊,封存着唐人对六朝风物的追忆。

宋元文人以更细腻的笔触描绘了鸡笼山的山水意蕴。杨万里写下“万峰送我都回去,只有鸡笼未肯辞”,诉说对这座山的独特情感。李孝光吟诵“升高望城郭,其中多忧患。君看一丘上,长留桂树间”,赋予了鸡笼山超凡脱俗的意境。

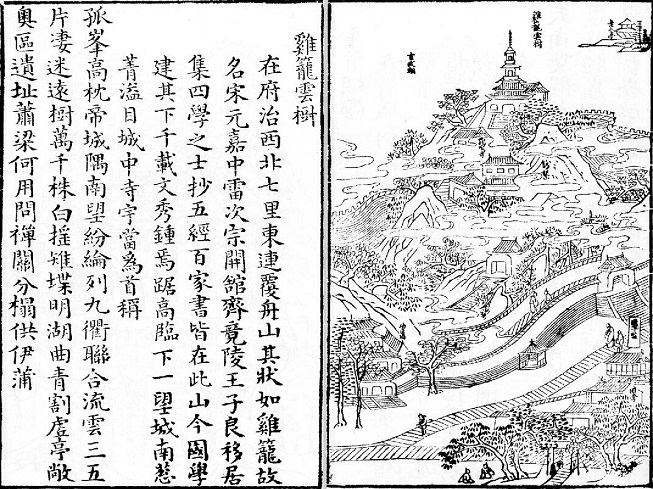

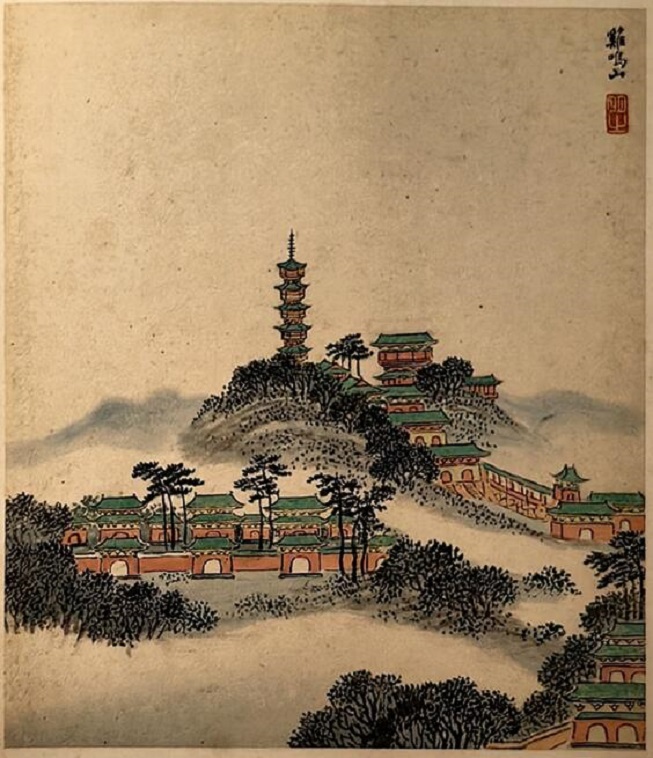

明朱之蕃编、陆寿柏绘《金陵四十景图像诗咏·鸡笼云树》

明清之际,“鸡笼云树”已成为金陵胜景的文化符号。文徵明感慨其“帝业称雄维虎踞,游人选胜得鸡鸣”。顾起元《客座赘语》载:“鸡笼山在城北,高不逾三十丈,然势如覆釜,玄武湖漾其左,台城亘其南。山巅旧有北极阁,刘宋时观象台故址也。每值秋霁,登阁四望,后湖烟柳、蒋庙松风,皆在履舄下。”

明宋懋晋绘《名胜十八景图·鸡鸣山》

近代以来,这座承载着金陵古城沧桑,见证着江南文脉流转的山丘焕发新颜。20世纪30年代栽植的樱树已成“樱花云海”新景,新世纪以传统工艺重建的药师佛塔延续着历史记忆。这种古今交融的景观变迁恰似“旧籍新章,俱是文明脉动”。

今天,站在鸡鸣寺最高处远眺,玄武湖烟波与紫峰大厦玻璃幕墙交相辉映。这座海拔不足百米的小山,如同金陵文化的微缩盆景,将南朝烟雨、唐宋诗韵、明清画意、当代光影层层叠压。那些飘荡在林间的云雾,不仅是自然现象的呈现,更是千年文脉的具象化表达。当暮鼓晨钟再次响起,“鸡笼云树”的古老意象依然在续写着属于这个时代的文化篇章。

拟稿:朱 鹏

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号