但若要南梁的建康子弟们来讲,那实在是大可不必。

只说那建康城西北六七里,有一座鸡笼山。

这山生得端方如玉,好似一块碧玉镇纸,镇住了整个金陵的万千气象。

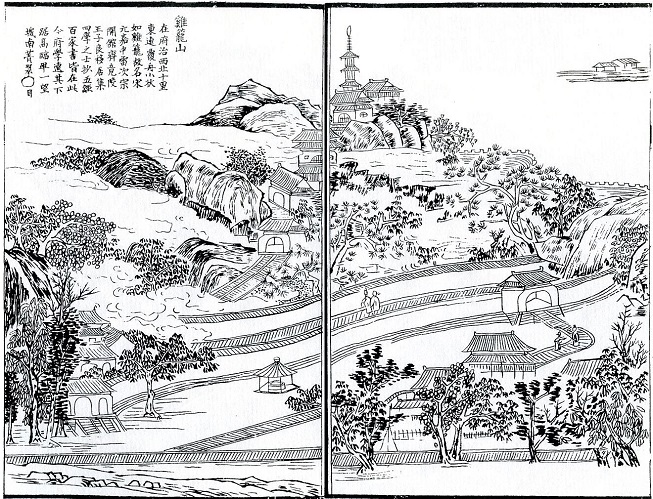

清高岑编绘《金陵四十景图·鸡笼山》

南朝梁大通元年(527),春三月,宜踏青饮宴。

每年这个时候,鸡笼山上正是最热闹的好时节。

晨雾初散时,青石山道上已响起了木屐叩击声。

这不是萧家子孙的来音。

在更早些时候,六驾载着萧氏子的朱轮马车就已经碾过了覆舟山的碎石道。那些或飘逸或朴质的袍袖在暖春的朝阳中拂过凝露的草叶,又被晨风吹得翻飞。

他们赶着去赴太子萧统的宴。

半山残垣处,雷次宗旧馆的础石犹存墨痕。南朝宋元嘉十五年(438)所立儒馆虽仅余础石,时移世易,转眼已过近百年,但当年三千学子负笈来此,琅琅书声惊起的白鹭如今还和当年一样,喜欢落在础石下小憩。而当年引得齐高帝萧道成微服叩门,就雷师受《礼》经的精义,如今被太子殿下的门客持之抄本,临风而立,正好用来替殿下向年少的弟弟们考问学业:

“昔齐高帝策马经此,向雷公问《左氏》微言,马蹄印痕如今尚在苔痕深处,诸位殿下,可有何解?”

登山涉水的木屐声源自另一波三五约游的世家子弟。

少年男女们挎着书箧,沿落星涧溯流而上——游鸡笼山不登车,是如今金陵士族的年轻人们绝好的默契。

泉声泠泠处,栖玄塘的碧波映着山影。少年们拨开缀满朝露的松枝,渐显出这温和山势的真容——三十丈高的山体似倒扣的竹篾,北麓荡漾着栖玄塘,落星涧的潺湲声自西传来,与山麓另一侧书生们的吟诵声交织成韵。

再往上行,山阴竹林中藏着竟陵王“四部要略阁”的旧邸。永明五年(487)春,这位贤王率沈约、谢朓等四学士在此编纂《四部要略》,将五经百家熔铸千卷。

如今虽然廊柱斑驳漆色,但幸在梁柱未朽,仿佛还可见得素衣文士们雪夜围炉,松明火光映着案头堆积的竹简,墨香与茶烟氤氲成永明体的平仄韵律。

士族少年们效仿先贤,将五色缣帛铺展于石案。琅琊王氏子挥毫录《易》象;陈郡谢氏女执朱砂校《楚辞》;更有陆家少年忽发怀古之思:“此山见证三朝文运——雷公开儒脉于刘宋,竟陵聚风流于南齐,今我大梁,当续此文华星火。”语毕解下腰间玉笛,吹起新制的《凤台曲》。笛声穿云裂石间,栖玄塘忽有锦鲤跃波,似应和这千载文脉,悠悠不绝。

众人尚且沉浸在笛曲的余韵之中,忽有侍童举起半纸残页惊呼:“这是太子殿下前日亲批的《文选》新论草稿!”

少年男女们围过去瞧,只见纸稿上的批注墨迹淋漓,引得在场争相传阅,竟有几分似当年竟陵门下八百学士在此论辩的盛景。

梵钟破空之时,山顶新筑的同泰寺浮屠刺破云霄,金箔折射的日光与山下抄经学士的鎏金笔架遥相辉映。不论是在北麓的建康少年还是南苑萧家的天潢贵胄们,此刻都向着那座新筑的七层浮屠眺望,又越过它望见建康城中的万家灯火与玄武湖上的渔火一同被渐次点亮。

像是盛世将临的福音。

唐许嵩撰《建康实录》(清抄本)

只有伺候萧统撰写文选的笔墨侍史,站在太子身后轻声提醒:“陛下明日要在同泰寺舍身,该备百车赎身钱帛了。”

这句话似谶语般飘散在晚风中,无人预见百年后陈后主将在此处胭脂井中仓皇藏身,更不知故事往后越千年,明太祖此处将立起钦天监。

当明万历年间的风拂过登临此境郎君的衣角,在势如鸡笼的山顶往下看时,或许已经听不见当年竟陵友人们的诗词相争,也难读懂当年雷次宗批注的《礼》与上月学堂先生所教的不同,只有笼笼云雾,依旧拢着满山苍翠,郁郁葱葱。

所以,明朝的朱之蕃把“鸡笼云树”绘入《金陵四十景》,说这是“孤峰高枕,联合流云三五片,凄迷远树万千株”,以为“千载文绣之终焉”。及至清宣统,徐上添又绘《金陵四十八景》,“鸡笼云树”仍在。

近二千年前的春风吹过明清的绘本,又吹到今朝,吹落春日的樱花追着山道上的行人,与鸡鸣古寺的钟声同响。

宋周应合撰《景定建康志》(清仿宋刻本)

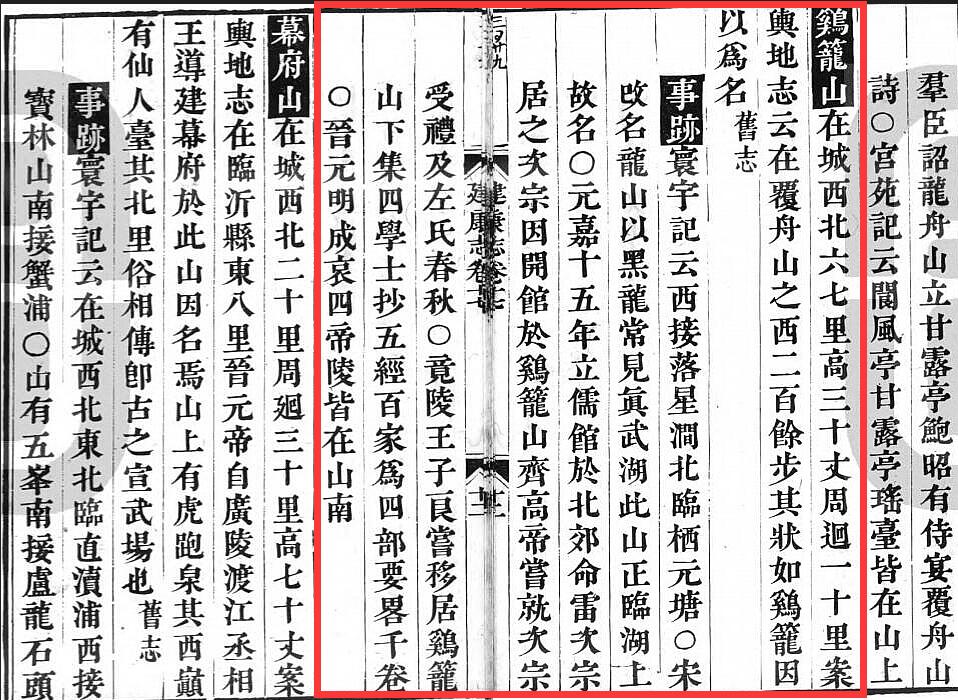

鸡笼山,在城西北六七里,高三十丈,周回十一里。《寰宇记》载:西接落星涧,北临栖玄塘。南朝宋元嘉十五年,立儒馆于北郊,命雷次宗居之。次宗因开馆于鸡笼山。南朝齐高帝尝就次宗受《礼》及《左氏春秋》。竟陵王子良尝移居鸡笼山下,集四学士抄五经百家,为《四部要略》千卷。

——南宋《景定建康志卷之十七·山川志·鸡笼山》

拟稿:钱秋睿

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号