浦口区志办

甘继民 裴静

寄老庵,位于和州乌江县汤泉镇(今属南京市浦口区汤泉街道)惠济寺前西侧,为北宋人孙觉所建。

孙觉(1028—1090),字莘老,高邮人,进士出身,北宋时期的著名政治人物、文学家,《宋史》有传,《江浦埤乘》亦有所载。

《江浦埤乘》关于孙觉的记载

孙觉建庵于汤泉,欲以寄身养老,故名寄老。庵成后,一时闻名天下,来访者络绎不绝,许多诗文歌赋流传至今。可惜庵建成后,孙觉却不曾得机会来此养老,故曾一度为僧寺,并于若干年后湮没于榛莽之中。明清时期,已成“古迹”。

庵,《中华大字典》谓“小草舍”也。

寄老庵位于一大丘之上,丘势坡陀,前有小涧,涓涓而流。寄老庵成,前编细竹以为篱笆,有长松两棵,对峙冈上,绿荫掩映,恰似院门。每当有风自远而至,竹枝摇曳,松梢弄姿,流水潺湲,其音嘈然,如奏笙籁。

孙觉之友秦观在《游汤泉记》中提及此地,称其:

巽向而望,自定山转而西,服光晷,薄星辰,亘二百里。迅驰而矗立,妒危而恬壮,分秀而取奇,各挟其伎,以效履舃之下。

而建庵之事,则要从北宋熙宁九年(1076)说起。

那一年,孙觉因丁母忧而赋闲在家,入秋时节,偕秦观、僧参寥等人游汤泉,汤泉惠济院主持僧漳南道人出寺院二十里地,在永宁真相院迎接。当天下榻慧济院,安顿好行李后,一行人在寺里沐浴温泉,一洗旅尘。

孙觉兴致很高,当晚作诗赠东道主人,题为《初至汤泉呈庆禅师》,诗云:

川谷閟深阻,天时正莽苍。

聊同不速客,来浴自然汤。

茂宰谒休政,道人栖净坊。

恍如登十地,热恼顿清凉。

住定以后,孙觉一行日日游山玩水,晚上则沐浴消乏,不亦乐乎。不久,孙觉便爱上此地山水之胜,欲筑屋寄老,漳南道人乃为之择地于寺院外西侧废庵之上,二松之下,芟薙草茅,平夷土涂,规以为庵,熙宁十年(1077)庵成,名曰寄老庵。孙觉有诗《显之禅老许以草庵见处,作诗以约之》记述此事,诗作于熙宁九年冬。诗云:

汩汩尘劳不自堪,驼裘鞭马度晴岚。

洞天窅窕清都邃,神水歊蒸翠釜涵。

列岫过霜仍晻暧,双松迎腊正骖驔。

此心久已蒙师指,更许山中为结庵。

其中“更许山中为结庵”之句,正表达了孙觉由衷的感激之情。秦观身为其弟子,亦作《寄老庵赋》,详述了寄老庵的建构过程。

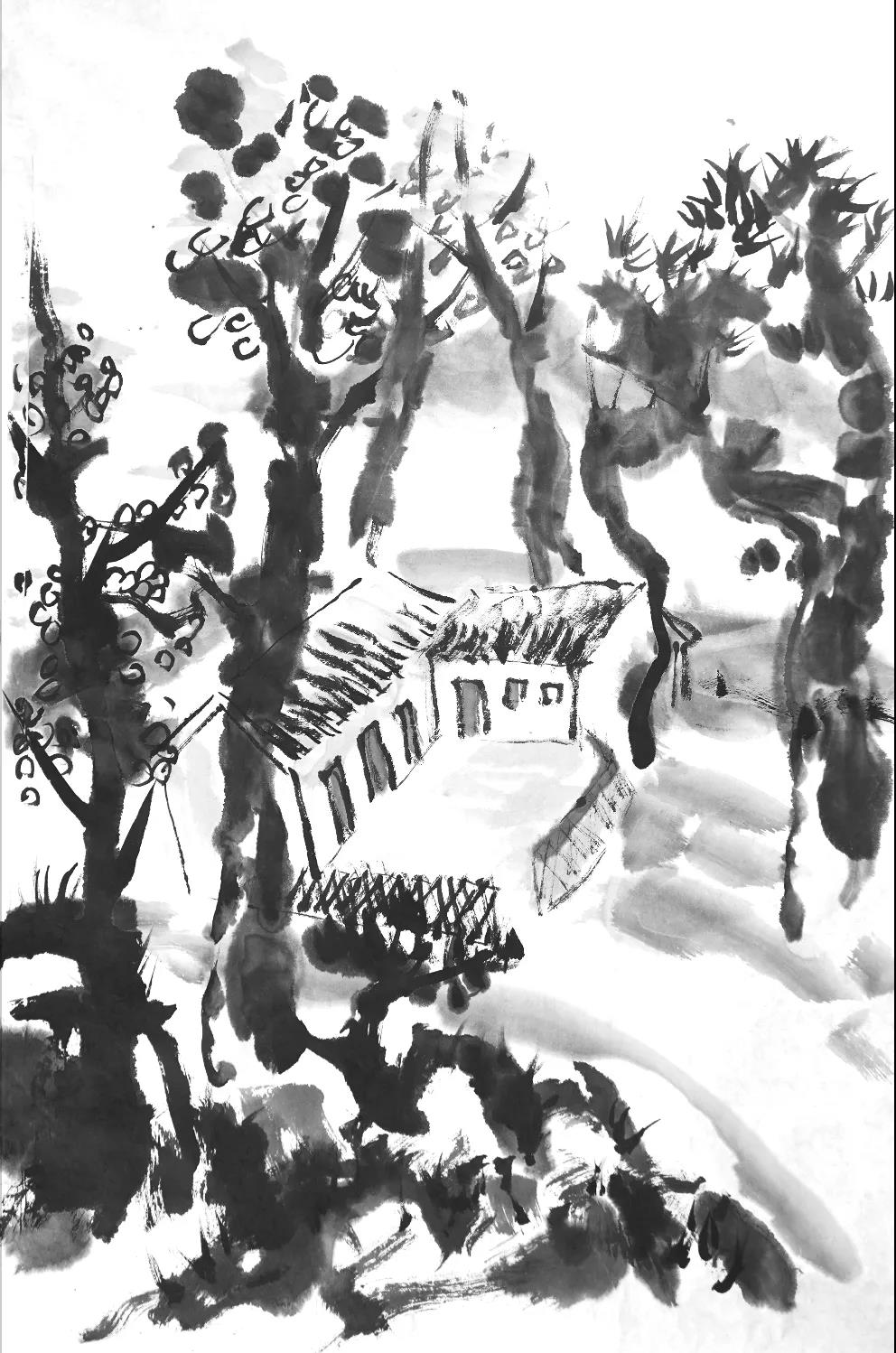

寄老庵图

这座隐于绵延数百里山峦之间的茅庵,逐渐成了宋朝东南一带官宦僧侣、文人雅士神往之地。这些专程或绕道前来的参观者们,也为此地留下许多诗文。

北宋著名诗人李之仪应僧友之约,来后见庵内壁上有孙觉、秦观、刘攽题诗,也作诗一首,题长且兼作诗序,为《真师约过寄老庵,雨不止,两日不得往,小霁辄涉淖以契前约,次其所示韵,庵壁有孙觉、秦少游、刘贡父诸君诗》,钦慕之情,溢于言表。

贺铸曾担任和州管界巡检,汤泉镇属其辖区,宋哲宗元祐五年(1090)八月辞官前一个月,慕名来参观寄老庵,作诗《题乌江汤泉寄老庵》,此时距寄老庵修筑才过了十多年,其所见闻皆较为真切:

西庵松竹深,薄暮更微雨。

山禽不畏人,嘲哳方对语。

而予倦宦者,罢日今可数。

京邑夙所怀,其如恶尘土。

行复念斯游,回头怅何许!

“西庵”就是指寄老庵,它掩映于蓊蓊郁郁的松竹之下,薄暮微雨,山雀嘲哳,对于当时的贺铸来说,如此幽境,实在令人流连忘返。虽然日夜盼望回到熟悉的京城,怎奈那里沙尘满天泥土没踝,诗人因内心矛盾而怅惘。

北宋末年著名诗僧释德洪则写过一首《赠寄老庵僧》,说明了寄老庵在孙觉死后归于汤泉惠济寺,并有僧人入住的情况:

自怜玉钵双峰信,来访牛头懒比丘。

山色深浓过夜半,月华清亮近中秋。

已欣境胜如龙阜,更觉庵幽占凤头。

梦幻此身犹且在,杖藜投老得追游。

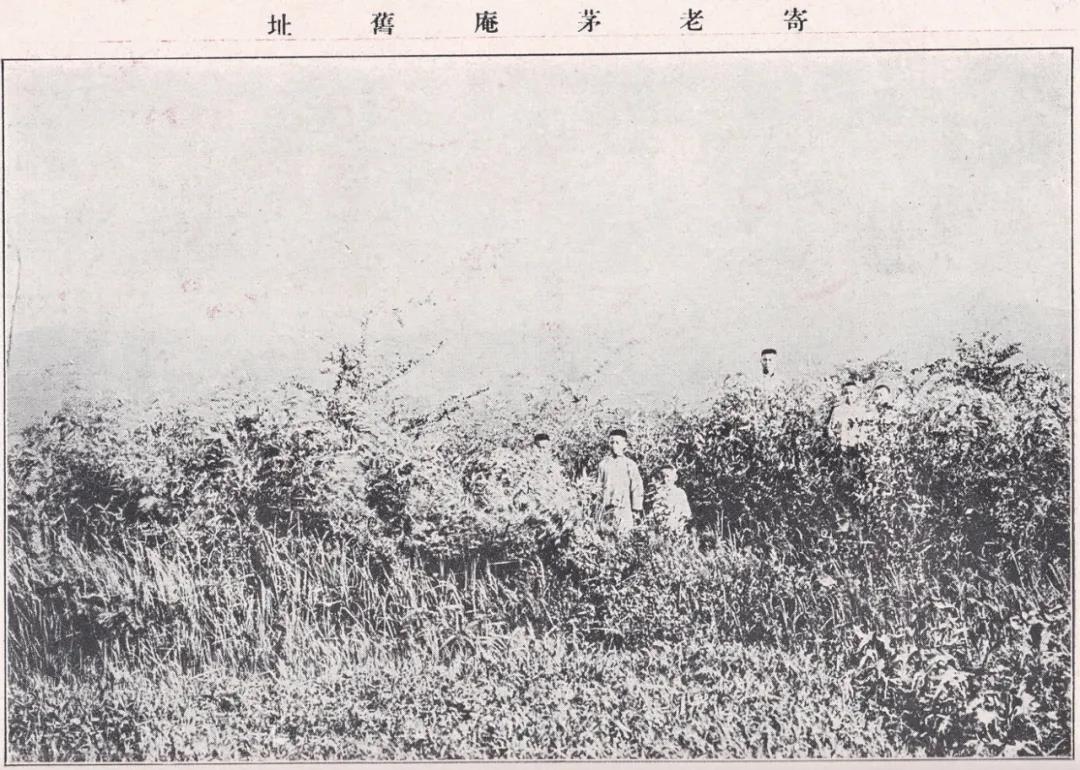

寄老庵旧址(《浦口汤泉小志》)

清初江南省宣城人施闰章,官至翰林侍讲,与修《明史》,其诗文意朴而气静。他也曾来汤泉沐浴,作诗《浴江浦汤泉》,诗前小序云:“宋孙觉、秦太虚,有诗见惠济院碑记,今不存;又梁昭明浴处,名太子泉,今堙废。”诗云:

寻源冒雨行,泉上喜山晴。

适体温凉称,濯缨冰雪清。

残碑寻惠济,旧迹感昭明。

归咏还遐想,朱砂峰下情。

从此诗看来,此地的泉水虽然依旧清澈,温暖宜人,但宋时汤泉镇上的几处名胜,如太子泉、寄老庵等,清初时皆已无存,惟剩“残碑”还能让人追寻到一丝昔日的繁华。

但幸好,如今古惠济寺已在原址上重建,寺前广场规模宏大,西侧山形未改,远看树木郁郁葱葱,当地居民依山造了许多房子。

虽然再次重建的寺庙与庵堂,恐怕无法再去还原那个已经消逝的旧时代,然而,历史之美恰在于其不可复现的珍稀。或许,让宋时的寄老庵在当时文人墨客笔下生花,于想象中永恒流传,亦是另一番韵味与美好。

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号