朱永昌

木帆船不仅是谋生的工具,更承载着一代代船民与风浪搏斗的记忆。从逆风打戗到惊险避风,从码头拥堵到巧匠革新,船民的工作境况交织着智慧与风险,谱写着南京水运的独特篇章。

航行技艺

打戗:船民航行时,如果遇到逆风或前侧来风,常以“打戗”之法破浪前行。船体呈40度S型,借助披水板稳定前进方向。但是,逆风打戗需要精准把控水流——平水或顺水可以借势,逆流则不适合。

水西门地区旧影(20世纪30年代)

秦淮河“堵档”:20世纪60年代之前,特别是中华门和水西门一带,秦淮河船只川流不息,运输十分繁忙。中华门长干桥和水西门三山桥附近,冬季枯水期河道狭窄,码头船只“一档难求”,“堵档”时有发生。出现这种情况,航管所会出面“打档”。动员红袖章积极分子,拿着铁皮喊话筒,指挥疏通。

行船风险

20世纪50年代,秦淮区中和桥航道复杂,特别是夏季水流急,加上铁路桥和中和桥距离太近,又不在一条直线,水的流向千变万化。由此,船民有个顺口溜:“船到中和桥,头动尾巴摇,啪嚓一声响,船沉把命逃。”因船民落水而亡时有发生,所以大人会给小孩背个葫芦代替救生衣,万一落水,不会快速下沉,有救上来的机会。

中和桥西侧宁芜铁路桥

船民中有句俗话:“神仙也怕下山风,避风如避贼。台风大风,防不胜防的下山风。”木帆船在长江航行中遇到“下山风”(又称“落山风”,风遇到陡峭的山坡,产生强烈的下冲气流,导致风力突然增大)是很凶险的,如果正常风力是4~5级,突然刮来的“下山风”会有6~7级,甚至更高。“下山风”的特点除了突然增大的风力,风向也会突然变化,甚至会出现从东南风变为东北风的“回风”。如果经验不足,应变能力差,不能及时处置,会造成桅杆断裂或翻船的严重事故。南京老虎山(幕府山,船民习惯称老虎山)和镇江圌山(船民称龟山头)附近的江面,都是最容易遭遇“下山风”袭击的水域。

20世纪90年代前后的幕府山地区

长江到了八卦洲,江面一分为二,一股水流向大厂镇方向,另一股水顺着燕子矶,流向下游。夏季水大,八卦洲洲头江水变化更复杂,漩涡和急流密布。刮东南风时,木帆船由下而上逆流航行都是先沿着八卦洲一侧,航行到八卦洲洲头就必须“划江”(航道转向江南一侧),逐渐转向顺着金陵船厂方向再向上游航行。这时,风会从后侧老虎山方向刮到船的篷帆上(船民称后半边风)。遇到“下山风”时,有经验的掌舵人会将篷帆尾绳(篷脚绳)赶快松放,减少船帆受风面积。

医疗卫生

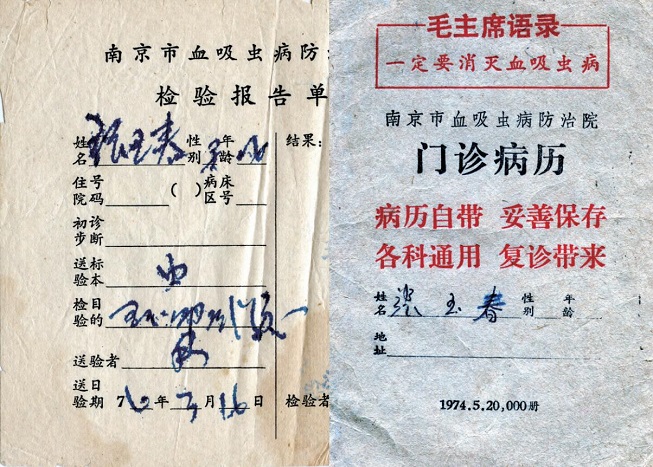

旧时,南京地区的船员长年生活、劳动在“四面朝水一面朝天”的长江内河,由于会接触钉螺血吸虫水源,成为血吸虫病的重灾群体。

20世纪50年代末至70年代初,南京市政府分批集中力量和资源消灭血吸虫病。针对血吸虫病治理规模最大的一次,是在1970年左右。各区医院与水运单位联合起来,由单位腾出办公室,厂房改为病房,医院医生和单位医务人员(赤脚医生)组成联合医疗团队,在临时病房进行集中医治。有时一次治疗效果不彻底,还需要第二次、第三次住院治疗,直到治愈为止。为什么要集中住院治疗?主要考虑的是治疗效果和安全性。因为,用药过程中,血管是脆弱的。记得当时医生反复叮嘱:治疗期间不能随便活动,万一跌跤很危险。经过医治痊愈的患者,身体恢复健康,终身不影响生活和工作。经过几次大规模集中治疗,南京从事水上工作的人员治愈率大大提高,从此几乎没有出现因患血吸虫病而死亡的现象。

长江内河的船民长期生活在水上,是没有自来水的。特别是夏天,因为水流量增大,引起河床的泥沙悬浮,江河水浑浊不堪,含有泥沙等杂物的一般不能直接饮用。这时候,大家都会用加入明矾的毛竹棍子,在水缸里搅拌至溶解后静置一会儿,促进水中部分杂质沉淀,这样缸里面的水很快就变清澈了。

当年的船员相聚在莫愁湖公园(右一为原文作者)

南京船民的故事,是一部与自然博弈、与时代共进的史诗。他们以匠技破浪,以勇气避险,从木帆船到机动船,从水上漂到岸上居,每一步皆刻写着生命的坚韧。如今,江涛依旧,船影渐稀,当年的船员都已是耄耋老人,唯有这些故事,如长河浪花,永远激荡在南京记忆里。

(节选自2021年至2024年《南京史志》系列文章,部分图片来源于网络)

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号