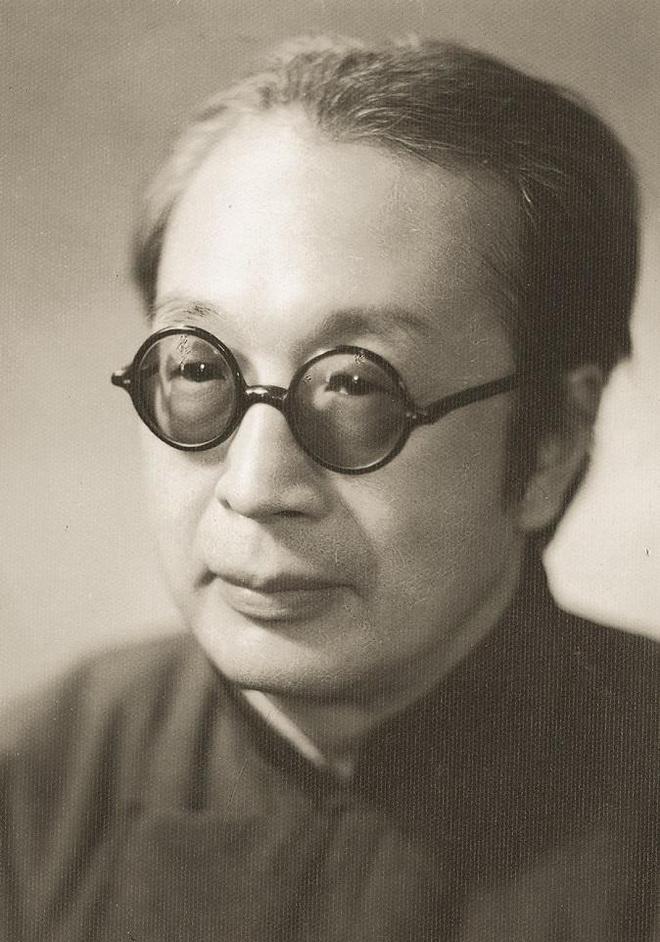

赵子云

胡小石(1888~1962),名光炜,晚年号沙翁。原籍嘉兴,生于南京、长于南京。在其74年人生中,有50多年都是在南京度过的。其父胡季石为晚清举人,曾在南京候补,故举家迁居南京。胡季石长于古文和书法,家藏文物典籍十分丰富,特别是青铜、甲骨之器。故胡小石自幼受熏陶,既有正统的国学根底,又接受了最新的学术(甲骨金文在晚清为新兴之学)。

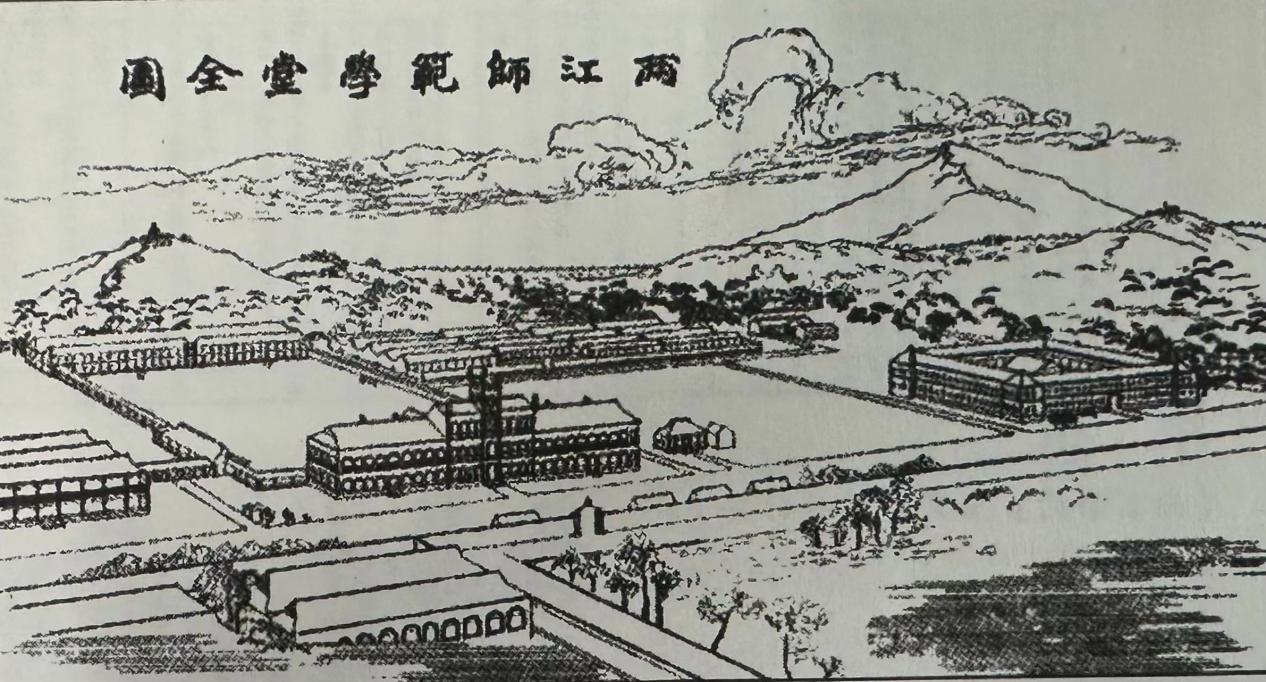

胡小石幼时好学不倦,14岁时,他参加了科举考试,与吕凤子同时中举。1906年9月,胡小石又与吕凤子一同考取了设于南京、被后人称之为“学府圣地”的两江师范学堂(中央大学前身)。

师从大儒

胡小石入学时的两江师范,当时学堂监督(校长)是李瑞清(梅庵先生)。李因感于当时学生纷纷崇尚西学,而国学功底太差,故向诸生出题测试,然文科诸生竟然面面相觑,时为农博科新生的胡小石则提笔挥毫,文辞雅驯,持论公允。李先生见这名农博科新生竟有如此之才,不禁大喜过望,遂特加青睐,纳为入室弟子,亲自传授正统的国学。(李瑞清与两江师范的往事 点击 南京记忆|李瑞清与南京)

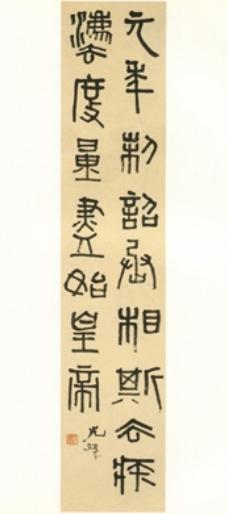

身为国学大师的李瑞清,亦精于碑学,是清末民初名扬海内外的大书法家。因此,除国学外,胡小石又得其亲授书法,始学《郑文公碑》,继学《张黑女碑》,由此书艺大进。且李梅庵是乾嘉学派巨擘,而当时乾嘉学派的考据方向已开始倾向金石文字,李梅庵更是其中翘楚。胡小石晚年曾向弟子门人说过,自己治小学(传统语言学)与公羊学的门径与方法均是由李先生指授而来的。

胡小石 节临《秦二世诏版》铭文轴(南京博物院藏)

1911年,23岁的胡小石从两江师范学堂毕业时,被梅庵先生留校任附中教员。梅庵先生还介绍他拜当时诗坛“同光体”领袖陈三立为师,攻习诗词。由此,其诗学得以精进。

辛亥革命后,两江师范学堂停办,胡小石受聘为江苏第四师范(设于南京白下路)博物教员。1913年1月,经李梅庵介绍,赴长沙任明德中学博物教员。自此,开启了他此后十年,辗转上海、武汉、北京等各地的教职之路。

良师益友

1924年1月胡小石返回南京定居,在城北将军巷31号筑小楼居住,题名“愿夏庐”。9月,胡小石应金陵大学之聘,为国文系教授兼主任。进入金大不久,又同时兼任东南大学教授及中文研究室主任。

当时胡小石在国文、书法等领域名震艺坛,在金大教学期间,除授“楚辞”“杜诗”“甲骨文”外,他还开设了“书法”专业课,讲授《中国书法史》《书法要略》等。此举首开我国高校书法教育先河,培养了许多书法家和学者。著名书法家游寿女士就是他的得意弟子,其与当时久居南京的著名书法家萧娴时称“南萧北游”。

这段时期,胡小石家中常常高朋满座。他的一些得意弟子,如曾昭燏、吴白匋、游寿、徐复、金启华、孙望等,常常上门请教。授课之余,他还常邀学生到城中几个老字号菜馆品尝佳肴,或去清凉山扫叶楼饮茶品茗,或到夫子庙吃油氽豆腐干。他陶醉于和友人、弟子们饮酒赋诗,纵谈文史的氛围。

胡小石曾不止一次讲:“平生有三好,一好读书,二好赋诗挥毫,三好东坡肉”。他还与胡翔冬等人自制过一道菜,人称“胡先生豆腐”。始创于清道光年间(1845)的南京著名老字号马祥兴菜馆如今的四大名菜之一——“美人肝”,也是他当时起的名。

马祥兴的美人肝

胡小石还酷爱戏曲,带弟子听戏是他的“赏心乐事”。当时夫子庙有位梨花大鼓名家董莲枝,以一曲《剑阁闻铃》倾倒无数戏迷票友。胡小石与宗白华、徐悲鸿、杨仲子等均为其忠实听众。胡小石诗赠董莲枝,称其:“四座无声弦语微,酒痕护梦驻春衣,年年花落听歌夜,雨歇灯残不忍归。”

胡小石还爱在闲暇时携门生弟子登山怀古、踏青觅胜。首任南京博物院院长曾昭燏回忆称:“逢春秋佳日,(胡)常邀弟子二三人出游,余多随侍。相与攀牛首,登栖霞,探石城之故迹,揽莫愁之胜景,尝于夏日荷花开时,天才微明,即往玄武湖,载一叶扁舟,破迷茫之晨雾,摇入荷花深处……又尝樱花盛开之际,游孝陵及梅花山,坐花下高吟唐人绝句,音调清越,回荡于林木之间,其雅怀高致可见矣。”

胡小石等人的合影

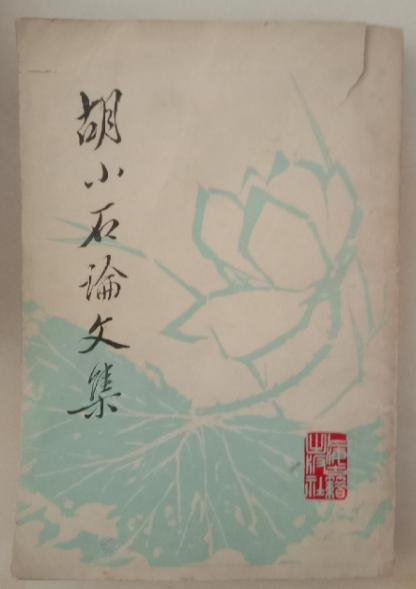

当时南京高校聚集了许多卓绝人物,诸如陈汉章、黄侃、胡翔冬、吴梅、汪辟疆、王伯沆等。因学术气氛浓厚,又有相对安定的生活环境,故而这十余年,是胡小石专心做学问的时期。他的一些重要论文,如:《甲骨文例》《远游疏证》《说文古文考》,以及《金文释例》《中国文学史讲稿上编》《古文变迁论》《寿春新出土楚王鼎考释》《齐楚古金表》《书库方二氏藏甲骨卜辞印本》《考高氏所藏古夹钟磬》《声统表》等大都完成于这一时期。

这些文章在当时的学术界引起轰动,于是便有“北胡(适)南胡(小石)”之说。

终老金陵

20世纪30年代末南京沦陷后,将军巷31号的“愿夏庐”毁于战火。胡小石举家随中央大学迁往重庆,后又几度于云南大学、西南联合大学任职讲课。

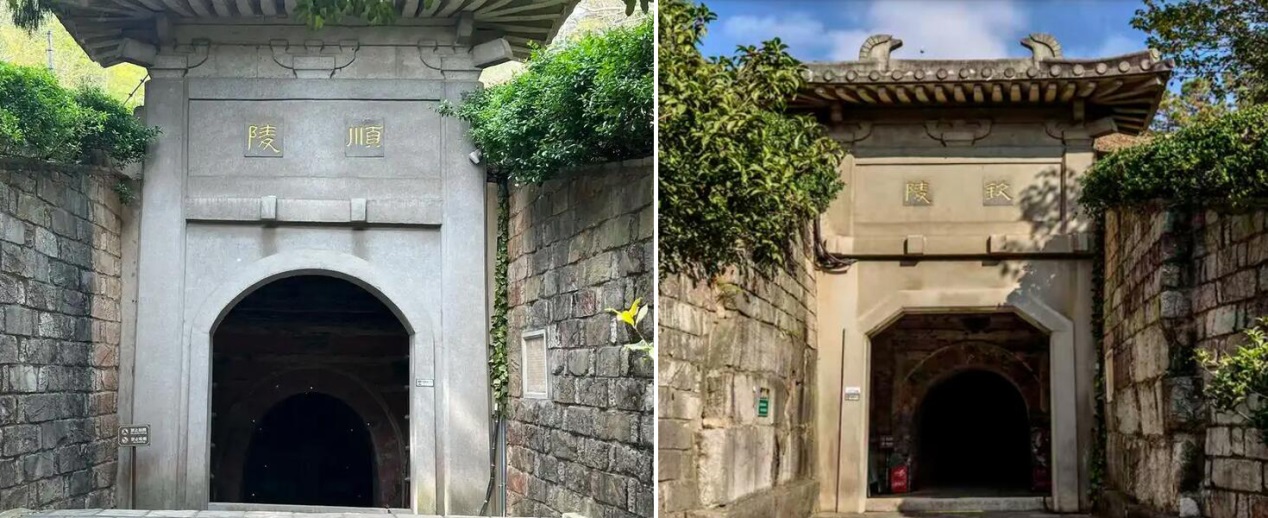

抗战胜利后,胡小石全家回宁,居于颐和小区天竺路21号,并于此终老。1949年8月8日,南京大学建立,胡小石任学校文学院院长兼图书馆馆长,同时任南京市文物保管委员会委员,南京博物院顾问。1950年江宁县(今江宁区)祖堂山下发现大规模陵墓,胡小石协助南博进行调查,经考证,确定为南唐烈祖李昪与中主李璟的帝陵。胡小石以60多岁高龄,常登山陟岭,往返数十里,多次亲临一线指导,为南唐二陵的发掘作出极大贡献。次年,他仍多次前往江宁湖熟,调查史前时期文化遗址。因遗址具有典型性,后被定名为湖熟文化。胡小石还多次去南博做学术讲座,帮助提高全院业务人员的知识水平。1961年,他还与著名画家傅抱石等人,发起成立江苏省书法印章研究会,与傅分任首任正、副会长之职,推动了江苏书法篆刻艺术的发展。

南唐二陵

胡小石生长于南京,一生中最重要的时期也都是在南京度过的。在他的学术遗著中,有一篇《南京在中国文学史上的地位》尤为特殊。这篇关于南京文学史的专论,论证了南京在中国文学史上所起的重要作用。他一生创作的古典诗词达数百篇,其中与南京有关的近一半。

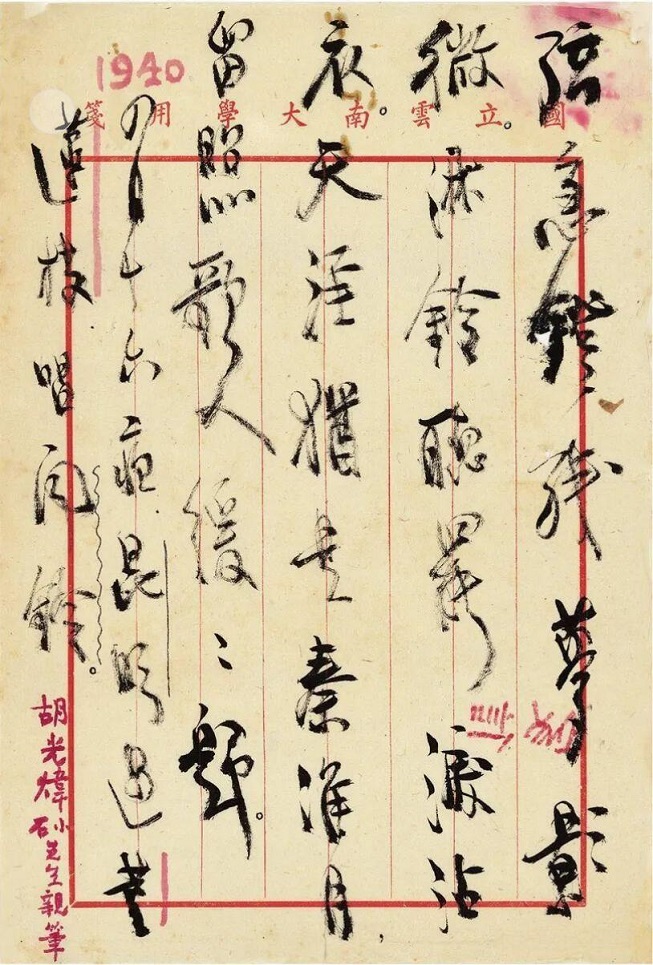

胡小石诗稿手迹

胡小石一生治学严谨,学富五车,著作等身。他继承了清代乾嘉学派的问学方法,于古文字学、音韵学、训诂学、佛经道藏、古文、诗歌、词曲、小说、考古、金石书画等,都有广泛的涉猎,在很多领域都达到了很高的水平,被学术界誉为“全能学者”。

1962年3月16日,胡小石病逝于南京,享年74岁。葬于南京中华门外望江矶公墓。1997年,其墓迁至卡子门外金陵华侨永久墓园。

(部分图片来源于网络)

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号