“天风海涛楼”是朱偰先生书斋的名字。关于这个别致的书斋名,先生在自己的《天风海涛楼(代序)》(原载于《中央周刊》第十卷第十四期)中充满憧憬地介绍道:“天风海涛楼者,空中楼阁也,余理想中亦有其境也”。

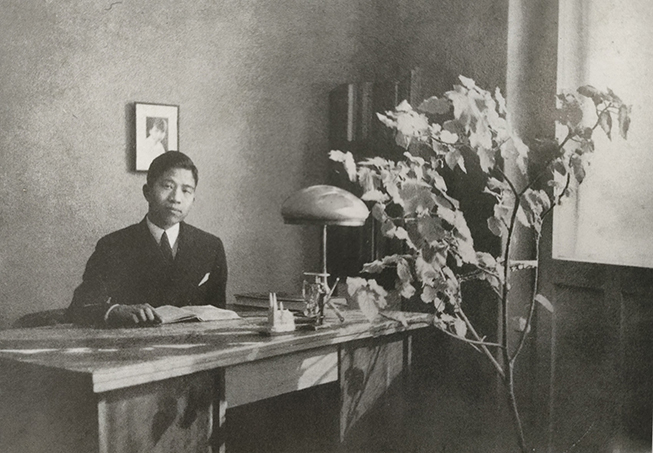

朱偰(1907.4.15-1968.7.15),字伯商,浙江海盐县人,著名经济学家和历史学家。父亲朱希祖,是著名的历史学家。希祖先生1905年考取官费留学名额,赴日本东京早稻田大学学习历史;1913年被北京大学聘为预科教授。五四运动之后,蔡元培校长参考欧洲大陆教育制度,废科设系,史学系从传统的文科中独立出来,首创成系。朱希祖先生为首任系主任,是现代史学的“第一人”。希祖先生受业于章太炎先生门下,与黄侃、鲁迅、钱玄同皆为同门。也是新文学史上最初的文学社团“文学研究会”十二个发起人之一。

朱偰先生具有深厚的家学渊源,自述“余幼受庭训,未入小学,先君于课馆之余,常躬自授读,谆谆教诲,期望良殷”。自六岁开始读书,在父亲的教导下遍历经典,熟读经史,尤其以《史记》和《水经注》对他影响颇为深远。学习《伯夷传》时,朱偰先生即“侃侃陈辞:殉财殉名,皆非所好,争权夺利,更所鄙弃;窃慕君子疾殁世而名不称,愿以德性学问自勉。”父亲希祖先生的藏书室“郦亭”中藏有明钞宋本《水经注》,这是曾被王国维先生誉为《水经注》诸版本中的“第一”的海内孤本。《水经注》其中绚烂的文笔、活泼的文风,对于朱偰先生后来著作的影响很大。

1913年,朱偰先生因父亲工作变动,北上生活。1916年两度奉母,避地天津。1919年8月,考入京师公立第四中学,学习德文。1923年6月,考入北京大学预科乙部。1925年进入北京大学政治学系,以史学为其辅科。

据朱偰先生回忆,“余到北大,适值五四运动后四年,正北大之全盛时期”。“当时北京大学,为新文化运动之中心,海内有名学者,莫不争来讲学;而万方学子,亦莫不以一登龙门为荣”。“自由研究之空气,盛极一时”。但是,当时的中国北方,正处于辛亥革命成果被北洋军阀窃取,北大亦“常遭北方军阀之摧残”。具有深厚文史储备的朱偰先生没有遵循家学渊源,顺理成章的继续文史研究进程,反而转向了以政治学为主修,以史学为辅科的求学道路。这个研究方向的选择,反映了朱偰先生心怀家国天下、寻觅学术救国、以所学所研报效祖国、挽救民族危亡的爱国主义情怀。

1925年10月26日清晨,朱偰先生“激于义愤,亦毅然领队参加”北京学生要求关税自主的群众示威游行。先生记忆里“时段祺瑞调集军警,宣布戒严,荷枪实弹,如临大敌”。“余高举北大校旗,与三四同学并肩,领队前进”。过程中,“学生先头部队,首与宪兵冲突,赤手空拳,与刀枪相搏斗”。“余等即以碎石作武器,双手持石,向宪兵掷去。一时满天石子飞舞,宪兵亦多人受伤……”

至1927年,张作霖入关,僭称大元帅,并改组北京大学为“京师大学”。时局如此,朱偰先生于是“抗不受课,潜心研究,从事自修”。当时,他已经预感到东北地区风雨如晦,来日大难,或未可知。于是,“在北京图书馆广搜东北问题资料,写有《日本侵略满蒙之研究》”,该书于1930年由上海商务印书馆出版,不满一年,“九一八事变”发生。关于此书,朱偰先生自评“时研究东北问题者尚少专门著作,此实为东北问题之第一专书”。

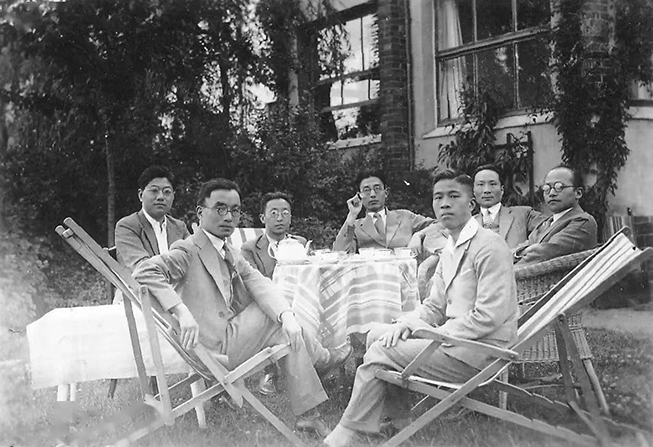

1929年8月24日,朱偰先生自上海出发赴德国柏林大学研读财政经济。途中,经过苏黎世运河时,先生求购了当时最详细的军事地图,有同行的朋友反问他:“将安用此?”先生回答说:“安知异日国威远届,我国不有事于苏彝士耶?”可见,先生是怀抱一颗拳拳爱国之心,存有以学强国的抱负而赴德留学。

1932年夏季,朱偰先生顺利通过柏林大学的博士考试,以优等成绩毕业,获得哲学博士学位。6月30日,从柏林归国,顺道途经意大利。7月7日,从威尼斯出发,于7月30日归至上海,航海期间,与朱自清先生频频联句,“颇不寂寞”。8月1日立即自沪搭车北上,8月3日终于回到北京家中。

朱偰先生初至北京,本拟任教北京大学。但是在接洽过程中,“仅得兼课三小时”,无法维持生计。不过旬日,在1932年8月当月,朱偰先生就“束装南下,就中央大学之聘,为经济系专任教授,并兼国立编译馆编审”。从此,朱偰先生便与南京这座美丽的古都结下了不解的殊缘。

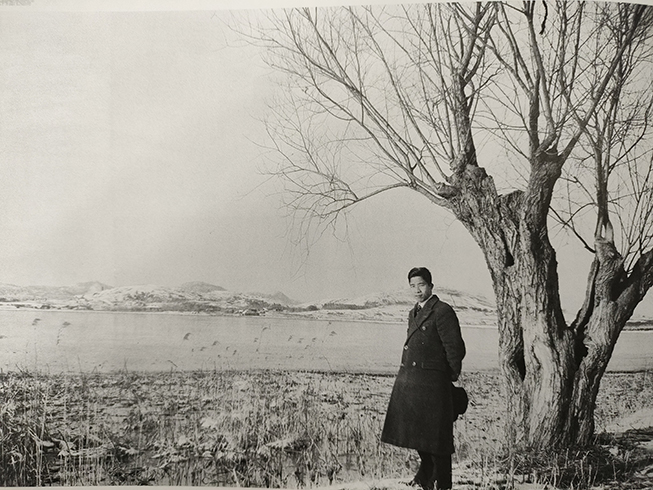

刚到南京,朱偰先生“初居五台山,近随园故址;继居竺桥,临青溪尚有;三迁盐仓桥,榜江乘县古城;最后卜居半山园,邻谢公墩遗迹”。在古都南京城里多次搬迁辗转的经历,为朱偰先生熟悉金陵、喜爱金陵、研究金陵,乃至保护金陵的历史古迹埋下了初始的契机。

自1932年,朱偰先生执教中央大学,授课之余,开始对南京的名胜古迹产生浓厚兴趣并进行了研究。他自述“余初至金陵,遍访南都旧迹,六代豪华,俱成陈迹,惟三山二水之间,风光胜绝,不愧东南佳丽之地”。在其著作《金陵古迹图考》和《金陵古迹名胜影集》中,毫不掩饰自己对这座城市的喜爱和欣赏,两书的自序起首便言:“尝以为中国古都,历史悠久,古迹众多,文物制度,照耀千古者,长安、洛阳而外,厥推金陵”;“文学之昌盛,人物之俊彦,山川之灵秀,气象之宏伟,以及与民族患难相共、休戚相关之密切,尤以金陵为最”。

二十世纪二三十年代,国民政府定都南京之后,便着手谋划城市的未来发展。1929年12月,历时一年多编制的《首都计划》正式由国民政府公布,自此掀起了南京新都建设的营造高潮。自1930年之后,南京国民政府大力建设新都,街道改建、房屋改造、地点更名,城市面貌变化极大,很多地方边拆边建,或者拆了未建,或者胡乱拆毁,致使南京大量的文物古迹遭到破坏。

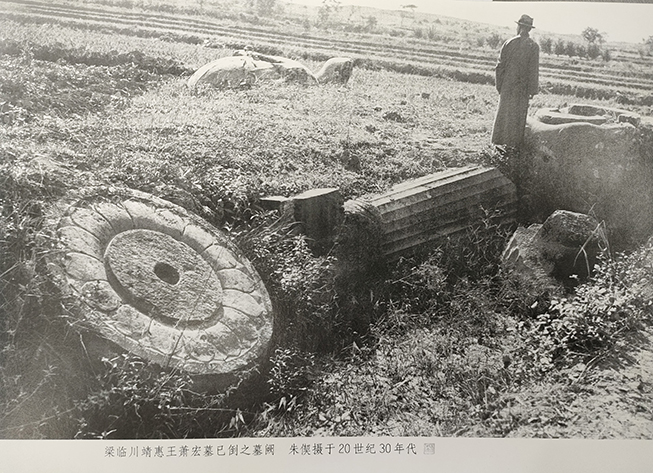

此情此景,朱偰先生看在眼里,十分心痛。他在《金陵古迹图考》中有述“余来金陵,适值新都建始之秋,街道改筑,房屋改建,地名改命,其间变化之繁,新旧递嬗之剧,实其他都城所罕有;新都之气象,固日新月异;然古迹之沦亡,文物之丧失者,乃不可胜计”。在《建康兰陵六朝陵墓图考》的自序中,他痛心感慨“吾国六朝以前建筑,毁弃殆尽,惟陵墓、石兽、华表、碑碣,硕果仅存。非特为吾国之宝藏,亦且为世界文化史上之瑰宝……然则吾人对于先民伟大之遗迹,吾国艺术史上之仅存硕果,又岂可任其风雨飘零,霜雪剥蚀,而同归于湮没耶?”

拟稿:张 娟

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号