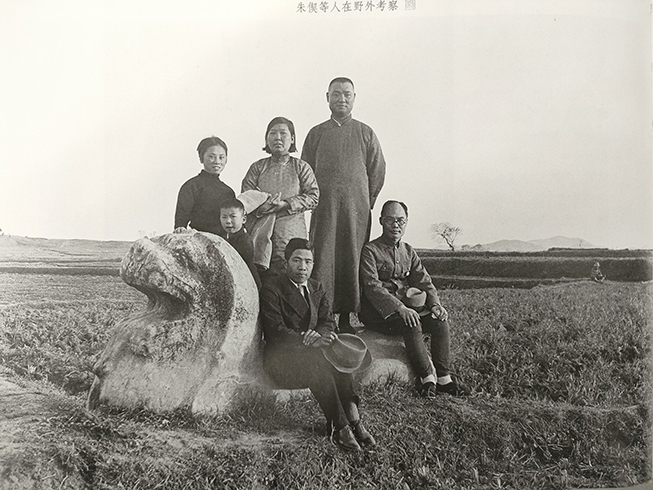

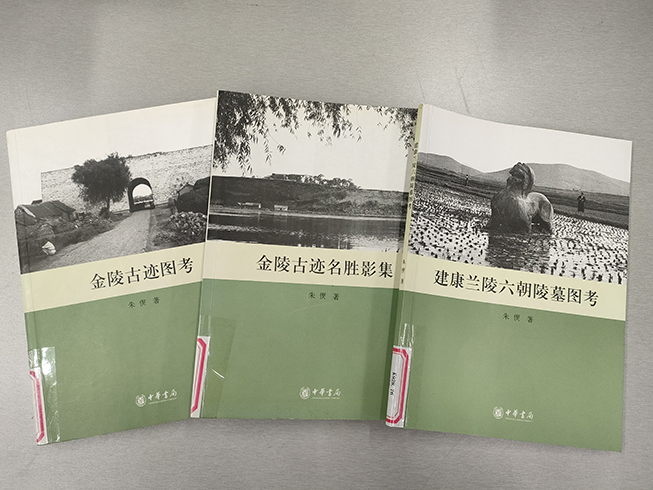

为了及时保留南京的地面文物,给后人留一些南京的历史文化记忆,更为了督促国民政府保护文物。自1932年到1935年三年间,朱偰先生鸠集同好三人(其中一人为德国哲学博士Metzener,一人为奥国音乐博士Strassl),有系统地对金陵文物史迹,进行摄影及测量的实地调查。“调查范围,东至丹阳,西至当涂,南至湖熟,北及浦镇”。调研对象包括南京现存所有“古代城郭宫阙、陵寝坟墓、玄观梵刹、祠宇桥梁、园林第宅,无不遍览”。三年的调查时间里,朱偰先生怀着“深惧南都遗迹,湮没无闻,后世之考古者,无从研求”的急迫心情和历史责任感,背着相机奔波在南京的山水和历史之中,“就今之所见,遗迹之犹幸保存者,实地调查”,拍摄文物古迹的照片两千余张。在此基础上,他开始着手编写《金陵古迹图考》,“都二十万言”,偏重“史迹之研究”。又在这两千余张照片中,精选出三百一十七张,编成《金陵古迹名胜影集》,一图一考,相辅而行。另选六朝陵墓摄影图片106张,汇编成《建康兰陵六朝陵墓图考》,这些图片中的六朝石刻绝大部分是首次出现在世人眼前。这三部作品1936年由上海商务印书馆首次出版,为南京这座历史名城留下了一份珍贵的历史遗迹存照。

朱偰先生的这三部作品,有其独特的研究思路和鲜明的学术特征。《金陵古迹图考》的凡例中,朱偰先生介绍“本书研究方法,以实地调查为主……对于金陵史迹,加以实际调查”。“本书叙述方法,亦以实地调查所得为本,‘知者以为知,不知者以为不知’,凡所叙述,皆所亲览;凡有主张,皆有根据”。希祖先生在《金陵古迹图考》的《序》中评价道:“其书之条理,异于宋元以来地志多事剿袭稗贩者,撅有二事:一曰从事实地考验,一曰推求原始证据。”朱偰先生这种实地调查研究和原始史料研究相结合的方法,正是王国维先生所倡导的“二重证据法”。这种事实和史实相互对比映照的研究方式,避免了困坐书斋,从文献到文献,以致以讹传讹的风险。这种严谨求实的治学方式,既是朱偰先生在历史研究中的独特创新,也奠定了《金陵古迹图考》这部传世佳作的质量基础。

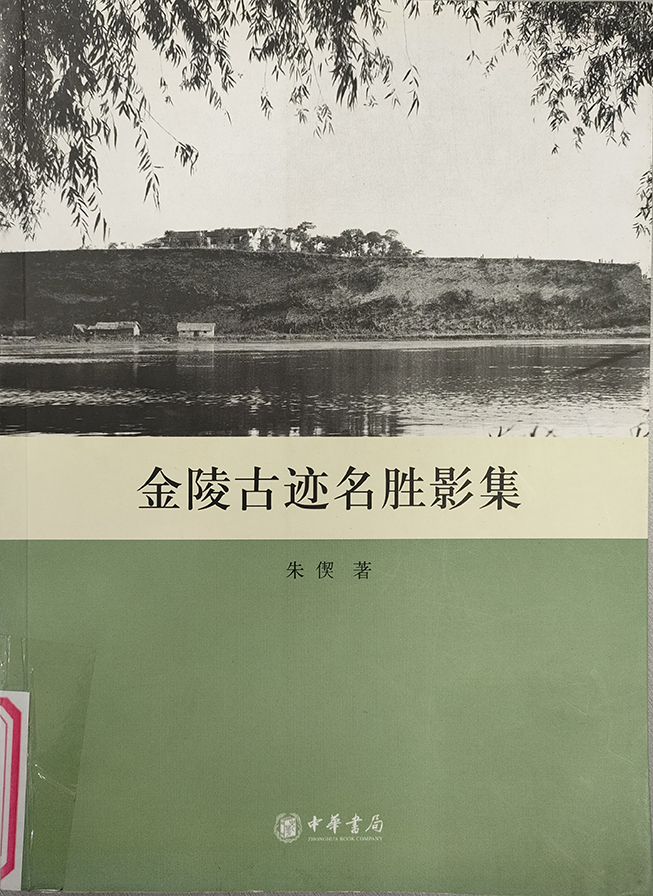

《金陵古迹名胜影集》中精选了南京方圆近1000平方公里的名胜古迹摄影照片,共计317张。以中英文对照的形式,逐一呈现六朝遗址、唐宋古迹、明代城墙墓葬,以及南京历代会馆桥梁、佛寺道观、名园别墅等名胜古迹。无论是拍摄对象的选取、摄影技术的高超以及文字描述的精准,直观全面地突显出南京作为古都所独具的历史悠久、底蕴深厚、城林秀美,“逛南京像逛古董铺子”的特殊韵味。

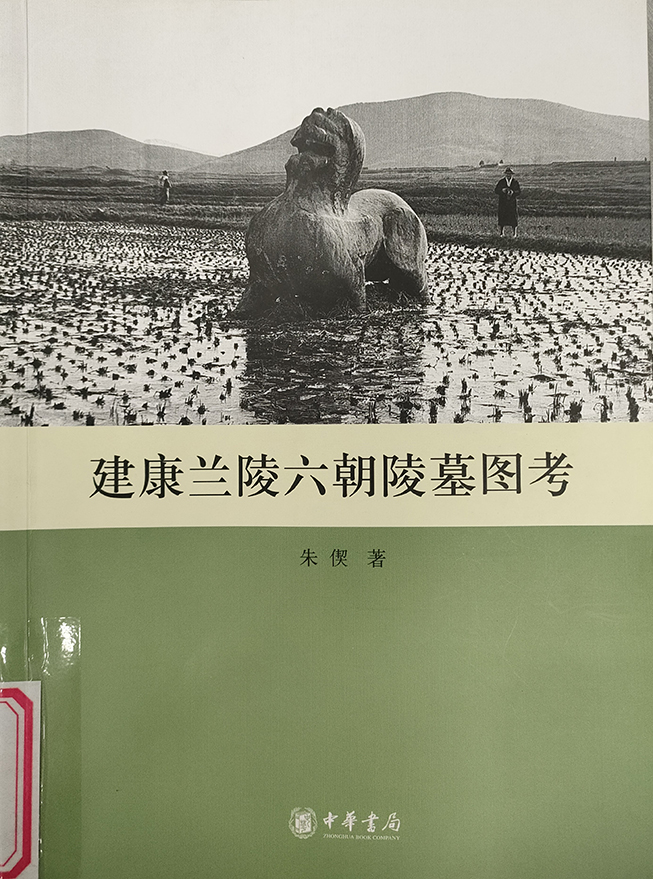

《建康兰陵六朝陵墓图考》中朱偰先生对南京散落在田间野外的六朝陵墓、石兽、华表、碑碣,花了两年的时间进行田野调查,“足迹所届,西至安徽太平府,东至丹阳经山,南至秣陵关,东南至句容、淳化,北至长江”,共收集有六朝陵墓106幅照片,其中石刻图片101幅,人物图片4幅,动物图片1幅,还有朱偰先生手绘石刻平面分布图和方位图9幅。朱偰先生抱有“尽访六朝陵墓,以保存中国古代建筑仅存之遗迹”的发愿,“举凡史乘记载所及,野老传问所道,无不按图索骥,遍加访问”。其女朱元春回忆:那些日子,父亲用了他的业余时间,早出晚归,实地踏访,到一些偏远地方甚至还要骑马,在当地的客店投宿,如果天气突变,摄影不成,或时间不够,测量不完,只得下次再去。拍摄文物古迹,有时遇到宪兵,怀疑他拍摄军事目标,有间谍嫌疑;始将所摄之影并片匣没收。朱偰先生曾感慨“余考南都古迹,厄于宪兵者屡矣”。

朱偰先生秉持着“持以恒心,出以坚忍,不畏跋涉,不惮访问”严谨求实的治学态度,凝结成这三部有关南京六朝沿革和古迹名胜的传世专著。三部作品出版后,好评如潮,声名远播。不仅在国民党统治区广为流传,还迅速传播到时在陕西延安的刘伯承手中,由此促成了15年后的1951年9月,朱偰陪同时任南京市市长刘伯承、上海市市长陈毅两位开国元勋同游金陵城的佳话。当时落座后,刘伯承高兴地说:“昔日在延安读你的书(按:指《金陵古迹图考》)时,很想与作者一见;可那时我在解放区,先生在国民党统治区。今日书与作者俱在面前,可谓如愿以偿。”之后,朱偰先生陪同刘、陈两位将军赴清凉山顶望莫愁湖、观石头城,又赴凤凰台吊瓦官寺遗址及阮籍衣冠冢。下午登临紫金山,北望六合、八卦洲。不久之后,再陪同二位将军一起参观了南唐二陵。此次接见,极大鼓舞了朱偰对南京古迹名胜研究的信心和士气。

1935年7月的暑假,朱偰先生开始着手对北京宫廷园囿的调研考察。两个月的暑假里,他顶着酷暑烈日,摄影500多幅故城宫苑的图片。到1937年1月完成这项工作,结集有《元大都宫殿图考》、《明清两代宫苑建置沿革图考》、《北京宫阙图说》三部专著。彼时,已是卢沟桥事变的前夜。在《北京宫阙图说》一书的自序中,先生感慨“夫士既不能执干戈而捍卫疆土,又不能奔走而谋恢复故国,亦当尽一技之长,以谋保存故都文献于万一”。可以说,朱偰先生是用与编写那三部南京古迹专著同样急迫的心情和深厚的感情,来完成北京这三本著作。

1933年8月到1936年7月期间,朱偰先生就任中央大学经济系主任,后因与校长罗家伦不合,辞去经济系主任一职,只任教授之教职。1938年12月4日,朱偰先生参加时在重庆召开的中国经济学年会,发表演说“力主维持法币,稳定汇价,以安定金融,而加强抗战力量”。当时财政部部长孔祥熙,由立法委员陈长蘅、卫挺生陪同,亦有参会。朱偰先生的演讲引起孔祥熙的关注,会后即派高秉坊前来接洽,拟聘为财政部简任秘书。1939年10月入财政部,任简任秘书,直到1942年6月离任。1942年7月到1944年8月,任国民政府财政部专卖事业司司长,主管食糖、烟类、火柴三种专卖。1944年8月到1948年12月,任国民政府财政部关务署副署长。

当时的国民政府财政部声名狼藉,朱偰先生再三思虑,又征求父亲希祖先生的意见,认为“所学为财政经济,目的本在用世,况值战时,更当同心协力,加强经济作战力量”,终究还是决定入职后尽用所学,一展抱负。入职一年后,1940年9月,先生在《中央周刊》(第三卷第十五期)发表了国内最早主张田赋征实的《田赋改征实物以筹集军粮刍议》。在财政部任职期间,朱偰先生笔耕不辍,写了大量有关财政经济的论文和专著,论文如《从民主主义立场观察物价问题》、《展开沦陷区域经济的游击战》、《重建后方证券及物品交易所问题》等,专著有《中国战时税制》、《中国货币问题》、《中国信用货币发展史》等,无论是货币史、税制、金融等多方面经济研究领域均有深入思考和研究。

遗憾的是,虽然朱偰先生积极建言献策,试图用所学专业经世救国,但是很快他就发现“此等建议,或与四大家族利益冲突,自不能被采取”,“余在财部,徒为豪门装饰门面,作一‘御用经济学者’而已”。

中华人民共和国成立后,1949年9月到1952年6月,朱偰先生先在南京大学任经济系主任、教授。在南大任教职期间,经经济系万灿教授介绍加入中国农工民主党,后担任中国农工民主党江苏省委员,中国农工民主党南京市委员兼宣传部长。1953年2月到1955年3月,任江苏省人民政府参事室参事。1955年3月到1958年3月,任江苏省文化局副局长,分管文物保护、博物馆、图书馆和群众文化工作,其中1956到1957年兼任江苏省文物管理委员会副主任委员。

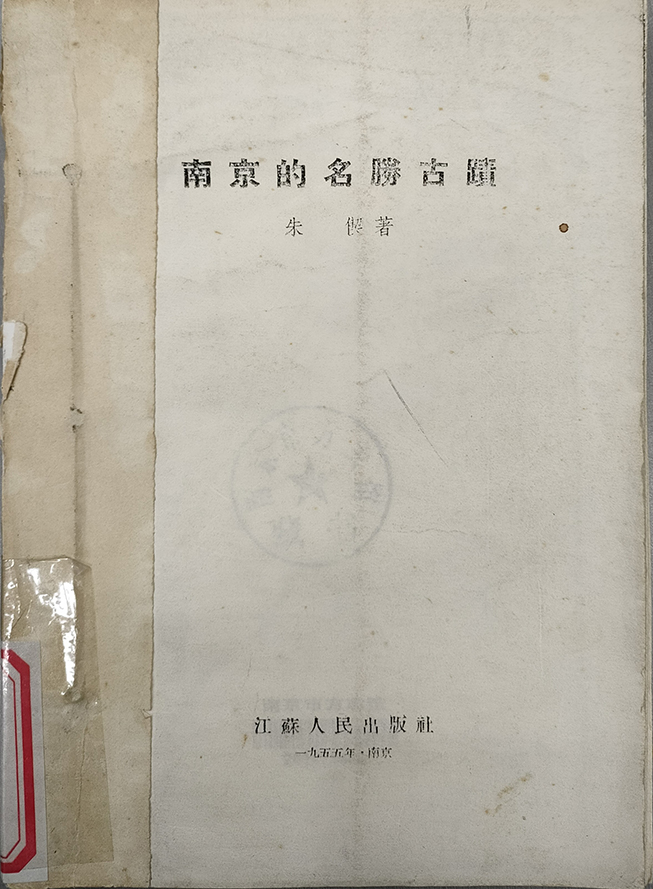

据朱偰先生之女元春回忆:赴任之初,当时的省委统战部长叶胥朝与父亲谈话,“要使党外人士有职有权”。既有上级领导的明确支持,又从事自己热爱和擅长的文物保护工作,上任伊始的前两年,朱偰先生以极大的热情和极高的强度,在新岗位上勤奋工作,笔耕不止。1955年,出版了《南京的名胜古迹》、《江浙海塘建筑史》、《中国人民开发台湾反抗侵略斗争史略》三本著作。1956年,又出版了《苏州的名胜古迹》、《郑和》、《郑成功》(话剧)、《郑成功——明末解放台湾的民族英雄》(传记)、《中国和印度尼西亚人民的友谊关系和文化交流》四本著作。1957年出版了章回体小说《玄奘西游记》。与此同时,朱偰先生还经常在报刊杂志上发表短文,介绍南京及全国多地的名胜古迹、风土人情及趣闻轶事等,宣传历史文化,进行爱国主义教育。仅1年又10个月期间,一家报纸他就发表短文达246则,文字亲切活泼,考证翔实可靠,深受读者欢迎。以上可以得见,当时的朱偰先生是心情舒畅、精神饱满地全身心投入到新工作中去,达到了一个新的创作高峰。

除了个人的科研写作进入新时期,作为分管文物保护工作的省文化局副局长的朱偰在任期内,主要做了三件事情:一是组织全省文物普查,公布了第一批和第二批文物保护单位,竖牌保护。二是拨款维修了位于南京、句容、江宁和丹阳的六朝陵墓石刻。得益于先生深厚的六朝陵墓研究背景和积淀,这项工作进展得非常顺利,维修过程中意外又在麒麟门外灵山之阳发现了陈文帝陈蒨的永宁陵,并扶起修正了宋武帝刘裕初宁陵埋在土中的石麒麟。三是重修了苏州虎丘塔。具有一千多年历史的虎丘塔在建筑史上价值很高,由于近百年失修,塔身倾斜,摇摇欲坠。朱偰多次前往苏州,与古建筑学专家刘敦桢、陈从周等反复商讨研究,终于确定了内部铁箍固定,外部原砖砌回的两全方案。在修建过程中,发现了吴越王钱镠时期的莲花碗,青碧瓷色,宝光莹润,这就是大名鼎鼎的“秘色瓷”,是中华人民共和国成立后古代文物的重要发现之一。

拟稿:张 娟

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号