周运中

世人皆知北宋末年张择端绘有千古名画《清明上河图》,但其实宋代还有一幅与之类似的《金陵图》,描绘的是南宋陪都建康府,即今江苏省南京市。这是现存最早的南京城市画,画面西到沙洲、东到钟山,主体部分是城内繁华街道和市井百态。因此,这幅图对于艺术史、历史研究均有重要意义。

摹本身世

宋代《金陵图》被乾隆皇帝收入宫廷。乾隆十年(1745),宫廷书画目录《石渠宝笈》编成,没有将之著录。乾隆五十八年,王杰等人《石渠宝笈续编》成,第二十九《重华宫藏六》著录《金陵图》:“纵八寸,横三丈五寸。设色画山川城市、楼阁村居、旅贩执作人物数百。轮舆马牛,担负相杂。无名款。”由此推论《金陵图》原本或是在乾隆十年到五十八年之间进入宫中,所以初编不收,续编收入。

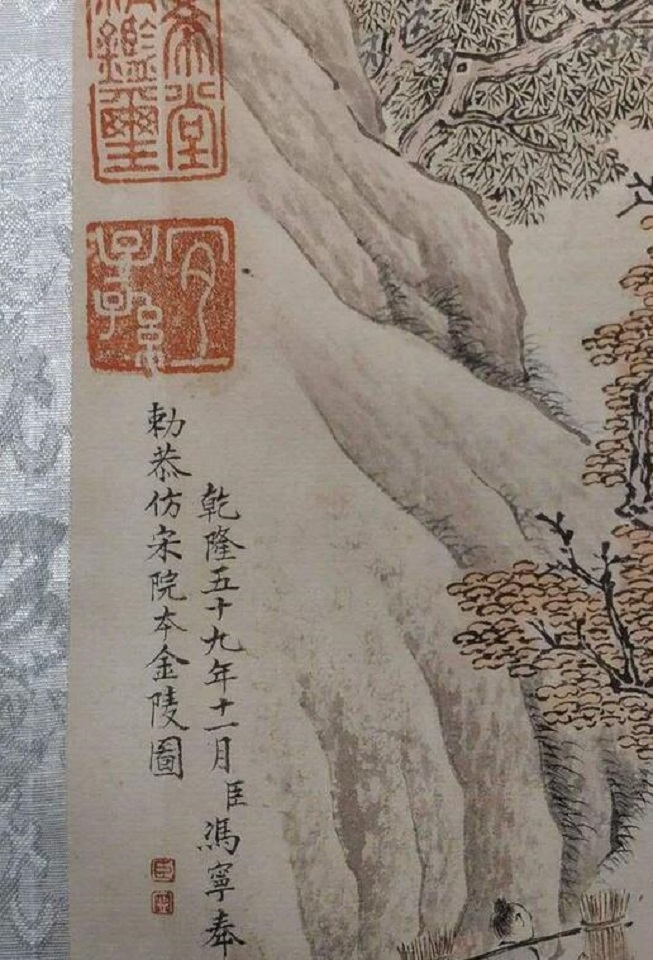

期间,乾隆皇帝下令谢遂、杨大章、冯宁等人临摹,其中谢遂、杨大章的摹本现在“台北故宫博物院”。据《石渠宝笈续编》第三十五《重华宫藏十二》记载,谢遂《仿宋院本金陵图》一卷:“本幅:宣纸本,纵一尺一寸,横二丈九尺三寸五分,设色界画。画山川、人物、城市、村廛、渔舟、农具。款:乾隆五十二年二月臣谢遂恭仿宋院本《金陵图》。铃印二:臣遂。鉴藏宝玺:八玺全。”谢遂《仿宋院本金陵图》完成于“乾隆五十二年”,虽然时间最早,但漏画了很多内容。或许当年正因谢遂省略太多,后才有杨大章、冯宁续摹本。

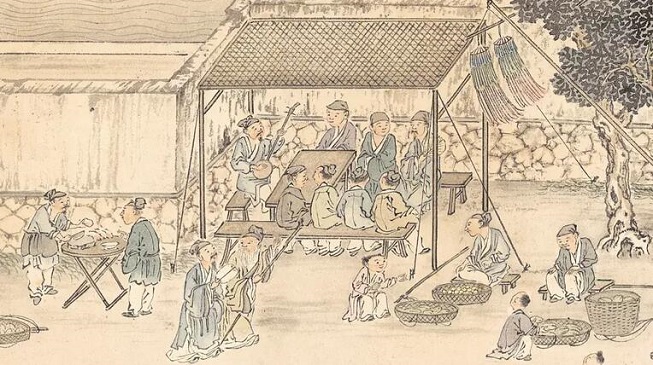

冯宁《仿宋院本金陵图》局部

《石渠宝笈续编》载杨大章《仿宋院本金陵图》一卷:“本幅:宣纸本纵一尺一寸,横三丈一尺,设色界画。画山川、人物、城市村廛、渔舟、农具。款:乾隆五十六年五月臣杨大章恭仿宋院本《金陵图》。铃印二:大章。鉴藏宝玺:八玺全。”清廷内务府造办处的档案记载,乾隆五十七年“正月初八,太监鄂鲁里交杨大章《仿宋院本金陵图》手卷一卷,传旨交启祥宫冯宁仿画”。据嘉庆二十一年(1816)英和等人编成的《石渠宝笈三编》的《乾清宫藏十一》记载,冯宁《仿杨大章画宋院本金陵图》一卷:“本幅:宣纸本,纵一尺七分,横三丈四尺二寸五分,设色界画。画江乡城郭人物熙恬。款:乾隆五十九年十一月,臣冯宁奉敕恭仿宋院本《金陵图》。钤印二:臣宁。卷内钤高宗纯皇帝宝玺:乾隆御览之宝。鉴藏宝玺:五玺全。”冯宁从“乾隆五十七年正月初八”接到临摹任务,到画面上落款的“乾隆五十九年十一月”,一共费时两年多才画出第三幅摹本。或许因冯宁的摹本晚出,所以比杨大章的摹本更长。

业内有文章介绍摹本时指出,谢遂和杨大章两幅摹本《仿宋院本金陵图》内容非常类似,可以认定为出自同一幅祖本,也就是宋代院本的《金陵图》。再比较冯宁摹本,发现也很类似。所以宋代的院本《金陵图》虽已散佚,但从这三幅清代的摹本中可看到宋代《金陵图》的大概,也可根据这三幅摹本来研究宋代的《金陵图》。

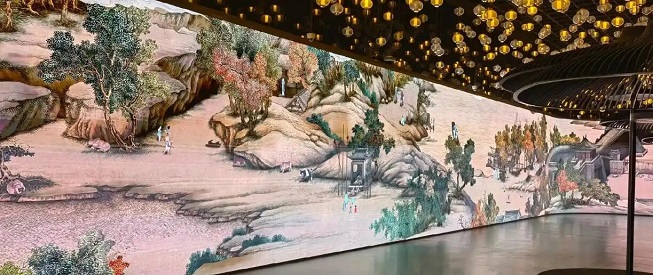

德基美术馆《金陵图》数字艺术展展厅

冯宁的摹本于2015年被南京德基集团拍得,现存南京德基美术馆。2021年德基美术馆以此为蓝本,推出“金陵图数字艺术展”,复现南京古城的风貌。

古城风华

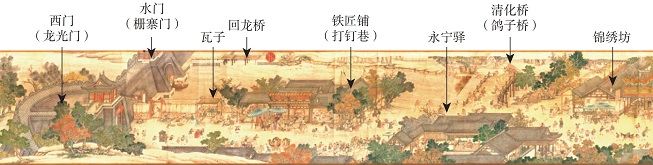

《金陵图》的左侧河湖纵横,有低洼的水田和耕牛,船只很多,船从水门进城,说明左侧是西方,城西的水道连通长江。画上有两座西门,南面的陆门是龙光门,北边的水门是栅寨门。《金陵图》的东门白下门在今天的大中桥位置,明代废除白下门。

冯宁《仿宋院本金陵图》城内西部地名解释图

但有人以为《金陵图》上右侧的城门是当时金陵城的南门,城门外的桥是长干桥。其主要依据或许是南门在后世更为出名,且有瓮城。但笔者认为图中左侧的是西门,相对的右侧城门应是东门,而不是南门,否则图上的道路要在半路转折90度,画家不会如此构图。而且宋代的东门原来也有瓮城。

《金陵图》瓮城

金陵城的南门外是突出的雨花台,现在的道路仍是绕行于雨花台的东西两侧,而《金陵图》上的右侧门外看不到突出的高岗。南门外的东部就是著名的长干寺,宋真宗天禧二年(1018)改名为天禧寺。《景定建康志》卷四六:“皇朝开宝中,曹彬下江南,先登长干,北望金陵,即此地……寺有阿育王塔,天禧中赐名圣感,有塔记,题咏尤多。”长干寺有高耸的宝塔,很多人登塔,俯瞰金陵城,可是《金陵图》上也看不到突出的寺庙和宝塔。这些可佐证,《金陵图》的右侧城门不是南门。

《金陵图》桥

秦淮河的北支从栅寨门流入长江,现在这条支流从桃叶渡分流,经四象桥、内桥、鸽子桥、笪桥、鼎新桥、仓巷桥、文津桥、张公桥,注入外秦淮河。《金陵图》上栅寨门内的秦淮河北支,北部又有一条支流,河上有一座简易的小桥,这条小河在冶山的西侧,清代称这座小桥为施桥,宋代称为回龙桥。《景定建康志》卷十六记载回龙桥在西门。民国时这条小河已消失,称为黄泥巷,今天是莫愁路,其北部侯家桥的地名留存至今。

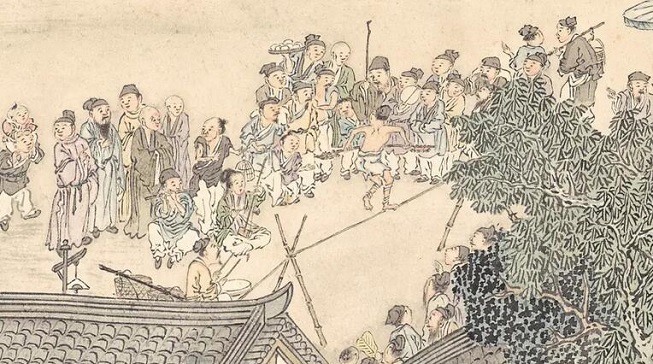

《金陵图》走索艺人

南宋《景定建康志》记载了秦淮河北支上的崇道桥(今仓巷桥)、鼎新桥、钦化桥(俗名笪桥、景定二年改名太平桥)、清化桥(俗名闪驾桥,景定二年改名景定桥,今鸽子桥),《金陵图》上画出了一座突出的大桥,应为清化桥。《景定建康志》卷十六记载了清化市:江船从水门开到清化桥西,清化桥向北通往建康北门,东北是南唐的宫城和南宋的行宫,所以在清化桥形成繁荣的集市。《金陵图》上的清化桥西南有一队纤夫在拉江船,桥上人烟辐辏,有人在桥头摆摊,有人牵牛车运货,有人挑担子上桥,清化桥的西南还有杂技场,艺人走在高处的绳索上,还有三个人在敲鼓、吹笛、拉琴,很多人围观。

《金陵图》纺织作坊和街头摊点

清化桥(景定桥、鸽子桥)的东南方,画有一座纺织作坊。有两个人手拉很长的布匹,另外有两个人在旁边协助加工。作坊外的木架挂有多种颜色的布匹,有红色、蓝色、黄色。有两个人手持木杵,在缸中捣练,练布织出来时比较坚硬,需要煮沸、漂白,再用木头捶捣才变得柔软。现存美国波士顿博物馆的唐代张萱《捣练图》,所绘画面与《金陵图》非常类似。

唐代张萱《捣练图》

清化桥的东南,正是纺织业作坊集中的锦绣坊,《景定建康志》卷十六记载东锦绣坊在御街左,西锦绣坊在御街右。今天鸽子桥(清化桥)的东南部,还有绒庄街、绫庄巷等地名。今天鸽子桥的西南是打钉巷,原来是铁匠作坊,而《金陵图》清化桥西南第一个作坊正是打铁的铺子,有人在推动风箱给高炉加温。门口的台子上有梯形的打铁基座,下面还有一些铁制品。门前西侧有人在磨刀,东侧树下有两匹马,有人来钉马掌或买马镫。大门正前方有两个人,一个人手持铁锯,一个人肩扛工具。

《金陵图》铁匠铺

南宋的建康府是长江中下游的经济中心,南宋在临安、建康、镇江三府设立植货务、都茶场,宋孝宗乾道六年(1170),规定三地的份额,建康达1200万贯,都城临安仅有800万贯,镇江仅有400万贯,建康竟是这三府总数的一半。因为建康面对长江中上游和南宋国境北方的江淮大地,贸易的地域比临安府和镇江府大很多。北宋仁宗庆历七年(1047)的建康人口有二万多户,南宋高宗建炎年间有三万户,南宋中期超过十五万人,另外还有军队和军属超过十五万人,则有三十多万人口的南宋建康府是仅次于都城临安府的第二大城市,也是当时世界上的大城市之一。正因为建康是南宋非常重要的经济中心,才会诞生这幅《金陵图》。

《金陵图》街头说书

传统艺术的魅力在于它能够跨越时空的限制,将过去的世界生动地呈现在我们面前。当我们凝视《金陵图》的那一刻,仿佛时光的长河被瞬间凝固,千年前的金陵城跃然眼前。通过热闹的街市、宁静的庭院、忙碌的商贩、悠闲的行人,我们仿佛感受到了那个时代的温度和脉动。

(节选自《南京史志》2024第二期,部分图片来源于网络)

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号