今年,重塑“十里秦淮”盛景的西五华里休闲文化街区项目开工了。该项目地处老城南,东起甘露桥、西至西水关,沿内秦淮河两岸分布。整个项目是以保护城市形态肌理为前提,依托“市、廊、巷”,打造的“城河一体、水岸互动”的文旅休闲产业带。

西五华里休闲文化街区项目局部效果图

“十里秦淮”从东水关流向西水关,其走势俯瞰像个大大的“V”。位于河道最南端,也就是V字尖尖底部的镇淮桥,仿佛天然将秦淮河分为了东西两部分。与东五华里相对统一的历史风貌不同,西五华里历史上曾有丰富的业态,周边市井烟火与人文雅韵交织,承载着繁华与沧桑,这里的街巷、老地名都藏着动人的故事。

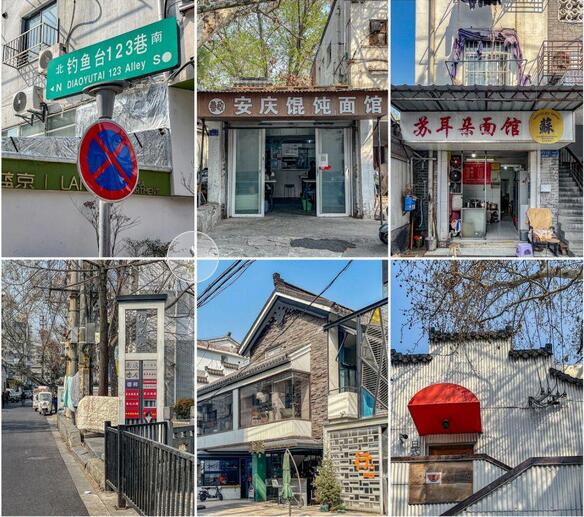

故事就从镇淮桥往西开始说起。中华门城堡内镇淮桥西到长乐路新桥,中间穿过中山南路,是一条长约两百米的弧形小巷,它有个独特的名字——钓鱼台。今天的钓鱼台既无台、又无鱼,得此名或是源于百姓口口相传的历史故事。

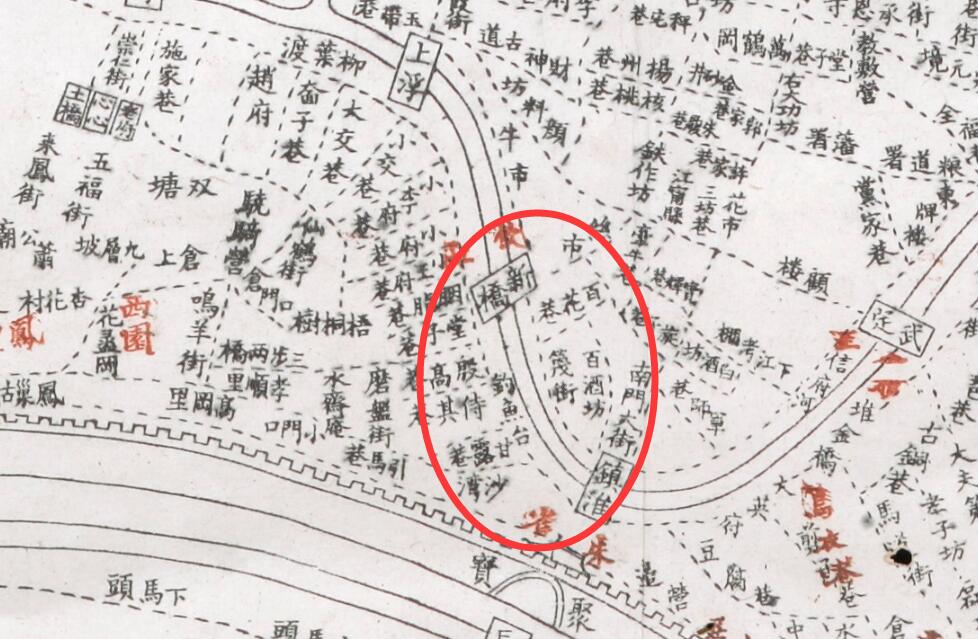

1853年江宁省城图

相传三国时,孙权定都南京后在太初宫广植石榴树,且喜欢与宠妃游赏红艳艳的石榴花林,也常在兴趣盎然之际抛钩河中垂钓。一日,孙权与宠妃潘氏在石榴林中饮酒,潘妃酒醉后将自己的一枚指环取下挂在石榴树上,孙权为哄爱妃开心,便命人在此处建阁,取名“环榴阁”。其后,又因在此处钓得一条大鱼,遂将此台更名为钓鱼台。

另一坊间传说,明朝初年,太祖朱元璋因猜忌俞通海家有王气,派军师刘伯温在聚宝门西北设钓鱼台以捕鱼(俞)。周边由此传说而得名的地名还有:用柳枝串挂鱼儿当街晾晒的“柳叶街”、用船板拦鱼的“船板仓”(船板巷)、把鱼从江边往回赶的“赶鱼巷”(甘雨巷),还有俞家对门立着的刻有一百只猫的“百猫坊”。

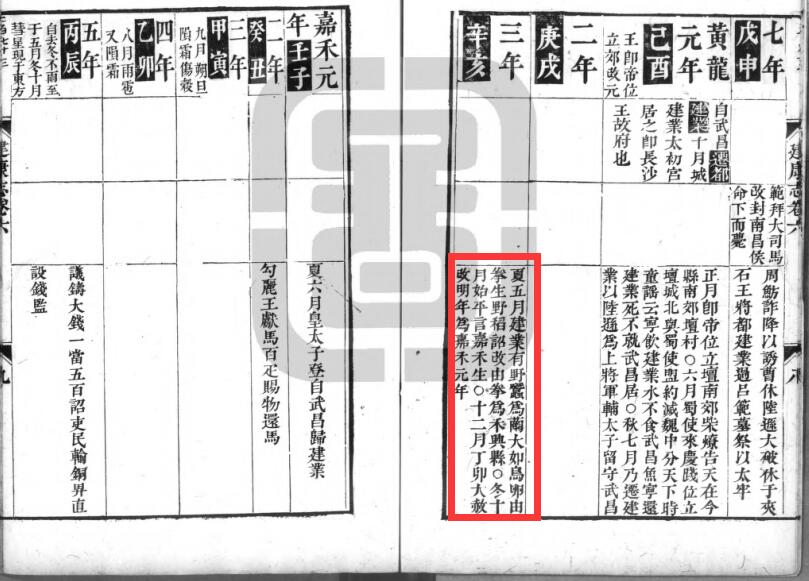

关于名字来源的传说真假难辨,但可以肯定的是早在三国,孙权定都南京后,这里就因独特的地理优势而成为东吴的“建业”之地。据传,因当时经济基础薄弱,孙权非常重视生产,因沙湾地区(今钓鱼台一带)地势高,且秦淮河边用水便利而在此设立织锦工坊,专门织造丝绸。对此,《景定建康志》这样写道:黄龙三年,夏五月,建业有野蚕为茧,大如鸟卵。夸张的描述,或许想表达的是当时原本落后的江南经济有了“国税再熟之稻,乡贡八蚕之绵”的景象。

《景定建康志》(清嘉庆仿宋刻本)

甚至到清代,这一片地域依然是南京最大的丝织中心。钓鱼台83、85、87号和钓鱼台93巷1号,就曾是经营云锦的商行“德裕堂”所在地,老城南一带居民称之为“吴家账房”。

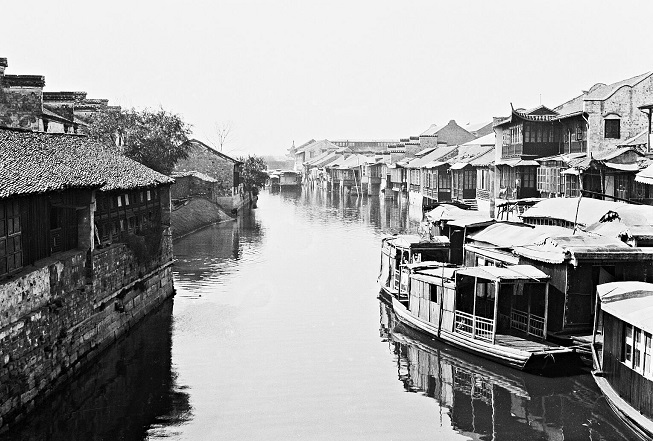

钓鱼台192号河房,据传是清代两江总督曾国藩的一处旧居。太平天国运动失败后,久经战火蹂躏的古城满目疮痍、民生凋敝,曾国藩每天在此与同僚商处政务,并适时推行恢复江南贡院乡试和秦淮河游船画舫的措施,很快让十里秦淮再复生机。

旧时秦淮河畔民宅

在曾国藩将办公场所搬至两江总督署后,这里成了湖南会馆。

湖南会馆旧照(朱偰摄)

今天走在钓鱼台,从那些修缮老宅感受历史气息的同时,一定不能忘了去打卡根植于此的美食。靠近集庆路一头,聚集了数个经营十年以上的苍蝇小馆,炒菜、烧烤、面条、酸菜鱼应有尽有。

张爱玲形容秦淮河沿岸“以都市之身而兼具乡村风味”,或许今天钓鱼台人文烟火与新潮奇特融合的景象,就是这句话的最好注脚。

拟稿:朱 鹏

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号