论说“十里秦淮”的西五华里,应是绕不开凤凰台的。

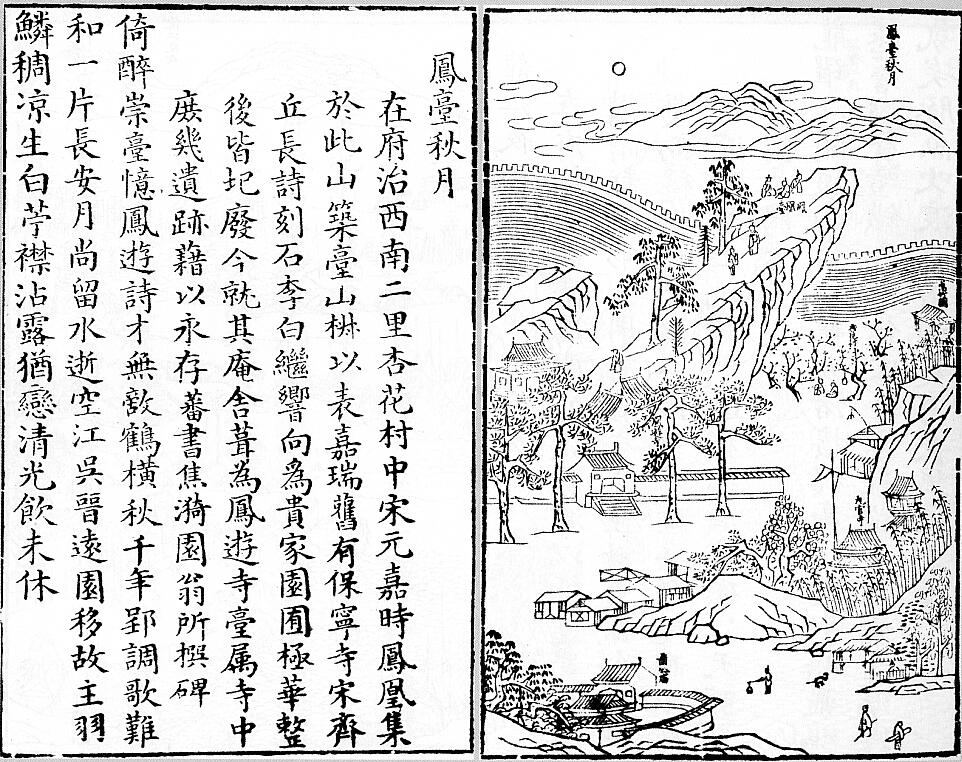

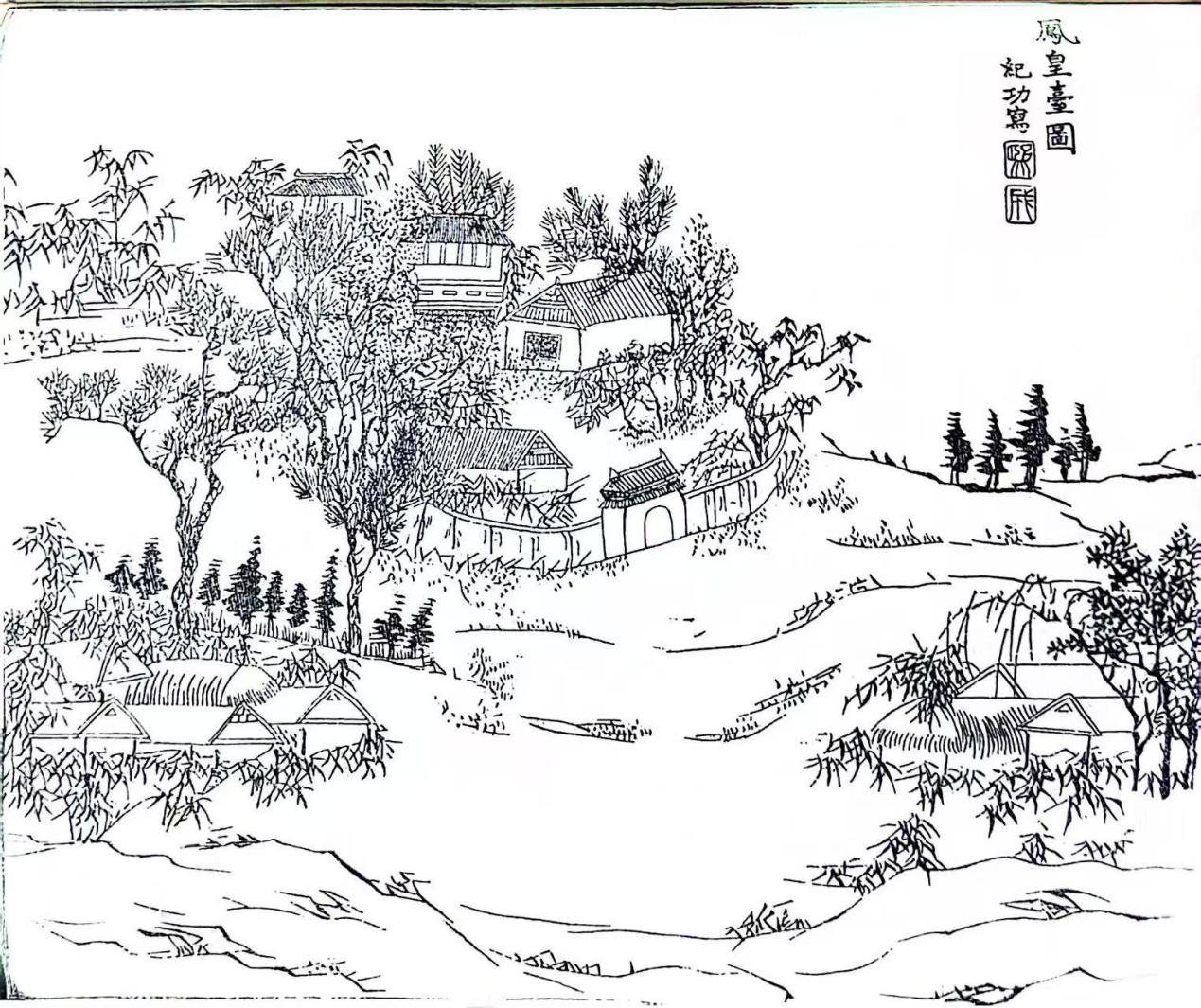

明朱之蕃编陆寿柏绘《金陵四十景·凤台秋月》

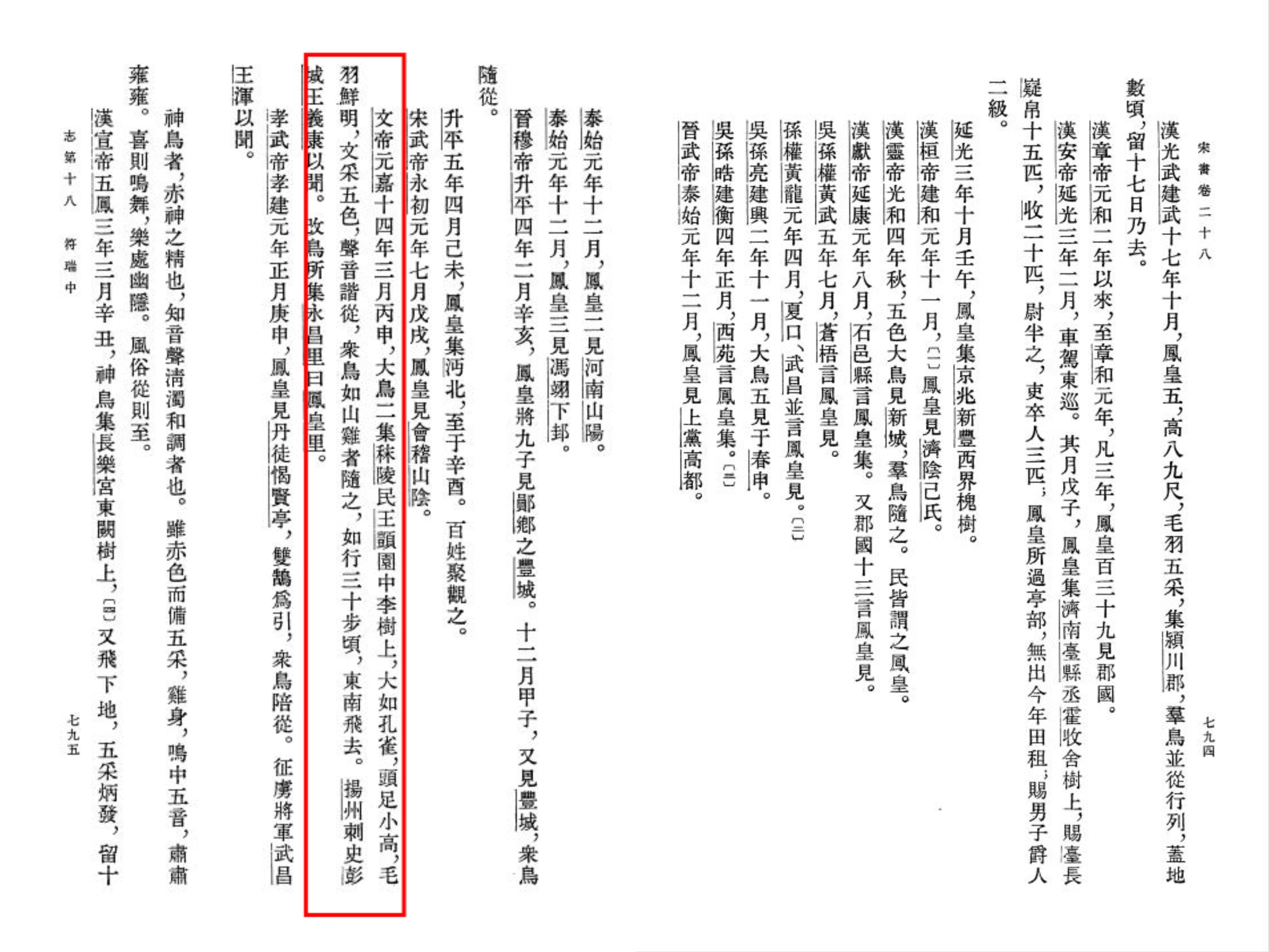

这台观的来处,说来也简单。乃是南朝宋元嘉年间,有几只“文采五色,音声谐从”的神鸟相集落在了当时的建康(今南京)城西,看起来应该是传说中的“凤凰”。这在当时,无疑是极重大的“祥瑞之兆”。宋文帝的弟弟——当时的彭城王刘义康当即把凤凰集落的永昌里改名为凤凰里,并为此在山上起了台观,称“凤凰台”。

当然,一开始,“凤凰台”也只是一座平平无奇的台观。

虽然有南朝《宋书》中所载“凤凰集栖”的祥瑞故事,但自刘宋元嘉以后的二百余年间,此地也不过是个平平无奇,虚应典故之地,没什么更多的历史可以凭吊。便是昔年建康城中,彭城王为这几只“文采五色,声音谐从”的吉祥鸟专设了凤凰里,又在山上建了凤凰台,这段“祥瑞传说”也只如《宋书·符瑞志》中其他“神龙、麒麟”之类的记叙一般,成了后世一处吉利些的地名罢了。

《宋书∙卷二十八∙符瑞志》

纵有游人行至此处,听闻此事,左不过叹一句:“凤去台空江自流。”

要的便是这一句“凤去台空江自流”!

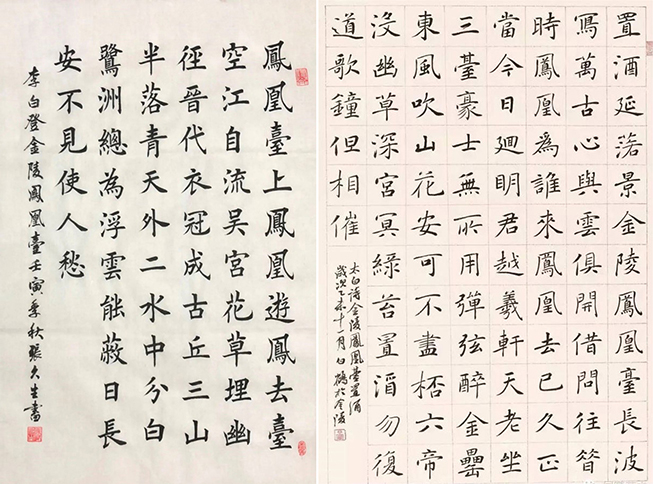

在与刘宋元嘉相隔二百余年后的大唐天宝年间,千古以来“流量”最大、“粉丝”最多的知名“文旅博主”之一、“绣口一吐便是半个盛唐”的“谪仙人”李白,在这座本算不上十分出名的台观处,叹出了他人生中的又一首千古名篇《登金陵凤凰台》:

凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流。

吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘。

总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。

当然,李白这一生有太多的绝世名篇,但对凤凰台来说,这篇据说是为崔颢《黄鹤楼》而衍生出的“凤台”之绝唱,尤为重要。毫无疑问,这处本与旁的“祥瑞之地”没什么不同的台观旧址,自此一跃成为了往后一千多年里,令无数迁客骚人趋之若鹜的“网红”打卡地。

张久生书李白《登金陵凤凰台》(左) 白鹤书李白《金陵凤凰台置酒》(右)

关于凤凰台的诗文似乎一下就多了起来。南唐李建勋有“依然龙虎踞,不见凤凰飞”之叹;宋诗名家杨万里有“千年百尺凤凰台,送尽潮回凤不回”之谓;周邦彦登台生“危台飘尽碧梧花,胜地凄凉数梵家”之感;汪立信临台惜“胜地尚存龙虎气,荒台已失凤凰踪”之慨。

北宋的《太平寰宇记》对于这处“凤游之所”载曰:

凤台山,在县北一里,周回连三井冈,迤逦至死马涧。(南朝)宋元嘉十六年有三鸟翔集此山,状如孔雀,文彩五色,音声谐和,众鸟群集。乃置凤凰里,起台于山,号为凤台山。

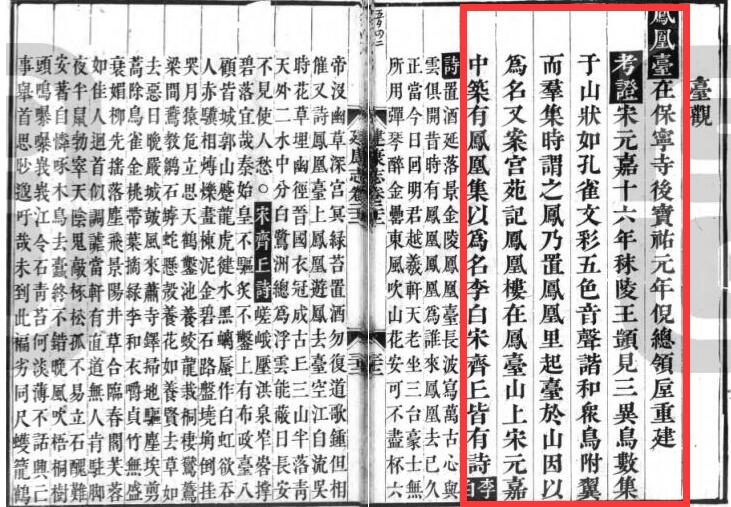

《景定建康志》(清嘉庆仿宋刻本)

到了南宋,周应和所纂《景定建康志》中,则将重点放在了“台观”一节:

凤凰台,在保宁寺后,宝祐元年(1253),倪总领垕重建。

考证:宋元嘉十六年,秣陵王顗见三异鸟数集于山,状如孔雀,文彩五色,音声谐和,众鸟附翼而群集,时谓之凤。乃置凤凰里,起台于山,因以为名。又案:《宫苑记》:“凤凰楼在凤台山上,宋元嘉中筑,有凤凰集,以为名。

而《景定建康志》的主修马光祖虽然称凤凰台“金陵登临之胜,题咏最多”,但自己也不可免俗,作有《重建凤凰台记》,其中“斯楼斯亭,咸以凤字,星移境转,凤去台空”之句,凤台怀古之情,可见一斑。

至明代,凤凰台成为徐魏公(徐达)园亭,不再是文人们登高作赋的场所,但朱之蕃编、陆寿柏绘《金陵四十景图像诗咏》“凤台秋月”赫然在列。清时徐上添编《金陵四十八景图》也在其中列有“凤凰三山”之景。

《凤麓小志》凤皇(凰)台图

到了清末民初,陈作霖作《凤麓小志》,以“栖凤山冈,散为平麓。淮岸城隅,天然疆域”,将金陵城西南隅许多相关人、事记叙其中,“金陵名胜,六代所都,西南奥区,偻指凤麓”,俨然视“凤台”与“西南”混如一体,彼此可代。

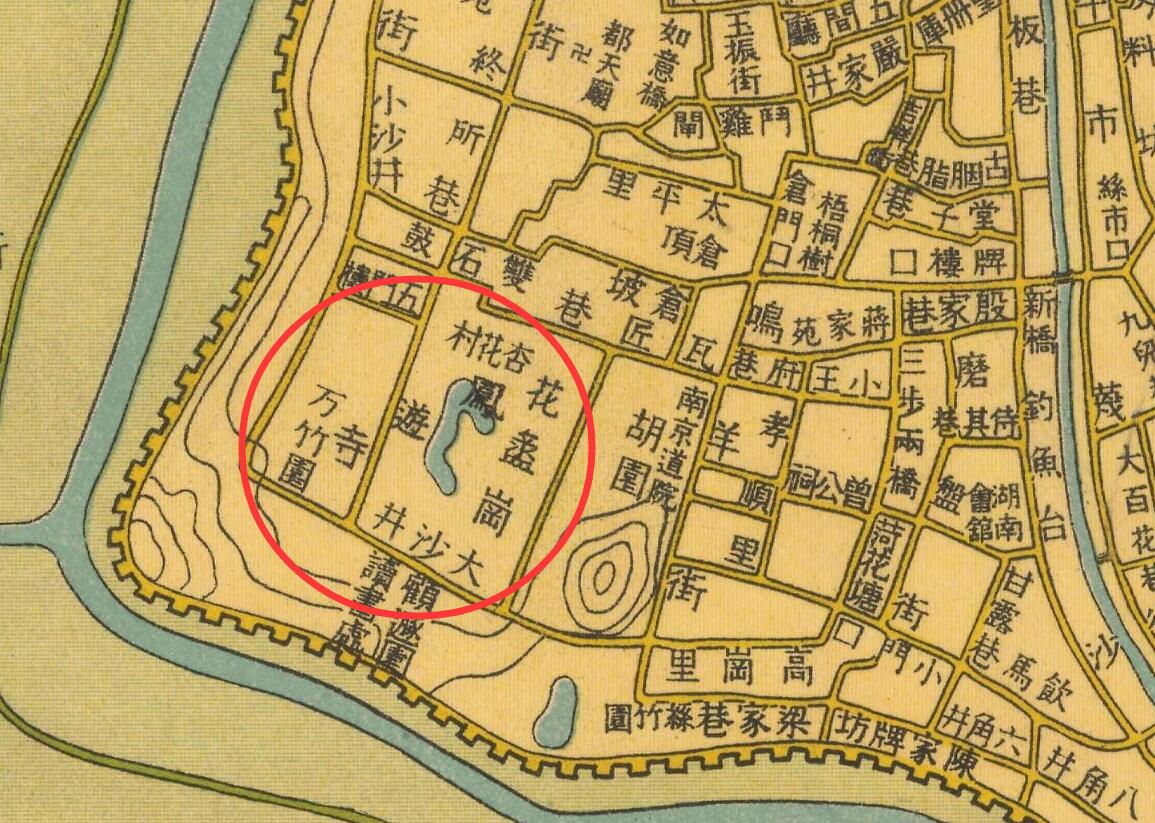

1853年江宁省城图(局部)

1928年南京城市全图(局部)

如今,凤凰台旧址早已不存。甚至于20世纪初的南京地图上连“凤凰台”的字样也寻不见了,留下的只是与凤凰台址同建,几经改名,最终被明朝焦竑易“上瓦官寺”之名改称的“凤游寺”。

拟稿:钱秋睿

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号