薛冰

秦淮河的起源无疑是一场来自遥远亘古的追溯。显然,早在南京这片土地上还未建设出城池之前,这条河就以它宽阔的身躯,默默影响着这片土地的命运。

秦淮河初称“龙藏浦”“淮”“淮水”“小江”,直到唐代,才始见“秦淮”之名。

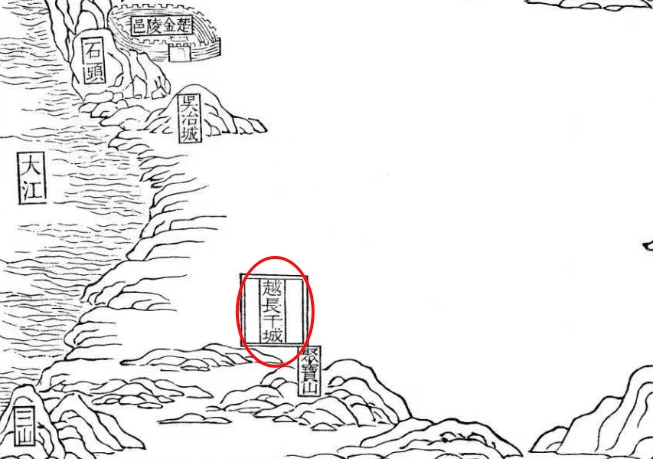

金陵古今图考(局部)

春秋战国时期,吴楚相争,吴越争霸,是江南地区早期发展史中的重要事件。曾经王霸天下的吴国,终因穷兵黩武,在周元王三年(前473)被复兴的越国所灭。吴国的领土都成了越国的疆域,而南京地区则成了越国与西方楚国、北方齐国对峙的前锋。周元王四年(前472),雄心勃勃的越国,在秦淮河南岸建造越城。越国人没有继续向秦淮河北岸推进,是因为当时秦淮河过于宽阔,河北岸几无人烟,又难以与南岸相呼应,缺少开拓的价值。

到了周显王三十六年(前333),因为越军攻楚,楚威王趁机兴兵伐越,杀了越王无疆,一直打到浙江(今钱塘江)北岸。

战后,楚军在南京石头山上设置金陵邑,同样是作为楚国的前沿军事据点,以显示对新占有土地的控制。而金陵邑择址石头山,一方面,楚国水军沿长江往来,石头山下的天然良港便于交通;另一方面,石头山恰又是北岸距秦淮河最近的制高点。楚军没有越过秦淮河深入内陆,却对石头山下游到栖霞山的沿江一线,做了一定程度的开发。

西周-东周(公元前333年)周边地理形势图

这一带在新石器时代曾经是原始村落较为集中的地区,又得水运交通的便利,军队的往来与驻扎,对于农产、商贸和运输的发展都有一定的促进。所以后来秦始皇会在此立江乘县。

由此可见,越国和楚国,都是把宽阔的秦淮河作为前方自然屏障。越城和金陵邑的选址,都不是拍脑袋突发奇想的结果,这看似孤立的两个点,其实都与秦淮河密切相关,是基于当时地理形势和军事需要作出的明智选择。

百多年后,秦始皇三十七年(前210)冬,始皇第五次东巡,经过此地。后人曾编造出秦始皇欲破“金陵王气”,下令凿断“金陵长陇”以通淮水的传说。

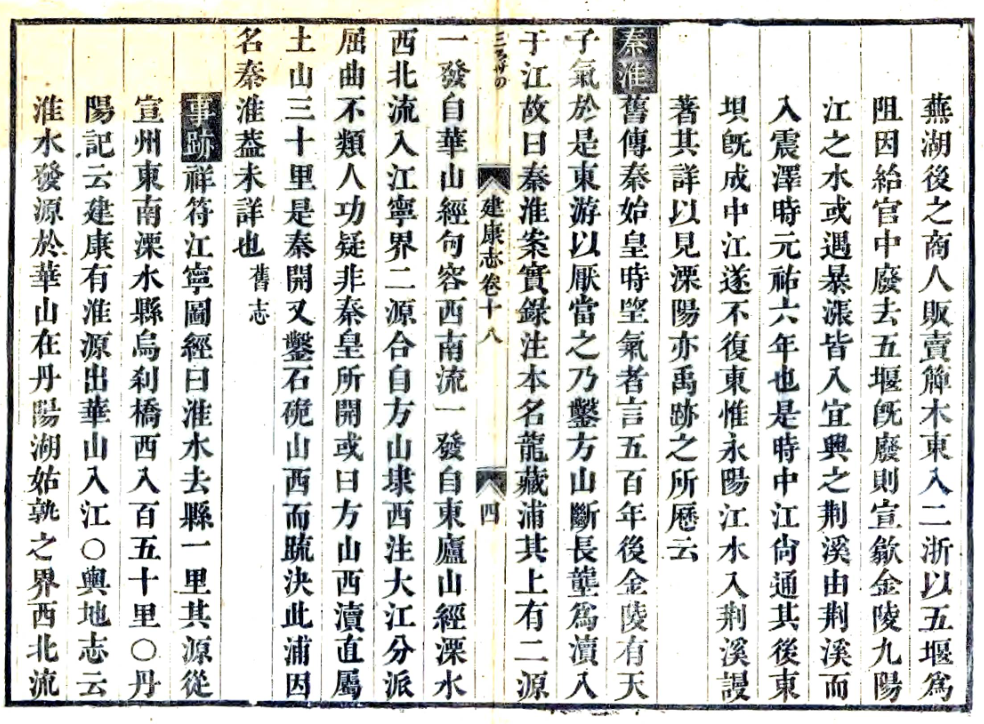

《建康实录》中记载了这个颇有传奇色彩的故事,说秦始皇在江乘渡江时,“望气者云:‘五百年后,金陵有天子气。’因凿钟阜,断金陵长陇以通流,至今呼为秦淮。乃改金陵邑为秣陵县”。因为秦淮河“分派屈曲,不类人功”,其形态不像人工运河,许嵩明确表示“疑非秦始皇所开”。且秦始皇第五次东巡往返路线明确,据《史记·秦始皇纪》载,东进时沿江而下,在安徽登岸,经丹阳至钱塘,返程时从江乘渡江北去。这里所说的丹阳,不是今属镇江的丹阳,而是以江苏、安徽交界处小丹阳镇为县治的古丹阳。江乘县的县治设在栖霞山下,今尚有江乘村。可见秦始皇返程时的路线,是从钟山的东面北行到栖霞山西边的江乘。也就是说,他恰恰丢下了今天的南京主城区,可见当时那一带不但没有什么值得巡视的内容,而且可能连交通道路都没有。至于隔着一座钟山和大片的原始森林,就能望出金陵“五百年后有王气”来,也让人难以置信。由此后推500年,正值东晋在南京建都,这神话应该是需要“金陵王气”的晋人编造出来的。

但秦淮河的得名,确实是因为这个传说。

唐代以前,史籍未见“秦淮”之名。要到唐开元十五年(727)前后,徐坚等撰《初学记》卷六,始见秦淮:“孙盛《晋阳秋》曰:‘秦始皇东巡,望气者云,五百年后,金陵有天子气,于是始皇于方山掘流,西入江,亦曰淮。’今在润州江宁县,土俗亦号曰秦淮。”可知秦淮这个名字,是民间先叫起来的,后来被访旧怀古的文人所接受。天宝九年(750)李白作《留别金陵诸公》,有“至今秦淮间,礼乐秀群英”的诗句;至德元年(756)许嵩撰写的《建康实录》中,则称“至今呼为秦淮”,可见其时“秦淮”之名已流布有年。半个世纪后,杜牧写下了名作《泊秦淮》:“烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花。”随着这首诗脍炙人口,秦淮之名也就不胫而走。

如果说秦淮河的得名是出于误会,也是一个美丽的误会。

选自《景定建康志》

此外,《太平御览》卷六十五“秦淮水”条目,引录文字四条,第一条:“《江宁图经》曰,淮水北去县一里,源从宣州东南漂(应为“溧”)水县乌刹桥西入,百五十里。”第三条:“《丹阳记》云,建康有淮,源出华山,入江。”第四条:“徐爰《释问》云,淮水西北贯都。《舆地志》云,淮水发源于华山,在丹阳、湖姑(薛注:“姑”字衍)熟之界,西北流经建康、秣陵二县之间,萦纡京邑之内,至于石头入江,悬流三百许里。”这三条文字明晰。而第二条:“《舆地志》云,秦始皇巡会稽,凿断山阜,此淮即所凿也。亦名秦淮。孙盛《晋春秋》亦云是秦所凿。王导令郭璞筮,即此淮也。又称未至方山,有直渎行三十里许,以地形论之,淮发源诘屈,不类人功,则始皇所凿,宜此渎也。”其中“亦名秦淮”若属《舆地志》原文,则秦淮得名似应早至南朝梁、陈间。但此条系汇抄多种文献,《舆地志》外,《晋春秋》即《晋阳秋》,王导令郭璞筮,说“淮水绝,王氏灭”,始见《晋纪》,这两种都是东晋人著述。“未至方山”以下则出于《建康实录》。且此条中引文都非原文照引,而系摘编,行文明显是《太平御览》编者的口吻。此外,如《舆地志》确曾言“亦名秦淮”,则《初学记》不应说“土俗亦号曰秦淮”。

(节选自《南京史志》2017年第一期、第二期,部分图片来源于网络)

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号