濮小南

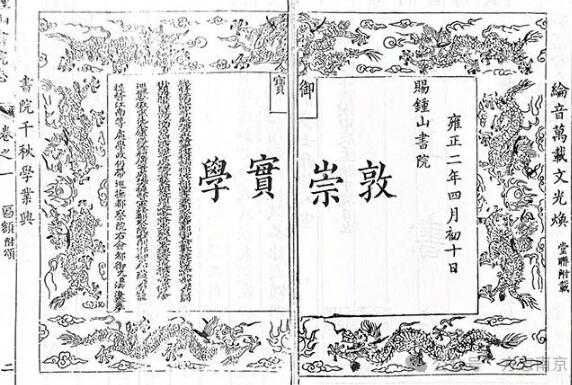

书 院

钟山书院(1723~1903),是有清一代在南京存续时间最长、规模最大的官办书院,院址位于江宁府上元县治北原钱厂旧地(今太平南路西侧、娃娃桥与小火瓦巷之间)。清雍正元年(1723),两江总督查弼纳奏请皇帝御批后,由总督署、江宁抚院,以及江苏、安徽两省各府县共同出资兴建。书院匾额由雍正皇帝亲笔御赐“敦崇实学”,大门牌匾“钟山书院”则由总督查弼纳题书。

江宁省城图局部

查弼纳(1683~1731),字右侯,完颜氏,满洲正黄旗人。由佐领累迁至兵部右侍郎,康熙六十一年(1722)十月,升授两江总督。雍正四年(1726),因查弼纳是允禩(康熙第八子,当时雍正罗列其罪状四十条,论罪处死,卒于幽所)党羽,被撤职,召京审查,因其尽言苏努、阿灵阿等人结党之事,免罪,命署吏部尚书。五年,授兵部尚书。八年十月,任北路副将军,往征准噶尔部噶尔丹策零。九年六月,战死于和通泊(亦称和通淖尔,淡水湖,在今蒙古国巴彦乌列盖省境内)。

查弼纳任两江总督期间的最大功绩,当数其创办的钟山书院,可谓功莫大焉!其准备之精细、筹创之精良、立制之完善、招生之严格、膳供之周全,为当时各地书院之首。钟山书院历经清雍正、乾隆、嘉庆、道光、咸丰、同治、光绪七朝,至光绪二十九年(1903)改为江南高等学堂止,中间除太平天国(1853~1864)时期短暂停办外,办学时间接近180年。(钟山书院改江南高等学堂的历史 点击 志说南京|钟山书院改设江南高等学堂)

钟山书院的办学宗旨、教学内容及培养方向,堪称东南典范、全国楷模。清乾隆帝六次南巡到江宁,每次均于钟山书院召试士子,遂使钟山书院名重一时。书院遴选院(山)长、掌教(主讲),不问派系,不问门户,但求实学。历任院长、掌教(主讲),有宋衡、夏慎枢、汪应铨、沈起元、杨绳武、夏之蓉、叶酉、顾镇、卢文弨、钱大昕、姚鼐、孙星衍、朱珔、程恩泽、胡培翚、任阶平、唐鉴、林寿图、李联琇、蒯光典、宋恕、孙锵鸣、濮文暹、梁鼎芬、缪荃孙,都是经学大师、儒林高手。其中,姚鼐在两度主持钟山书院共22年里,始终恪守以古文义法传授肄业生徒,成效尤著。梅曾亮、方东树、邓廷桢等一批政界文坛翘楚,均为姚鼐在钟山书院培养的高足。

故柳诒徵《江苏书院志初稿》云:“省会若大,郡多名师,其所造就,尤有可称,省会书院,首推江宁钟山。”

修 志

《钟山书院志》,于雍正三年(1725)在两江总督查弼纳的授意和允准下,由时于书院肄业的江西建昌府学廪生汤椿年纂辑、江南苏州府长洲县学附生金增编校,当年告成,付梓刊行。

汤椿年(约1685~1764),字祚培,号扶元、思劬,江西建昌府南丰县人。出身书香门第、教育世家,雍正二年(1724)选入钟山书院,次年肄业,纂辑《钟山书院志》。其祖父汤来贺(1607~1688),原名来肇,字佐平,号惕庵,别号主一山人。明崇祯三年(1630)中举,十三年登进士第,累官至广东左布政使、户部侍郎。入清以后,隐居耕读,讲学授徒。康熙二十四年(1685),受江西巡抚安世鼎礼聘,任白鹿洞书院讲习。以“躬行”二字教诲生徒,制定学规,亲自讲学,说经课艺,凡三年,辞归乡里。次年逝世,入祀建昌府南丰县乡贤祠。其父汤永宽(1654~1729),字硕人,自幼禀赋异常,过目不忘,及长,诗词“倚马可得”,文章“骈丽见胜”。又喜交游四方,曾讲学白鹿洞书院。雍正四年(1726),因文字狱株连,先囚北京,受尽折磨,后发配沧州,卒于狱中。汤椿年闻听父亲被执,立马告假,徒步北上3000里,奔走京都,照应营救。雍正七年父卒,扶棺归葬故里。乾隆二年(1737),汤椿年获选举岁贡,上闻其事迹,谕旨旌表“孝子坊”,授江西分宜县训导。到任伊始,汤椿年即捐俸修启圣、节孝二祠,继而赞助赤贫学子,遂使县中教育大兴。乾隆八年(1743),调任江西萍乡县训导,士民皆称其善。致仕后,耕读讲学,旷达怡然,享年80岁。

金增(1699~1748),原名王增金,字师李,号眉庵,苏州府长洲县洞庭东山朱巷人。诸生,少失怙,喜读诗文。雍正元年(1723),乡试未中,查弼纳奇其文,翌年,选入钟山书院。肄业之暇,与汤椿年编校《钟山书院志》,又校订《昌黎全集》《杨诚斋锦绣策》等。钟情诗赋,不喜仕进。后归里,购朱氏废园,修葺改筑,名之“壑舟”。轻财重义,多襄乡梓善事。

形 制

《钟山书院志》,16卷,雍正三年(1725)院藏刊本。

卷首为创建钟山书院者爵秩姓氏和本志凡例。卷一匾额,雍正帝手书“敦崇实学”,两江总督查弼纳撰颂一章,另附大堂长联。卷二图像,将书院环境景色纳于尺幅之中,生动而显见。卷三形势,概述书院地理位置,以及四至情况。卷四创建,备述书院兴建的缘由和建立落成之经过。卷五飏言,集“嘉谋嘉猷、培植人才”之言,以及有关奏议,皆以飏言目之。卷六文告,将创建钟山书院的檄行榜谕择其要而录之,集中《饬议建立书院檄》若干篇。卷七延师,钟山书院设掌教(院长)一位,采访“有名望、品望,年高而精明强固,足以诲人者为之。不拘爵秩,不拘本省外省”;另派副掌教两位,一管书院东偏号房诸生,一管书院西偏号房诸生,主要选调在职教谕担任。卷八养士,介绍诸生房间、膳食待遇、日用器物,以及诸生学优赏格等。卷九经籍,记录院藏典籍,有《名臣奏议》《朱子大全》《小学》《性理四书》《性理大全》等,共21种。卷十教条,主要记载书院设立的规章制度,以及教学内容和教学方法,对肄业生徒道德训练和经史学习,进行有效的规范。卷十一讲义,选录宋衡讲义二篇:《孝弟讲义》和《忠恕讲义》。卷十二至十五艺文,内容包括启、记、颂、赋、诗、词等多种类别,除掌教外,大部分为时贤文士和书院肄业诸生所作,汤椿年及其父汤永宽和金增等,均有作品入选,是研究书院必不可少的资料。卷十六肄业诸生姓名,钟山书院生源来自江苏、安徽两省各府、州、县学,以及江西、山东、直隶等省的部分官学监生。本书作者汤椿年就是江西建昌府学廪生,金增则是苏州府长洲县学附生,都是保送的文行兼优的官学生员。钟山书院系考课式书院,主要目的是为科举考试服务,官学化特征极为明显,其教学内容和方式,与清代官学并无差异,但官学仅招本府、本州、本县的诸生,而钟山书院肄业的生徒,则跨越数省,几乎等同于一个大学院。

于2007年复建的津逮楼

《钟山书院志》刊刻后,即藏于书院,社会流布不广,亦未见再印之版。清甘熙(1797~1852)在《白下琐言》一书中多次引用《钟山书院志》,其宅第内的藏书楼津逮楼匾额,就是当时钟山书院主讲程春海(1785~1837)题写。与甘熙同时的南京方志学者金鏊在《金陵待征录·卷十》中记载:“《钟山书院志》,汤椿年辑,金增编。分十六类,规划之勤、训课之肃,具在焉。其后有规条、学约之刻,则分课升降,而争竞之风宜戢矣。钱竹汀山长云:‘无昌理学虚名,亟修仁让实事。’旨哉斯言。”1995年,江苏教育出版社影印出版由赵所生、薛正兴主编的《中国历代书院志》(全16册),其中第7册收录有雍正三年(1725)刻印的《钟山书院志》。

《钟山书院志》是全国同类书院志中全面记述书院创建事宜的重要志书之一,具有独特的文献性质。其志书内容虽仅聚焦钟山书院初创三年事宜,却完整地呈现了从规划到制度落地的全过程。且《钟山书院志》突破了传统同类志书按时间或主题分类习惯,采用专项条目分类的形式,展示了独特的编纂视角。作为一部记述了钟山书院运作与制度规定的专志,它也为书院的后期发展奠定了基础。

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号