三宿岩,这座如今位于静海寺内的石崖,高约十米,占地面积仅数十平方米,但它却在明代就与栖霞山、燕子矶、玄武湖等一众如今的网红打卡地一道,入选“金陵四十景”。明代朱之蕃《金陵四十景图像诗咏》第二十七景“宿岩灵石”、明末清初高岑《金陵四十景图》第十九景“三宿岩”、清末徐藻《金陵四十八景》第三十四景“三宿名崖”、民国徐寿卿《金陵四十八景全图》第三十四景“崖记虞公”,说的都是它。

三宿岩

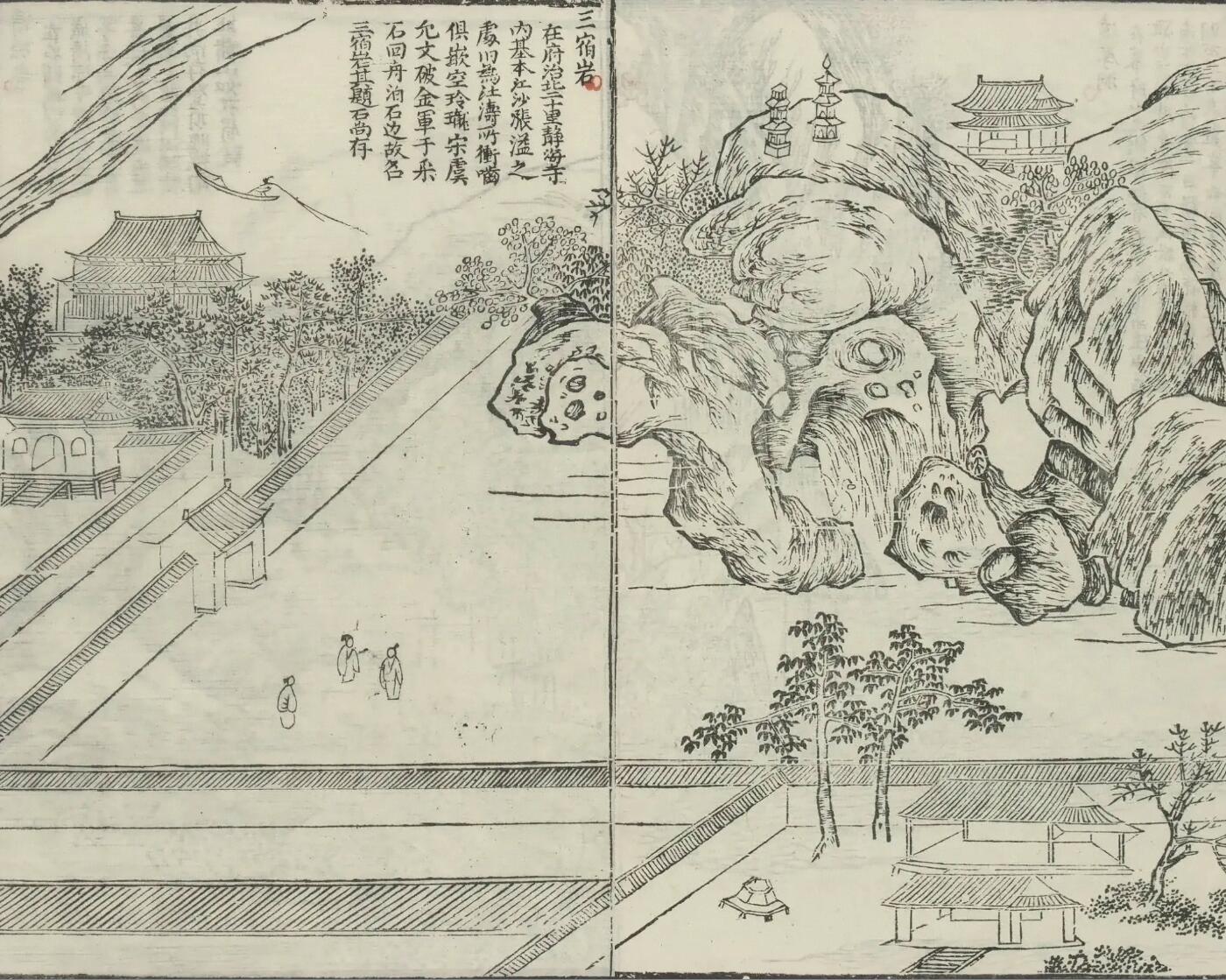

刊刻于清康熙七年(1668)的《江宁府志》,卷二图纪有金陵四十景图,其中对“三宿岩”图题字:“三宿岩在府治北二十里静海寺内。基本江沙涨溢之处,旧为江涛所冲啮,俱嵌空玲珑。宋虞允文破金军于采石,回舟泊石边,故名三宿岩。其题石尚存。”

清 陈开虞纂修《江宁府志》(康熙七年刻本)

虞允文,字彬甫,隆州仁寿(今属四川)人。他出生的北宋末大观年间,北方边境动荡不安。在金灭北宋掳走徽、钦二帝后,宋高宗南渡,建立偏安临安(今杭州市)的南宋。绍兴二十四年(1154),虞允文考中进士,开启了他的从政生涯。这段时期,虽然高宗诏和,但金国仍处心积虑筹划南侵。绍兴三十年,虞允文出使,见金国运粮造船者诸多,返宋后上疏:“寇来之道有五,曰川陕,曰荆襄,曰淮东,彼必不出于此,必以正兵出淮西,奇兵出海道,宜为之备。”

南宋 杨万里撰《诚斋集》

绍兴三十一年(1161)秋,金帝完颜亮统率数十万军队越过淮河,进逼长江。两淮前线宋军溃败,金军如入无人之境。危急关头,虞允文挺身而出。十一月初六,虞允文以中书舍人参谋军事的身份,协助出督江、淮军事,并慰劳驻军。此时的采石矶到处都是南渡的散兵游勇,士气低落,人心惶惶。这时有人劝他不必替人承担责任,对此虞允文慨然道:“吾位从臣,使虏济江则国危,吾亦安避?今日之事,有进无退,不敌则死之,等死耳,退而死,不若进而死,死,吾节也。”

南宋 杨万里撰《诚斋集》

随后,虞允文统合沿江各处军队,并针对金军不明地形,不善水战,且有厌战情绪的实际,定下以逸待劳,后发制人的战略战术。最后,他率领一万八千人的兵力与十万金军决战于采石矶,结果大败金军,赢得了历史上著名的以少胜多的“采石大捷”,使“宋事转危为安”。

接着,为防备转战扬州的金兵南渡,虞允文率部移驻京口(今江苏镇江),途经建康时,泊舟于下关江边,在卢龙山下的岩洞系舟三日,由此将“以弱胜强”的文化基因铭刻在了这处江边的天然岩体上,并赋予了它传唱千年的名字。

江流石依旧

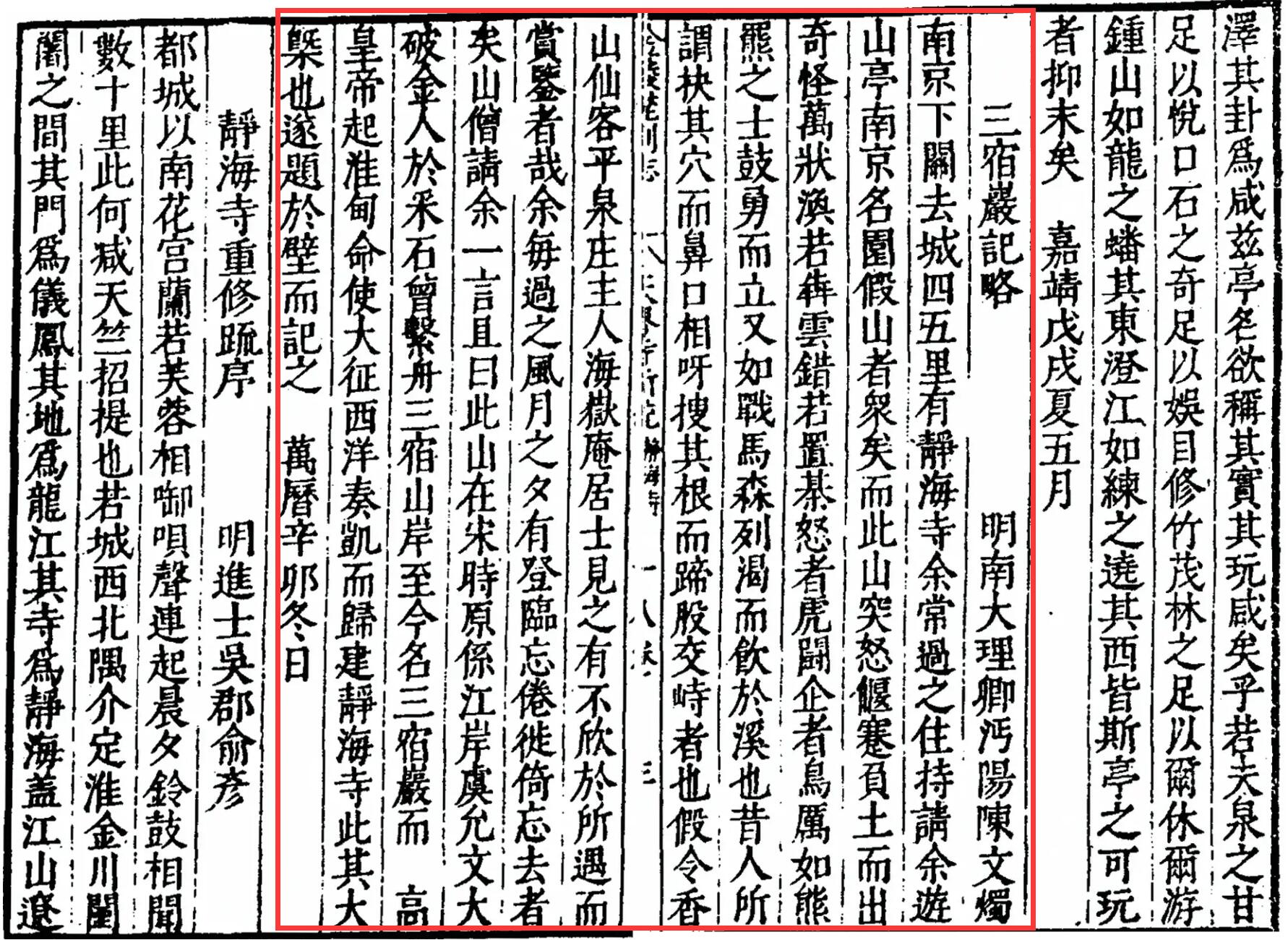

大概因为宋代的长江河道位置比现在偏东,所以那时的三宿崖,作为卢龙山(今狮子山)延伸到江边的一块陡峭矶石,长江流经其下,波涛汹涌。或许因其日夜被江涛冲激,由此形成了嵌空玲珑的磊砢,如鬼斧神工雕琢一般。对此,明万历年间任南京大理寺卿的陈文烛,在万历十九年(1591)冬日所写的《三宿岩记略》,这样描述:“南京下关,去城四、五里,有静海寺,余常过之。住持请余游山亭。南京名园,假山者众矣,而此山突怒偃蹇,负土而出,奇怪万状,涣若奔云,错若置棋,怒者虎斗,企者鸟厉,如熊罴之士鼓勇而立,又如战马森列,渴而饮于溪也。”可见就算是遍游名园的陈文烛,也对三宿岩的奇特景貌印象深刻。

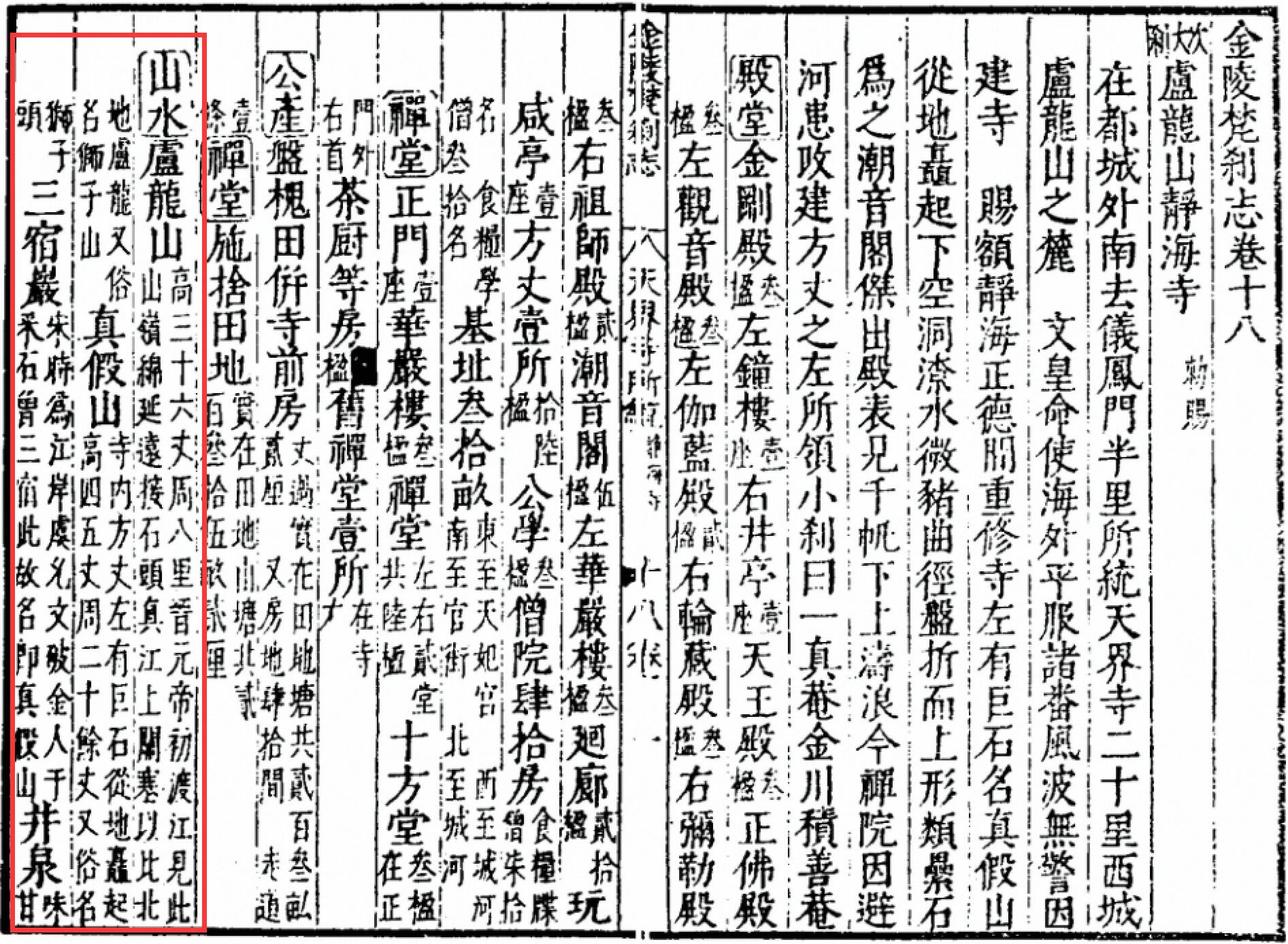

明 葛寅亮撰《金陵梵刹志》(金山江天寺影印万历刻本)

成书于同一时期的《金陵梵刹志》卷十八“卢龙山静海寺”篇有这样一段文字:“卢龙山,高三十六丈,周八里。晋元帝初渡江,见此山岭绵延,远接石头,真江上开塞,以比北地卢龙,又俗名狮子山。真假山,寺内方丈左有巨石,从地矗起,高四五丈,周二十余丈,又俗名狮子头。”三宿岩之所以叫“真假山”,“真”应当是指它天然生成,“假”或许是指其岩体瘦、皱、漏、透,犹如假山石。

明 葛寅亮撰《金陵梵刹志》(金山江天寺影印万历刻本)

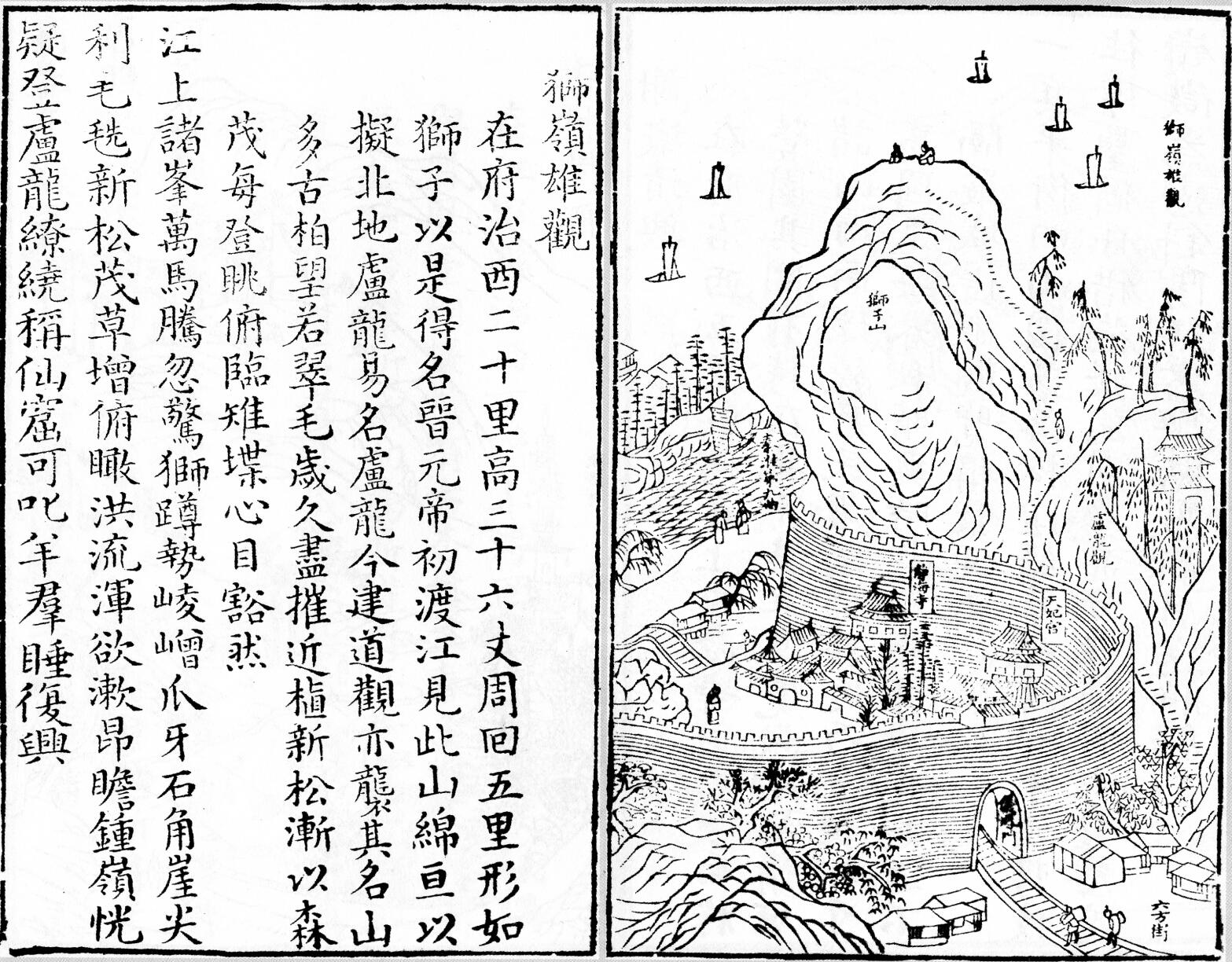

数百年岁月流逝,长江河床在缓慢北移的过程中,将上游带来的泥沙逐年沉积,一点一点地拓展着江岸的边界。宋代尚在狮子山脚下的江岸,至明清时已逐渐北退。由明代朱之蕃编撰、陆寿柏绘图,成书于明天启三年(1623)的《金陵四十景》中,静海寺与长江之间,已需穿过街巷、桥梁方能抵达。

明 朱之蕃编陆寿柏绘《金陵四十景·狮岭雄观》

这一地理变迁使得三宿崖失去了昔日江流环抱的险峻气势,但它依然以其独特的形态和深厚的历史底蕴,吸引着无数文人墨客和寻古探幽者。

郑板桥《百字令·三宿崖》中写道:

“巃嵸怪石,似狮蹲而怒,虎卧而起。

又似深林藏古庙,四壁揶揄之鬼。

凹者成盂,凸而为髻,缝裂香花媚。

披麻斧劈,画家皴法都备。

堪叹畴昔金人,兵残阵折,三宿悬崖蔽。

半壁江山非正朔,也有神灵怪异。

穴肯藏狐,鼠能依社,造化知何意?

至今洞口,栝藤老蔓阴翳。”

至近代,三宿崖以其蕴含的独特精神内涵,成为文人感怀伤今之地。民国文人卢前在《满江红·下关静海寺三宿岩》中感慨:

“千古龙江,说当日、曾眠忠肃。

扫敌后、振衣江上,于焉三宿。

南渡朝廷糊纸耳,假兹一战为张目。

是书生、立志要饥餐,胡儿肉。

亭已圮,花犹馥。岩尚在,鸣鸡触。

感惨胜奚骄,幸何自足。

如此栋梁谁爱惜,让他鹰犬成人物。

纵金亡、宋岂便能安,看蒙兀。”

今日的三宿岩,依然静静地矗立在静海寺内。崖前虽不再有长江波涛,但岩壁上那些被岁月磨蚀的痕迹,依然能让我们感受到那段历史的沉重,因为它见证了一个文明古国在危难时刻挺立不倒的精神脊梁。

(部分图片来源于网络)

拟稿:朱 鹏

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号