登上阅江楼远眺,在狮子山西南麓,有一座青瓦黄墙的建筑,那便是静海寺。它坐落于仪凤门外,北倚狮子山,东接天妃宫故址。南京名刹众多,有香火鼎盛的栖霞寺、声名远扬的鸡鸣寺、禅意悠远的灵谷寺等。相比之下,这里没有旺盛的香火,游客也很少驻足。

然而,这方安静的院落,承载着中国近代的沉重记忆,还藏着位列“金陵四十八景”之一的“三宿名崖”。今天,就让我们走进静海寺,寻找这块奇石,探寻它背后的故事。

《南京条约》史料陈列馆

如今的静海寺,早已不是烧香拜佛之地。扩建之后,它成为了《南京条约》史料陈列馆(南京静海寺纪念馆)。来到寺前,可见一座刻有“静海沧桑”的牌楼,后方便是陈列馆。

这里曾经是中国近代史上第一个不平等条约——《南京条约》的议约地。1842年,中英双方代表曾在此进行多次谈判。现在的史料陈列馆通过五个展馆,展示了从鸦片战争到香港回归的历史脉络。馆内展出了《南京条约》复刻文本、谈判场景复原模型等实物资料,并设有一座“警世钟”。钟高1.842米,寓意着条约签订的1842年。

郑和纪念堂

从展馆出来,继续向内行走,便到了郑和纪念堂。说起郑和,就不得不提及建造静海寺的初衷。这里最初是明成祖朱棣为褒奖郑和航海功绩而建,赐额“静海”,取“四海平静”之意。走进郑和纪念堂,可见与郑和航海相关的图文史料和船队模型,其中宝船模型长达一米,再现了明代航海技术的辉煌。堂前挂有一副对联:“盛誉著瀛寰,重洋几涉开新纪;大功传禹甸,圣德广宣睦远邻”,道出了郑和七下西洋的历史意义。

郑和纪念堂里的壁画

天妃宫碑

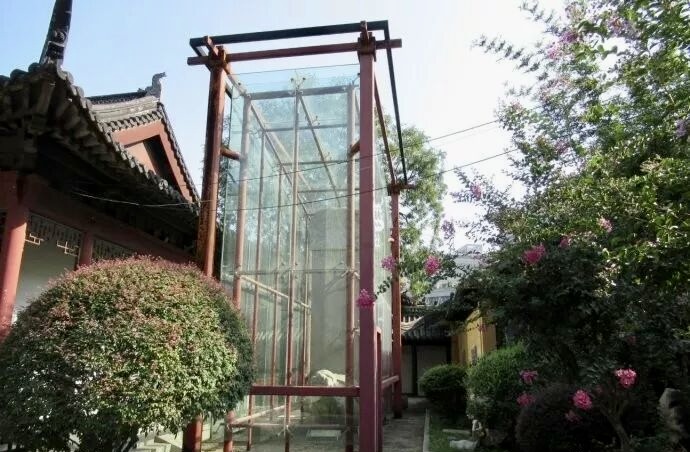

郑和纪念堂所在的院落设有配殿,从西侧配殿顺着长廊来到后院,只见空地上矗立着一块石碑——天妃宫碑。这块碑高近六米,形制宏伟,刻于永乐十四年(1416)。天妃宫碑原是明代天妃宫的重要组成部分,后来被移至静海寺内保护。碑文记载了郑和航海途中受天妃(妈祖)庇佑之事,是南京现存最重要的海上丝绸之路实物见证之一。

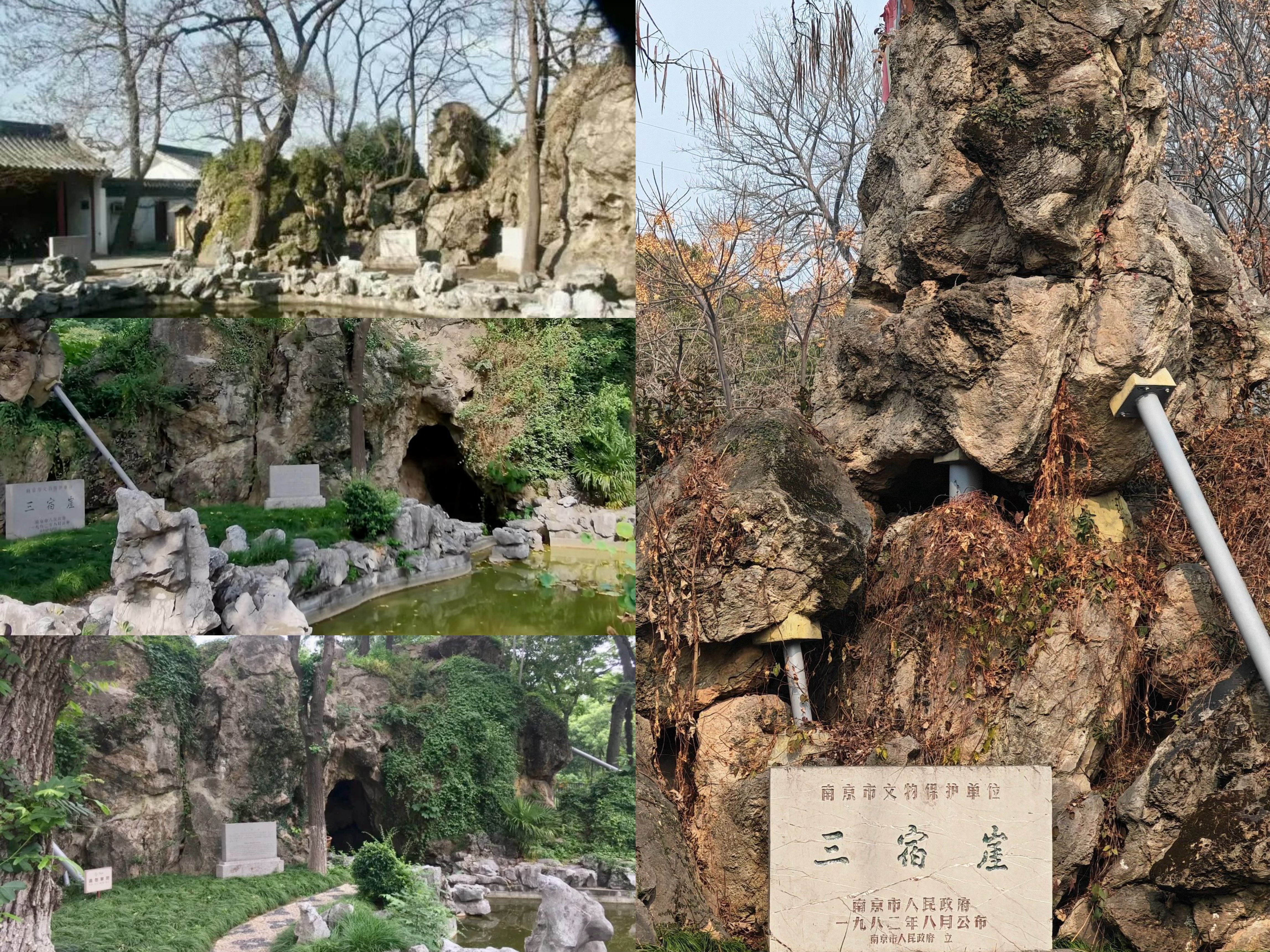

三宿名崖

行至院落后侧,便到了此行的终点——三宿崖。这是一座高约数丈的天然岩体,石身多有孔窍,形态古拙。一条小径蜿蜒至岩前,沿途可见秋叶斑驳。

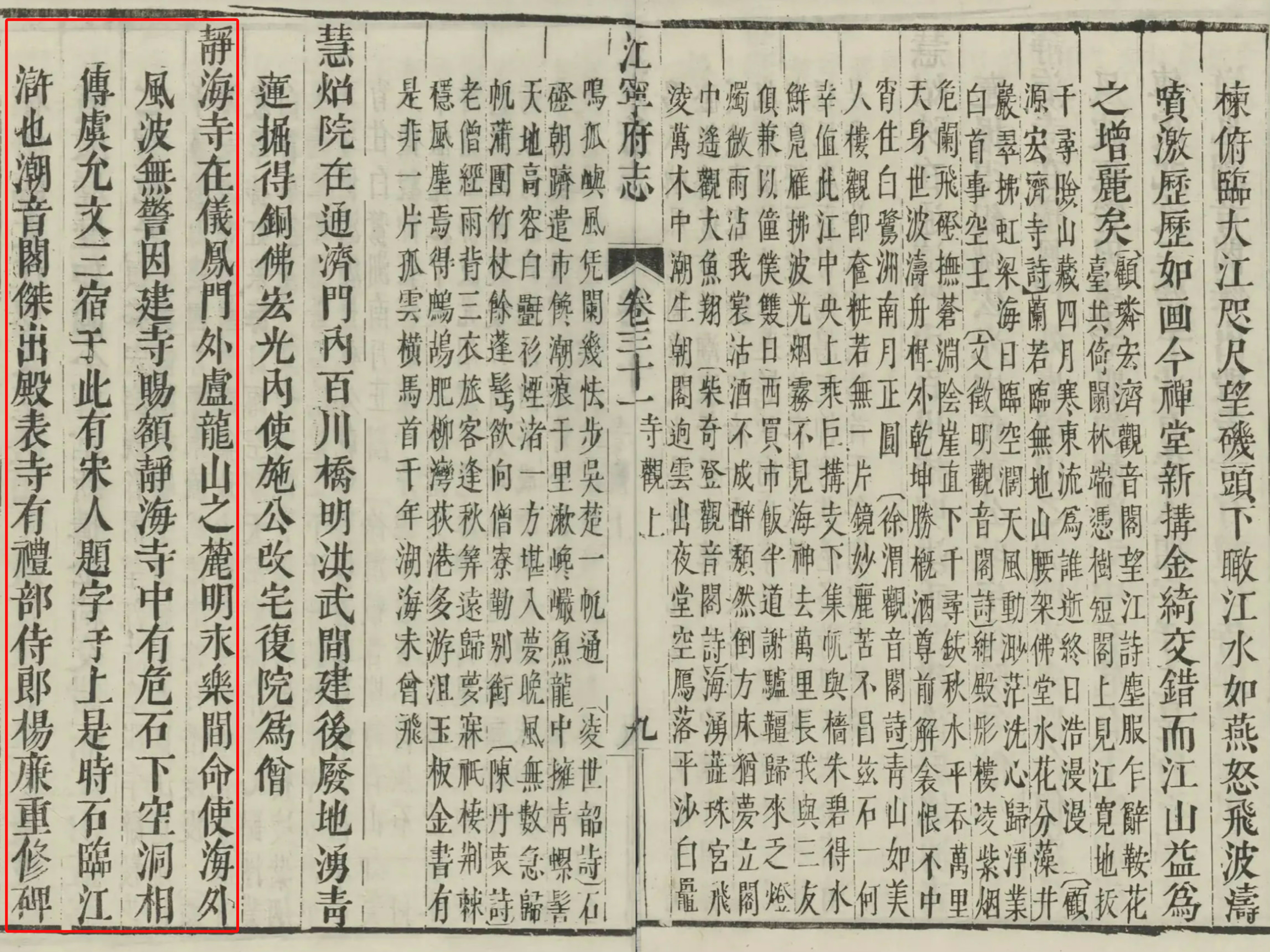

它既不高大,也不奇崛,却承载着一段英雄往事。此岩得名于南宋名臣虞允文。绍兴三十一年(1161),虞允文在采石矶大破金兵后,乘舟东下,途经建康(今南京),曾在此处系舟停泊三晚,“三宿崖”由此得名。据《江宁府志》记载:“寺中有危石,下空洞。相传虞允文三宿于此,有宋人题字于上。是时,石临江浒也。”

《江宁府志》

秋日里的静海寺,游客不多,正适合静心游览。近代的屈辱历史,明代的航海辉煌,南宋的抗金往事,皆凝聚在这里,不妨来看一看,感受历史的余味。

(图片源自网络)

拟稿:许吉云

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号