党纪学习教育|“常恐亲民时刻少”——袁枚

相比起文学家的袁枚来,作为政治家的袁枚较少为世人所知。但是在袁枚出仕的将近十年内,他勤勉为官,为民造福,在溧水、沭阳、江宁等县的任上都做了不少实事,士人甚至还将他断案的事迹编写成小说,广为流传。他廉洁奉公,自律甚严,每次审案不论双方贫富一律平等相待,严格约束家奴胥吏,声誉颇佳。而他的官场生涯,也让他对国计民生有了深入的了解,对他的诗文创作裨益甚大,使他的诗文充满了不少现实主义的光辉,流畅可读。

袁枚

袁枚(1716~1797),字子才,号简斋,晚年自号仓山居士、随园主人、随园老人。钱塘(今浙江杭州)人。他是清代乾隆时期最有代表性的诗人之一,与赵翼、蒋士铨合称为“乾隆三大家”。而在他的青年时期,也有七年的地方官经历。乾隆四年(1739)中进士后,袁枚授为翰林院庶吉士。乾隆七年(1742)外调地方,先任江苏溧水知县。溧水经济水平差,百姓生活贫困,“食者未覆盆,饿者已前仆”,是为写照。袁枚并没有却步,他以“愿持编摩手,搜剔除奸蠹”的勇气,在短短一个多月的溧水县令任上,获得了“敏而能断”的美誉。他的父亲来溧水看他,私下询问百姓,得到的回复是:“我们县里有年轻的袁知县,他真是一个大好官啊!”在袁枚离开溧水时,千余百姓相送,一片“秣陵关外动征尘,满耳骊歌夹路陈”的感人景象。之后他又调任江浦县令,同样断案如流,提携后进。乾隆七年(1742)底,他前往同省沭阳任县令。在这个苏北小县,袁枚带领全县百姓,克服了旱灾、蝗灾等自然灾害,基本保障了百姓的正常生活和生产。

乾隆十年(1745),袁枚调任江宁知县。沭阳百姓同样以“五步一杯酒,十步一折柳”之情相送。在江宁,他像以前一样,集中乡绅里甲,将各地有犯罪前科的人和恶霸的姓名记录下来,列在榜文之上,如果三年内不犯事,则可将其前科销去。如此一来,社会治安状况有了明显好转。他在江宁的生活非常紧张,经常一早起来就围着江宁县城行走,了解民情民风。如果有上级官吏来县视察,还要全程陪同,等回到县衙时已是夕阳西下、华灯初上。此时他还要忍饥挨饿地召集胥吏审理案件,等到他筋疲力尽下堂时,那些仰慕他诗文的秀才还会不失时机地递上文稿求正。一直到夜半时分才回到家中,有时半夜还会有人敲门,报告城内失火,他又要在第一时间赶往现场指挥。虽然终日忙碌,他却从不懈怠。每审一案,都仔细斟酌,既担心审理时间过久而影响百姓生活,又害怕匆忙之间会做出错误决断。因此他每次审案总会仔细听取双方的意见,还会从历史文献中寻找判案的依据。他担心过多的应酬会影响亲民理政,故在县署二门上专书一联:“未免应酬常恐亲民时刻少,果然悦服何妨观我国人多。”

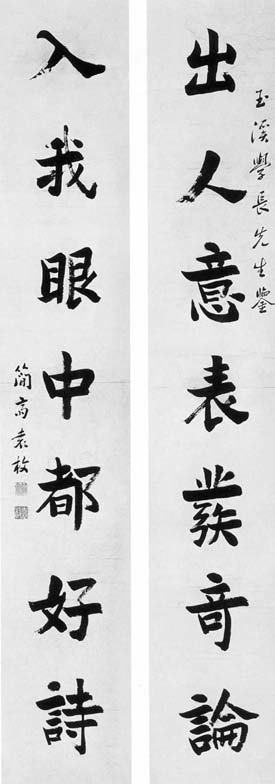

袁枚书法

他爱民如子,常常会站在百姓的角度来处理问题。乾隆十三年(1748),江南发生灾荒,有很多难民逃往江宁,当时有几艘运稻米的粮船到了城外,被当地人劫走。袁枚并没有以抢劫罪处罚这些人,而是详细询问缘由,实是当地人为了防止灾民抢劫粮食的无奈之举。袁枚了解情况后,对当地人晓之以理,一并释放,并将稻米全部追回。方山溪洞外两人争地,都无地契文据,官司拖了许久没有断结。袁枚看了成堆的案卷,说《左传》所谓“讼久则破家”,我当为之了断。将旧的案牍全部去除,另给新的田地证明文书,今后各自开垦升科,交纳田税。江宁江边有战舰,有民船扬帆经过,撞到了战舰,舰上一个士兵落水而亡,其余士兵全部出动,扣住民船,拷打船工极为残忍。袁枚接到报案前往验断,责问船工道:你张帆远行,怎会突然撞到其他人的船?船工一再坚持实在是风太大,非人力所能控制。袁枚表示不可信,要船工张帆演示给他看。船工遵命,乘风破浪,瞬间船驶得无影无踪,兵士大哗。袁枚说,这是误杀,律令没有相应抵罪条款,埋葬银从我的俸钱中出,一场人命危机就此化解。

袁枚不畏权势、刚正不阿的性情,在江宁是家喻户晓。他时常说,做县令的人应该严格约束家奴和胥吏,防止他们滥用职权和收取贿赂。他上任才三个月,官吏畏惧而民众心安,几年间江宁吏治澄清,百姓和官吏相处融洽。当时主持江苏院试的侍郎尹会一出巡,有两个自称是某亲王家奴的人冲入阵中,其他县令不敢上前询问,唯有袁枚指挥侍从将其拿下,并搜出要投寄给两江总督的几封贿赂和巴结信,袁枚将信一并烧掉,显示出不凡的气度。

当时的两江总督尹继善是袁枚的恩师,非常赏识他的才干,想提拔他做高邮知州。但袁枚此时已无心继续为官。他对“为大官作奴”的生活感到不满,几年下来已疲惫不堪。他担心日后一招不慎而引火烧身,遭谗被贬,不如尽早隐退。乾隆十三年(1748),他买下了随园,年末就辞官不就,开始了他以文章报国救民的后半生生活。

拟稿:林 盼

审稿:朱 颖

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号